大豆の生産履歴情報に対する消費者意識

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

大豆の生産履歴に対する消費者の情報ニーズは多様であるが、『安全・安心』に関わる「病害虫の防除方法」には、複数の消費者グループで強いニーズがある。一方、生産性や品質の向上を目的とする項目については、どのグループでもニーズが少ない。

- キーワード:ダイズ、生産履歴、消費者意識、情報ニーズ

- 担当:北海道農研・総合研究部・大豆研究チーム、農村システム研究室

- 連絡先:電話011-857-9309、電子メールmorisima@affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・総合研究

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

近年、続発した無登録農薬問題や食品の偽装表示事件などを契機として、消費者の「食」に対する不信感が高まっており、その信頼回復 を図るため、「生産履歴」を記録に残す取り組みが全国的に進められている。そのために情報を収集し蓄積すべき履歴の項目については、消費者の必要性を的確 に把握した上で、彼らとのリスク・コミュニケーションにより、選択していくことが重要である。そこで「大豆」を対象に、その生産履歴の各項目に対する消費 者の必要性の程度を判定する基準を策定し、項目選択時の合意形成に資することを目的とする。

成果の内容・特徴

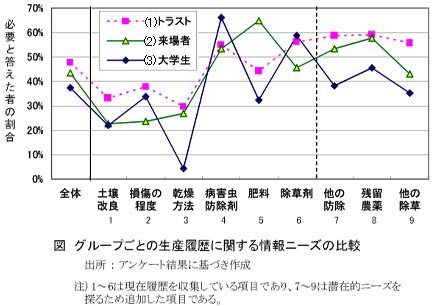

- 生産履歴情報に対する意識の異なる消費者のニーズを明らかにするため、大豆への関心の程度がそれぞれ分かれることが想定される3つの消費者グループに対して同じアンケートを行い(表1)、その結果を比較したところ、大豆の生産履歴情報に関するニーズは、全体として基本的な想定通り((1)トラスト会員48%>(2)来場者43%>(3)大学生37%)の順になった(図)。しかし、いくつかの項目では一部順序が入れ替わったり(4.病害虫防除剤=(3)66%>(1)55%>(2)53%)、グループ間で大きな差が見られる(5.肥料(2)65%>(1)44%>(3)32%)など、消費者の情報ニーズの多様性が明らかとなった。

- 消費者がその情報を必要としている程度(=『必要性』)をランク付けする基準として、異なるタイプのグループである にもかかわらず意見が一致する程度(全て/過半数/少なくとも一つ)と、その情報の「必要水準」(統計的に有意/過半数/必要でない)を組み合わせた7段 階区分を策定した(表2)。

- χ2検定の結果、4.病害虫防除剤の使用状況,7.薬剤によらない防除方法,8.残留農薬濃度の3項目で、有意に必要とするグループが過半数を占め(A+)、最も『必要性』の程度が高いと判定された(表3)。次いで5.肥料の使用状況がA、6.除草剤の使用状況がB+、そして9.薬剤によらない除草方法がBとなったため、これらの項目についても情報を集めておいた方がよい。

- 1.土壌改良資材の使用状況,2.発生した損傷の種類と程度,3.乾燥方法の3項目については、何れのグループでも その必要性が有意に少なかった。これらは生産性と品質の向上につなげることを目的としてデータを収集している項目であるが、消費者への対応としてはなくて もよいと判断できる。

成果の活用面・留意点

- 食品メーカーなどの実需者も生産履歴情報の利用者なので、リスク管理者はそのニーズも把握しておく必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名: 大豆の狭畦密植遅播き栽培を中軸とした新栽培システムの確立

- 課題ID: 04-01-04-02-04-05

- 予算区分: 交付金

- 研究期間: 2002∼2005年度

- 研究担当者: 森嶋輝也

- 発表論文等: 森嶋(2005)北海道農村生活研究15:41-50.