ジャガイモの種いも伝染性細菌病の簡易で高精度な保菌検定法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

ジャガイモの主要な細菌病である黒あし病、青枯病および輪腐病に対する増菌法とELISA、PCRを組み合わせた簡易で高精度な保菌検定法を開発し、マニュアル化した。

- キーワード:黒あし病、青枯病、輪腐病、ELISA、PCR、保菌検定

- 担当:北海道農研・北海道畑輪作研究チーム、バレイショ栽培技術研究チーム、道立中央農試・生産環境部、種苗管理センター北海道中央農場

- 連絡先:電話011-857-9260、電子メール seika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・生産環境

- 分類:行政・普及

背景・ねらい

ジャガイモ安定生産の脅威となる種いも伝染性細菌病は健全種いもの使用が最も有効な防除対策である。そこで主要な細菌病である黒あし病・青枯病・輪腐病の簡易で高精度な保菌検定法を開発し、健全種いも生産を容易にする。

成果の内容・特徴

- 黒あし病菌3種(Erwinia crysanthemi :以下Echrと略記、E. carotovora subsp. atroseptica :同Eca、E. c. subsp. carotovora : 同Ecc)、青枯病菌および輪腐病菌を保菌種いもから検出するために、共通の基本培地としてKing'B液体培地を用い、25°Cで振とう培養する増菌法が 有効である。培養日数は黒あし病菌Echr、Eca、Eccおよび青枯病菌では2日間、輪腐病菌では6日間以上が適当である(図1、2)。

- 黒あし病菌および青枯病菌に対して作製したポリクローナル抗体は特異性が高く、個別の菌種のELISAによる識別・検出が可能である。検出限界菌密度は、黒あし病菌Echr、EcaおよびEccでそれぞれ104、106および104 生菌数/ml、青枯病菌では104生菌数/mlである。

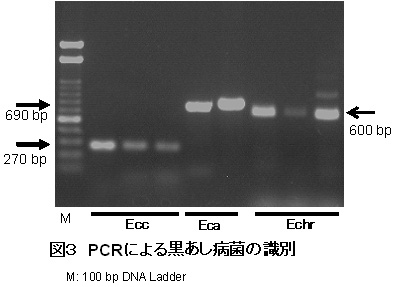

- PCRによる検定では、EchrについてはSmid et al. (1995)、EcaについてはDe Boer and Ward (1995)、輪腐病菌についてはLee et al. (1997)の各方法を用いる。これまで報告のなかったEccに対しては、新たに設計したプライマー(堀田・田中 2007)を用いて検出が可能である(図3)。

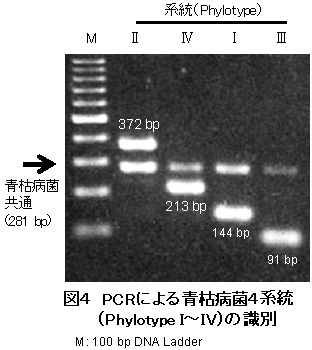

- ジャガイモに病原性を示す青枯病菌4系統(phylotype I~IV)を共通に、または個別に識別するために設計されたプライマー(Ito et al. 1998、Fegan and Prior 2005、堀田 2006) を用いたPCRは識別性が高く有効である(図4)。

- これらPCRによる各病原菌の検出限界菌密度は輪腐病菌で101生菌数、その他の菌種で102生菌数と検出精度がいずれも高い。

- 上記の増菌法とELISAを組み合わせた検定法は、輪腐病菌を除く、他の病原菌の検出に、また増菌法とPCRを組み合わせた検定法は、上記全ての菌種の保菌塊茎からの検出を可能にする。

- 以上のことから、種いも生産現場での応用の一例として、図2に示す保菌検定マニュアルを提案する。

成果の活用面・留意点

- 本成果は種いも生産の場面における種いも伝染性細菌病の保菌検定法として活用する。

- 本試験で作製した輪腐病菌に対するポリクローナル抗体を用いた検出法は検出精度が十分でないことから、増菌法とPCRによる検定のみが有効である。

- 本試験で作製した各種ポリクローナル抗体は無償配布が可能である。

- 「ばれいしょの種いも伝染性細菌病の簡易で高精度な保菌検定法」(研究参考事項)

具体的データ

その他

- 研究課題名:ジャガイモ病害虫の簡易検出・高精度診断技術の開発

- 課題ID:211-k

- 予算区分:委託プロ(高度化事業)

- 研究期間:2005~2007年度

- 研究担当者:堀田光生、田中文夫(道立中央農試)、不破秀明(種管セ中央)、佐山 充、眞岡哲夫

- 発表論文等:

1)Horita et al. (2005) J. Phytopathol. 153:209-213

2)堀田 (2005) 日本植物病理学会北海道部会年報 32:7-11

3)堀田 (2006) 植物防疫 60:237-239