イオノーム解析を用いた養分吸収変異体の獲得方法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

マメ科のモデル植物であるミヤコグサを用いて、不要元素を含む15種類の元素の吸収に関わる変異体を同時に解析する手法であり、従来変異体の獲得が困難であった種々の元素の吸収機構に関する変異体の獲得が可能となる。

- キーワード:イオノーム、ICP-MS、変異体スクリーニング

- 担当:北海道農研・根圏域研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・生産環境、共通基盤・土壌肥料

- 分類:研究・普及

背景・ねらい

植物の養分吸収変異体の解析を効率的に行なうためには従来表現系に明瞭な違いが生じている個体をスクリーニングする手法や、一部の元素に関しては同族元素を利用したりする手法が取られて来た。しかしながら、全ての元素に同族元素が利用は出来ず、また、明瞭な表現系となる以前にスクリーニングが可能となれば極めて有効な手法となる。そこで、植物が吸収する元素を一斉分析するイオノーム手法を導入する。

成果の内容・特徴

- Cd, Na, Al, Pb, As, Mo, Cs, Ni, Pb, Srといった不要元素(Moは必要量に比較して高濃度)を適度に加えた必須元素を含む培養液で植物が生育量に変化が無く栽培出来る濃度条件が見出せる。

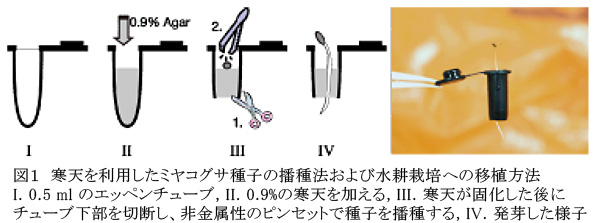

- 大量の植物個体を同一環境で栽培を行なうために、図1に示す栽培方法によって、12リットル容器に同時に200個体を栽培し、その後一個体の地上部のみ15元素の元素含有率をICP-MSを用いて測定する。

- この手法を用いて、不要元素も含まれる培養液を用いて特定の元素の濃度を高めた場合に異なる元素の吸収に際しての相互作用の解析を試みた結果、特定の元素のみ高まる場合と、NiとAsの吸収が同時に高まるといって従来想定されなかった現象を見出せる(図2)。

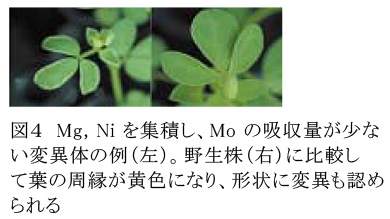

- 種子を予め変異剤処理(EMS処理)し、1,500種子においてスクリーニングを行なった結果、31系統の変異個体の獲得にいたった。これらの変異個体は単独の元素のみの異常が認められるのは3個体のみであり、平均で3-4種類の元素に変異が認められる(図3)。また、Mg, Sr, Mo, Csには10以上の変異個体が獲得されるが、Cu, Znに関してはそれぞれ2個体のみであり、EMS処理および本手法による変異個体のスクリーニングの効率は元素によって変化する可能性が認められる。

- 吸収変異体の報告の少ないMgの含有率に変化のある植物体が獲得される(図4)。

成果の活用面・留意点

- 変異剤処理による解析のみではなく、様々な生態系に適応した系統の解析においても重要な知見を得るために利用が可能である。

- 対象とする重金属は目的に応じて増減することが可能である。

- 必須元素であるN, Pの測定はICP-MSでは不可能であり、他の分析方法との統合も検討する必要がある。

- イオノーム手法に関するマニュアルをホームページに掲載する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:根圏域における植物-微生物相互作用と微生物等の機能の解明

- 課題ID:214-i

- 予算区分:科研費

- 研究期間:2008年度

- 研究担当者:信濃卓郎、岡崎圭毅、Chen Zheng(北海道大学)、渡部敏裕(北海道大学)

- 発表論文等:Chen Z. et al. 2009. Soil Sci. Plant Nutr. 55(1):91-101

Chen Z. et al. 2009. New Phytologist 181(4):795-801