サービス・マーケティングに基づく農業公社主導の新規参入支援の改善課題

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

新規参入者のニーズと農業公社等の支援のミスマッチを解消するため、サービス・マーケティングに基づく改善が有効であり、両者の間で支援に対する共通理解の形成、適時・継続的な支援の提供、支援スキルの向上・維持が課題となる。

- キーワード:農業への新規参入支援、サービス・マーケティング

- 担当:北海道農研・北海道農業経営研究チーム、近中四農研・地域営農・流通システム研究チーム、農工研・農村計画部長

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:農村工学

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

中山間地域における農業の担い手の急速な減少と集落機能の低下を抑止する上で、農業への新規参入支援(以下、支援)は重要な施策の一つである。支援メニューが充実される中、今後、新規参入者のニーズと支援とのミスマッチ(以下、ミスマッチ)の解消が求められる。そこで、支援を新規参入者が求める各種の活動や便益が提供されるサービスと捉え、ミスマッチの内容を分析し、サービス・マーケティング(有形製品と異なるサービスの特性を踏まえて行うマーケティング)の視点から支援の改善課題を摘出する。

成果の内容・特徴

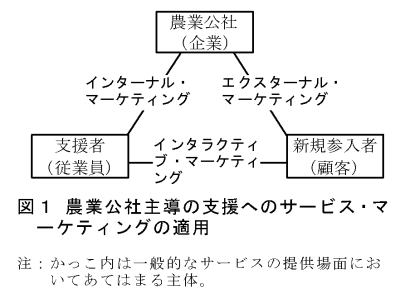

- ミスマッチの解消には支援の提供方法を改善する必要があるため、サービスに係わる主体間の関係をもとに、サービスの提供プロセス、サービスを行う人材・環境等に着目するサービス・マーケティングを適用することが重要である。農業公社主導の支援においては、農業公社、新規参入者、フェイスツーフェイスで新規参入者に接する農業公社職員や農協・普及センターの指導員、地元農家といった支援者が主体として位置づけられ、それぞれエクスターナル・マーケティング、インタラクティブ・マーケティング、インターナル・マーケティングに分けられる(図1)。

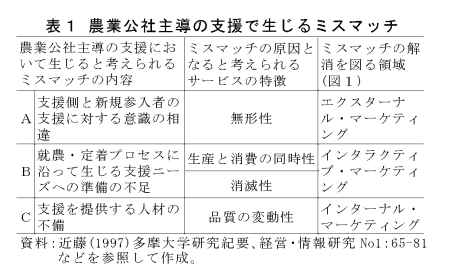

- 農業公社主導の支援で生じると考えられるミスマッチの内容は、支援側と新規参入者の支援に対する意識の相違、就農・定着プロセスに沿って生じる支援ニーズへの準備不足、支援を提供する人材の不備に区分され、ミスマッチの解消を図る領域は表1となる。

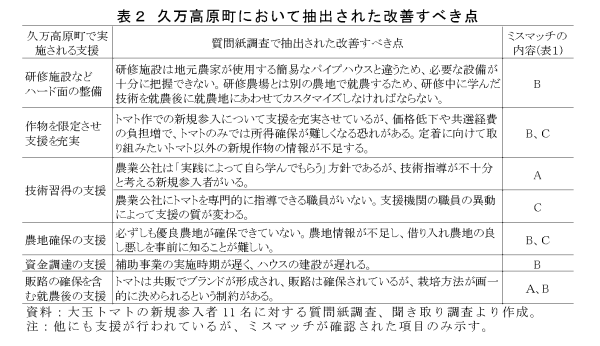

- 久万高原町では先行研究において要点とされた支援メニューが揃えられている。しかし、新規参入者からは、表2に示すようなミスマッチが指摘される。

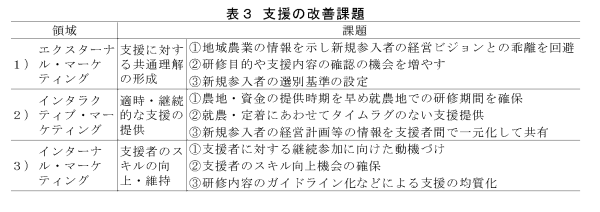

- このようなミスマッチの解消に向け、1)農業公社と新規参入者の間では、支援開始前からの情報交換機会の増加による共通理解の形成が課題となる(表3)。2)支援者と新規参入者の間では、就農地での研修機会といった技術指導の効果を高める環境作りや支援ニーズの発生を予測できる情報の共有を通じた、適時・継続的な支援の提供が重要である。3)農業公社と支援者の間では、支援者に対する動機づけやスキルの学習機会の提供、ガイドライン策定等による支援スキルの向上・維持が求められる。

成果の活用面・留意点

- 公的機関が主導して新規参入支援を行う場合に参考になる。

- 久万高原町は、中山間地域の大玉トマトのブランド産地で、地元農家の新規参入者の受け入れ意向は比較的強い。地域の営農条件や支援に対する合意形成の状況等の違いには留意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:北海道農業の動向解析に基づく技術開発方向の提示と経営類型に応じた経営継承・経営戦略・経営支援システムの策定

- 中課題整理番号:211a.1

- 予算区分:交付金プロ(地域管理)

- 研究期間:2007~2009年度

- 研究担当者:島 義史、石田憲治、吉村亜希子、守友裕一、作野宏和、上野美帆

- 発表論文等:島(2009)農業経営研究、47(1):100-105