大豆産業クラスターのネットワーク成長シミュレーション・モデル

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

ネットワークの成長をシミュレートする優先的選択モデルに、企業の属性から算出した「適応度」を導入し、さらにクラスター組織の会員企業の被指名割合を優先するように修正を加えることにより、現実に近いネットワーク構造を再現できる。

- キーワード:食料産業クラスター、ネットワーク成長、シミュレーション・モデル

- 担当:北海道農研・北海道農業経営研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・水田・園芸作

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

近年、わが国では地域農業振興および地域経済活性化のために食品関連産業と農業が連携する仕組みとして「食料産業クラスター」の形成が重要となっており、国および各地方自治体で振興政策がとられている。産業クラスターは時間とともに参加企業が増加し、成長するネットワークであるが、先行研究には特定時点の分析にとどまるものが多い。

成果の内容・特徴

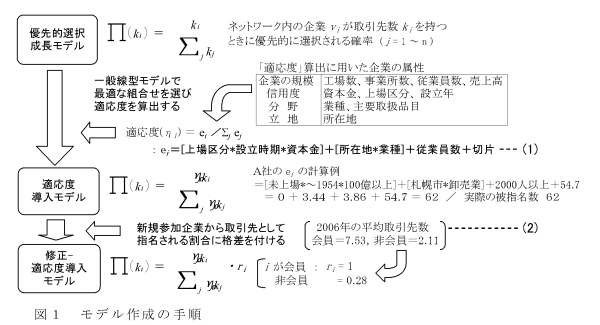

- クラスターのネットワークに新たに参加する企業が既存の企業の中から取引先を選ぶ際に、その指名を獲得するための競争力を表す指標として「適応度」をモデルに導入する。この「適応度」は、企業の規模・信用度・分野・立地などの要因を、分散分析の一種である一般線型モデルで総合し、各企業が現に取引先として選ばれている数を最も良く説明するような式に基づき算出する(図1~1)。

- 産業クラスターの取引ネットワークには、中核的組織の会員企業とその取引先である非会員企業が存在し、一般に非会員の取引先企業より会員企業の方が平均取引件数が多くなる。そこで、その差に応じてネットワークの拡大における新規の取引先の指名割合に格差を付けるようモデルの修正を行う(図1~2)。

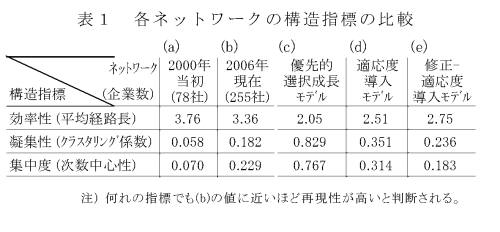

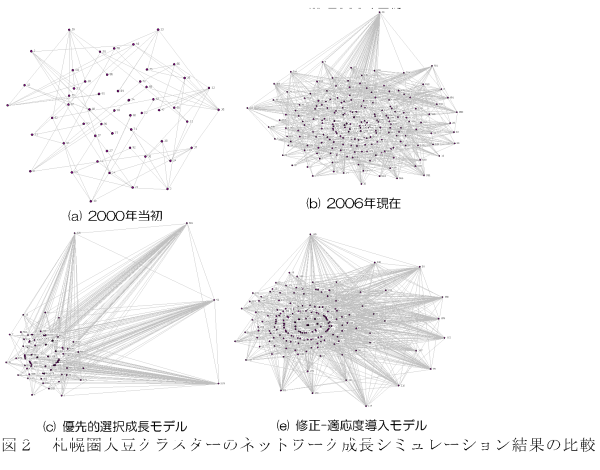

- 図2の(e)は、発足時点(2000年)の札幌圏の大豆クラスターのネットワーク(a)について、開発したモデルを用いて2006年現在の状態(b)をシミュレートするよう拡大させた結果である。これをネットワーク構造の代表的な特徴である企業間のつながりの効率性(平均経路長)・つながりの重複による凝集性(クラスタリング係数)・特定企業への集中度(次数中心性)をそれぞれ表す3つの指標で見ると、(e)>(d)>(c)の順で(b)の値に近づくように再現性が高まっているのが判る(表1)。

成果の活用面・留意点

- このモデルは、大豆の加工食品を軸とするクラスターを対象としており、それ以外の品目については、別途その有効性の検証が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:北海道農業の動向解析に基づく技術開発方向の提示と経営類型に応じた経営継承・経営戦略・経営支援システムの策定

- 中課題整理番号:211a.1

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2009年度

- 研究担当者:森嶋輝也

- 発表論文等:森嶋、斎藤(2009)農業経営研究、47(2):157-162