トウモロコシにおけるアーバスキュラー菌根菌感染率の品種・系統間差

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

トウモロコシの生育初期における菌根菌感染率には、大きな品種・系統間差が認められ、特に、十勝農試で育成された系統には感染率の高いものが含まれる。

- キーワード:トウモロコシ、アーバスキュラー菌根菌、感染率、品種・系統間差

- 担当:北海道農研・根圏域研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・生産環境、共通基盤・土壌肥料

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

トウモロコシは、土壌中での移動が遅いために吸収されにくい栄養元素(リン等)の一部を、根に感染するアーバスキュラー菌根菌を通じて吸収する。過去の研究から、トウモロコシの生育初期に菌根菌感染率が増加すると、植物体のリン吸収と生育量が向上することが示されている。本研究は、トウモロコシ生育初期の菌根菌感染性の遺伝的改良を目指して、この改良の基盤となる品種・系統間差と高感染性系統群を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 近代F1雑種(品種)、日本在来品種及び自殖系統(F1雑種の作成に利用される親)のそれぞれで、生育初期の菌根菌感染率には大きな品種・系統間差がある(図1)。

- 近代F1雑種の平均感染率は、在来種の値と比べて高いことから、近代的なトウモロコシ育種によって菌根菌の感染性は低下していない(図1)。

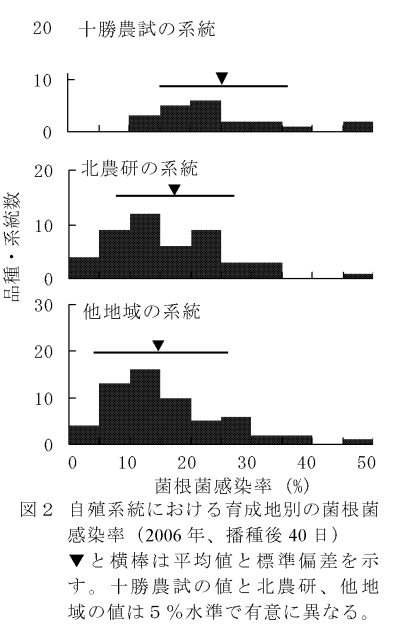

- 近代F1雑種の親を含む自殖系統では、十勝農試で育成された系統群が、他地域の系統群と比べて、高い感染率を示す傾向にある(図2)。

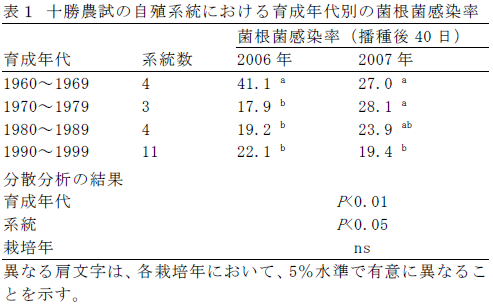

- 十勝農試の自殖系統では、1960年代に育成された系統群が高い感染率を示し、感染率は育成年とともに低下する傾向にある(表1)。

成果の活用面・留意点

- トウモロコシの菌根菌感染性を遺伝的に改良する際の資料となる。

- 北海道農研の多湿黒ボク土圃場(有効態リン酸12mg/100g)において、計255の品種・系統を2年間にわたり慣行施肥量(10a当たり窒素15kg、リン酸18kg、カリウム13kg)で栽培し、播種後40日目における土着菌根菌の感染率をMcGonigleらの手法により測定した結果である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:根圏域における植物~微生物相互作用と微生物等の機能の解明

- 中課題整理番号:214i

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2009年度

- 研究担当者:小林創平、安 起弘、村木正則、唐澤敏彦、江澤辰広(北海道大)、濃沼圭一、信濃卓郎

- 発表論文等:An et al. (2010) Plant and Soil 327:441-453