北海道十勝地方における不耕作地の分布と土壌化学性

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

十勝地方では、耕作放棄地を含む不耕作地の8割以上が、平野部周辺の丘陵地帯や中山間地に位置し、放棄前の利用形態は牧草地である。土壌化学性は、圃場間で変動しており、特に有効態リン酸の少ない圃場が多く含まれる。

- キーワード:不耕作地、耕作放棄地、十勝地方、土壌化学性、資源作物

- 担当:北海道農研・根圏域研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:バイオマス、北海道農業・畑作

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

2005年の農林業センサスでは、日本の耕作放棄地(耕作の予定のない農地)の総面積が38.6万ha(全耕地面積の約9.7%)に達しており、その解消が急務の課題となっている。一方、資源作物の生産は、食料生産との競合を避けるために、耕作放棄地等を利用することが期待されている。耕作放棄地の解消や資源作物の導入のためには、該当地の実態と特徴を把握する必要がある。そこで、資源作物の導入が想定される十勝地方において、耕作放棄地を含む不耕作地(耕作した形跡のある未利用の土地)を検索し、その分布、立地、現植生及び土壌化学性を明らかにする。

成果の内容・特徴

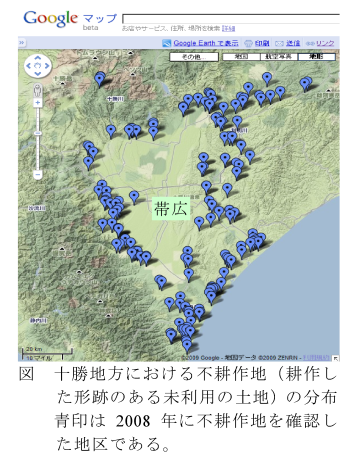

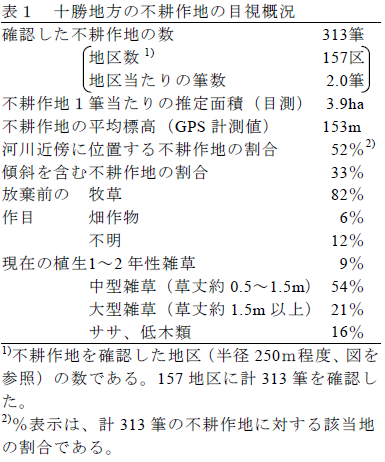

- 2008年に十勝地方において不耕作地(計313筆)を目視により確認したところ、その約9割は、平野部周辺と海岸付近の丘陵地帯や中山間地に位置する(図)。また、約8割は、放棄前の利用形態が牧草地であり、調査時点で多年生雑草(牧草種、ギシギシ、ヨシ等)やササ類が繁茂する(表1)。

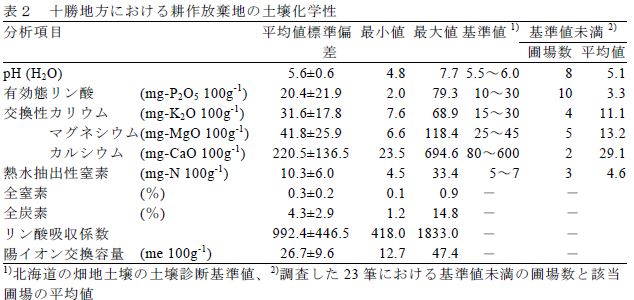

- 十勝地方の7つの自治体から得られた耕作放棄地(計23筆)の情報をもとに、関係者から聞取り調査したところ、その半数(12筆)は開拓→畑地(水田)→草地→耕作放棄の変遷を経ている。さらに土壌調査した結果、土壌化学性の平均値は、一般的な畑地土壌の値や土壌診断基準値と比べて劣らない(表2)。しかし、分析値は圃場間で大きく変動しており、約4割(10筆)の圃場は、特に有効態リン酸量が基準値に満たない(平均3.3mg 100g-1)。

成果の活用面・留意点

- 不耕作地や耕作放棄地の解消、及び、資源作物の栽培試験、導入に向けた基礎資料となる。

- 耕作放棄地には土壌化学性の劣悪な圃場が含まれるため、利用前には土壌診断を実施した上で、適切な肥培管理が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:国産バイオ燃料用テンサイ及びバレイショの育成と低コスト多収生産技術の開発

- 中課題整理番号:224a.1

- 予算区分:委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2008~2009年度

- 研究担当者:小林創平、高橋宙之、仁平恒夫、信濃卓郎