ナガイモによる高脂肪食摂取ラットでみられる糖代謝異常の改善作用

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

高脂肪食を長期摂取したラットでは糖代謝異常やヘモグロビンA1cの増加が見られるが、ナガイモを同時に摂取させたラットでは健常食を与えたものと比較して差がない。このときナガイモを摂取したラットでは血中レプチン濃度が増加している特徴がある。

- キーワード:ナガイモ、ラット、糖代謝異常、ヘモグロビンA1c、レプチン

- 担当:北海道農研・機能性利用研究北海道サブチーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畑作

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

十勝産のナガイモは国内のみならず台湾やアメリカにも輸出され消費されている。それら消費国においては糖尿病罹患者が多く、その予防に対する関心は高い。ナガイモは「山薬」という名称で漢方薬としても使用されており、軽度の糖尿病に効果があるとされているが、その科学的根拠は乏しい。そこで、高脂肪食の一ヶ月間の摂取により誘起される糖代謝異常ラットを用いて、ナガイモ摂取による糖代謝異常の改善作用を評価する。

成果の内容・特徴

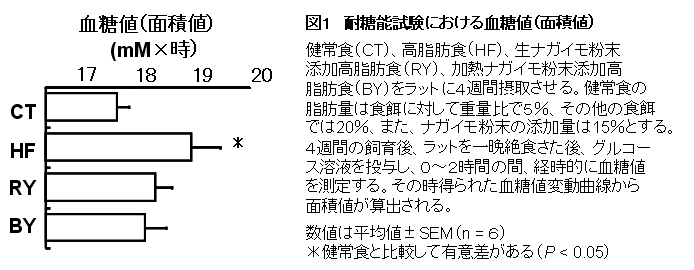

- 耐糖能試験において、グルコース負荷後2時間目までの血糖総和面積(AUC)は糖代謝悪化の指標の一つである。高脂肪食を4週間摂取したラットでは健常食群と比較してAUC値が有意に高いが、生および加熱したナガイモを15%添加した高脂肪食を摂取したラットでは、そのAUC値が健常食を摂取したラットと差がない(図1)。

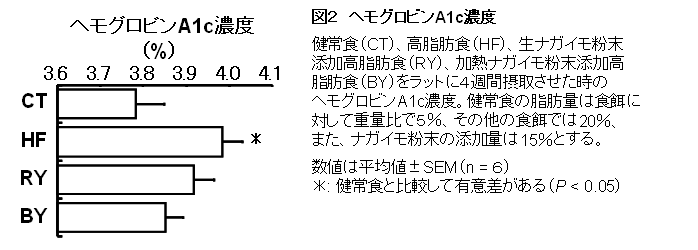

- ヘモグロビンA1c は、1ヶ月間程度の血糖値の状態を反映する指標である。高脂肪食を4週間摂取したラットではヘモグロビンA1c値が健常食群と比較して有意に高値となるが、生および加熱したナガイモを15%添加した高脂肪食を摂取したラットでは、そのヘモグロビンA1c値上昇が健常食を摂取したラットと差がない(図2)。

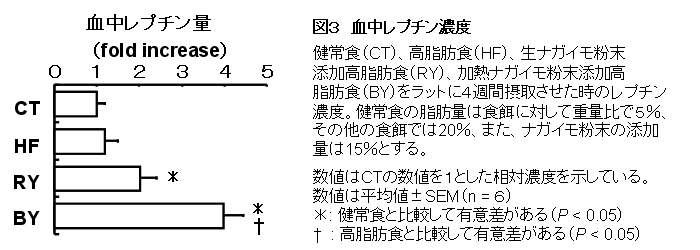

- 血中レプチンは血糖値の低下を促進させるホルモンである。健常食を4週間摂取したラットと比較して生ナガイモ粉末を摂取した場合で約2倍、加熱ナガイモ粉末では約4倍の血中レプチン量の増加が見られる(図3)。

成果の活用面・留意点

- ナガイモを生のままあるいは1分間加熱したものをそれぞれ凍結乾燥し、粉末化したものを用いた試験結果である。

- ナガイモを経口摂取した場合に、高脂肪食摂取で引き起こされる糖代謝異常を改善することを示した実験動物レベルでの事例として使える。 平成21年度北海道農業試験会議(成績会議)における課題名及び区分 「長イモによる高脂肪食摂取ラットでみられる糖代謝異常の改善効果」(研究参考)

具体的データ

その他

- 研究課題名:いも類・雑穀等の機能性の解明と利用技術の開発

- 中課題整理番号:312a

- 予算区分:都市エリア、基盤

- 研究期間:2005~2009年度

- 研究担当者:橋本直人、野田高弘、福島道広(帯広畜大)

- 発表論文等:Naoto Hashimoto et al. Plant Foods Hum Nutr (2009) 64: 193-198