えん麦種子における一次休眠の品種間差と検定法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

えん麦種子の一次休眠の深さには品種間差があり、その覚醒程度は摂氏20度と摂氏30度での発芽試験によって検定できる。種子の保存期間は長い方が、保存温度は高い方(摂氏30度)が、発芽率の向上に効果的である。

- 担当:九州農業試験場・草地部・牧草育種研究室・上席研究官

- 連絡先:096-242-1150

- 部会名:草地(育種)、畜産・草地

- 専門:育種

- 対象:麦類

- 分類:研究

背景・ねらい

えん麦の夏播き試験で当年の春に生産した種子や市販種子を用いた場合、いくつかの品種で発芽の遅れが観察された。これは一次休眠が十分に覚醒されていないためと考えられた。そこで、一次休眠に関する品種間差とその検定法を明らかにしようとした。

成果の内容・特徴

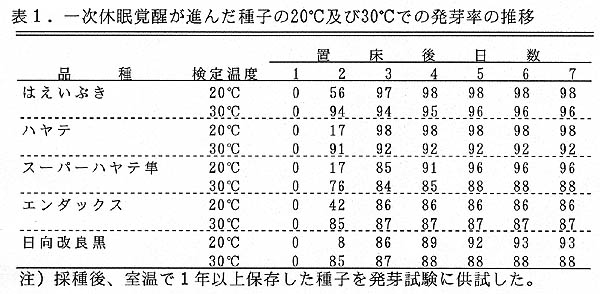

- 一次休眠覚醒が進んだえん麦種子は、摂氏20度及び摂氏30度での発芽率が置床後3日目で80%以上に達する。したがって、一次休眠の覚醒程度を検定するには、発芽試験は3日間の調査で十分である(表1)。

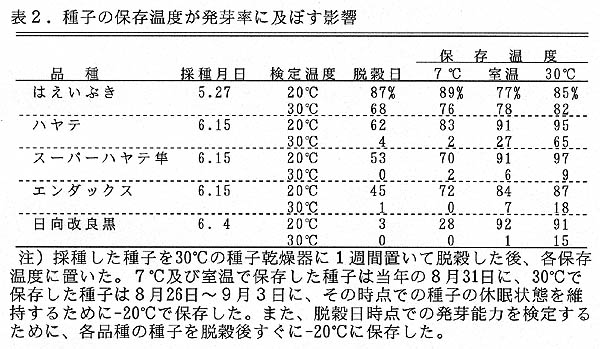

- 種子の保存温度は一次休眠の覚醒に影響し、高温(摂氏30度)で保存する方が発芽率の向上に効果的である(表2)。

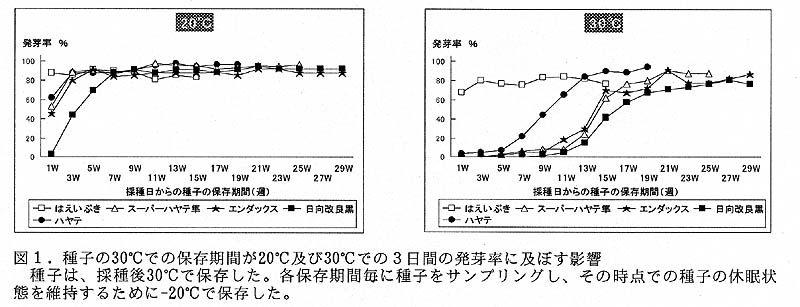

- 種子の保存期間を長くすると、発芽率の向上が認められる(図1)。

- 採種後、摂氏30度で7週間保存すると、摂氏20度での発芽率は全供試品種で80%以上に達するが、摂氏30度での発芽率が約80%に達しているのは、「はえいぶき」のみであり、日向改良黒では摂氏30度での種子の保存期間が25週間必要である(図1)。

- このように、種子の保存期間によっては、摂氏20度での発芽率が80%以上でも摂氏30度での発芽率が80%に達しない品種があり、一次休眠の覚醒程度を検定するには摂氏30度での発芽試験が必要である(図1)。

- 以上の点から、摂氏20度及び摂氏30度での3日間の発芽率を調べることによって、その時点での一次休眠の覚醒程度を検定でき、さらに種子の保存条件や保存期間をそろえることによって、その品種間差を検定できる。

成果の活用面・留意点

- 夏播き用品種の育種過程における休眠性に関する選抜指標や、採種後の種子管理に活用できる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:Avena属における発芽・出穂特性の変異

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成11年度(平成7~11年)