日本に飛来するトビイロウンカの抵抗性品種加害性の変化

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

日本に飛来するトビイロウンカ個体群は、抵抗性遺伝子bph 2を持つイネ品種に対して、1997年以降加害性を示すように変化した。

- 担当:九州農業試験場・地域基盤研究部・害虫管理システム研究室

- 連絡先:096-242-1150

- 部会名:総合農業(生産環境),病害虫

- 専門:作物虫害

- 対象:昆虫類

- 分類:研究

背景・ねらい

害虫に対する作物の抵抗性を有効に利用するためには、害虫個体群の抵抗性品種加害性を常に監視しておく必要がある。ベトナム北部から中国、朝鮮半島、日本にかけて広域を移動するトビイロウンカ個体群は、1988~1990年頃に抵抗性遺伝子Bph 1を持つイネ品種に対して加害性を示すように変化し始めた。そこで、この変化がその後も続いているのか、また他の抵抗性遺伝子に対する加害性に変化が生じているのかを明らかにする。

成果の内容・特徴

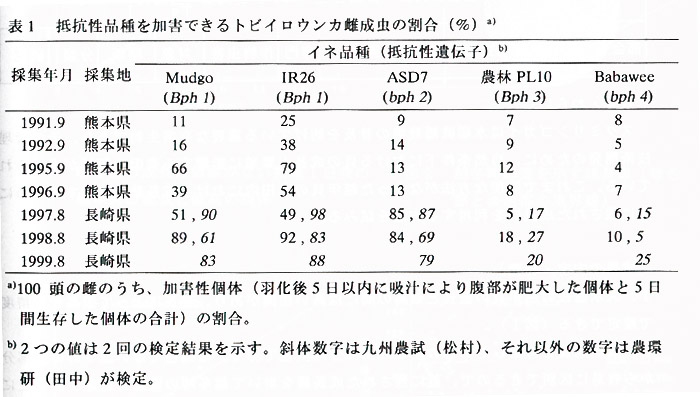

- 抵抗性遺伝子Bph 1を持つ品種(MudgoおよびIR26)を加害できるトビイロウンカ雌成虫の割合は、1995年以降は1992年以前に比べてさらに高くなっている(表1)。

- 抵抗性遺伝子bph 2を持つ品種(ASD7)を加害できるトビイロウンカ雌成虫の割合は、1996年までは低かったが、1997年以降急激に増加している(表1)。

- 抵抗性遺伝子Bph 3を持つ品種(中間母本農10号)およびbph 4を持つ品種(Babawee)に対するウンカの加害性には、顕著な変化はみられないものの、ここ数年やや高い傾向にある(表1)。

- したがって、Bph 1およびbph 2の抵抗性は、日本に飛来するトビイロウンカに対して有効ではないと判断される。

成果の活用面・留意点

- 抵抗性品種系統の選択に役立つ。

- 本種に対する抵抗性品種の育種においては、Bph 1およびbph 2以外の遺伝子の導入を図る必要がある。

- Bph 3、bph 4に対する加害性程度の今後の推移について注意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:イネウンカ類の水田内における個体群動態の解明

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成11年度(平成9~13年)