都城盆地中北西部・黒ボク土の陰イオン保持能力の評価

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

陰イオン保持能力による土壌分級図を提示する。現時点で保持されている陰イオン組成は、未耕地、畑地ともに硫酸イオンが大半を占めるが、畑地化によって、未耕地には含まれない硝酸イオンが下層まで存在するようになる。陰イオン飽和度から求めた陰イオン保持のために残る容量は殆ど無い。

- 担当:九州農業試験場・畑地利用部・上席研究官、生産管理研、総合研究部・総研第2チーム

- 連絡先:0986-22-1506

- 部会名:生産環境

- 専門:土壌

- 分類:研究

背景・ねらい

南九州畑作地帯の主要な土壌である黒ボク土は、本来は硝酸イオンを初めとする陰イオンの保持力を有すると言われる土壌であるが、その能力がどれくらいのものなのかを容量として評価しようとする。また、畑地化による陰イオン組成の変化を調べて、現時点で土壌に残された容量の推定、現行の肥培管理が土壌の能力内で行われているのかどうかを知ることなどを目的とする。

成果の内容・特徴

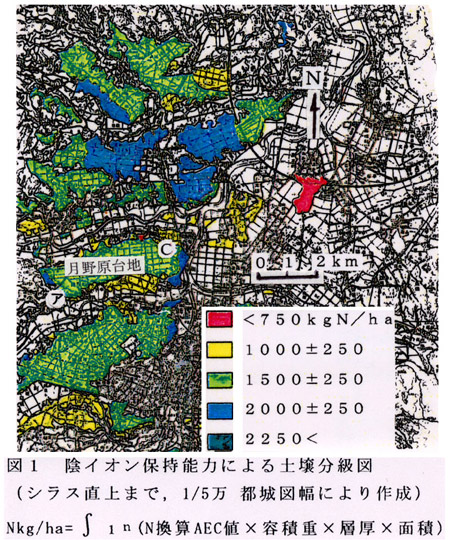

- 陰イオン交換容量(0.02M硝安によるpH5.8におけるAEC)・容積重 ・層厚からシラス直上までの深さについて求めた陰イオン保持能力を<750, 1000±250,1500±250, 2000±250, 2250<kgN/haの5段階に区分して土壌分級図を提示する(図1)。

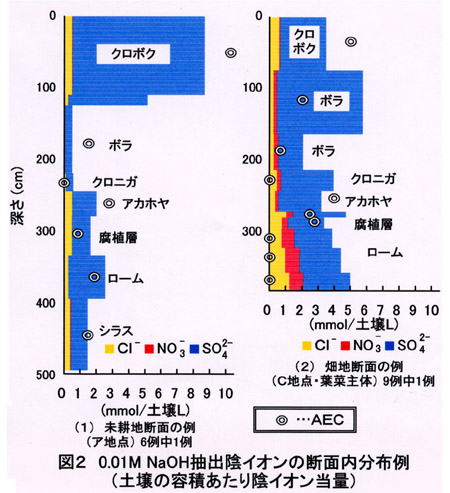

- 未耕地断面でも多量の陰イオン(0.01M-NaOH抽出Cl-、NO3-、SO42-)、特にSO42-が含まれていて陰イオン飽和度の高い例がある(図2)。畑地でもSO42-が50%以上を占めるが、畑地では未耕地で検出されないNO3-が存在し、特に多肥作物体系の圃場では下層でも20%近くの割合で検出される(図2)。

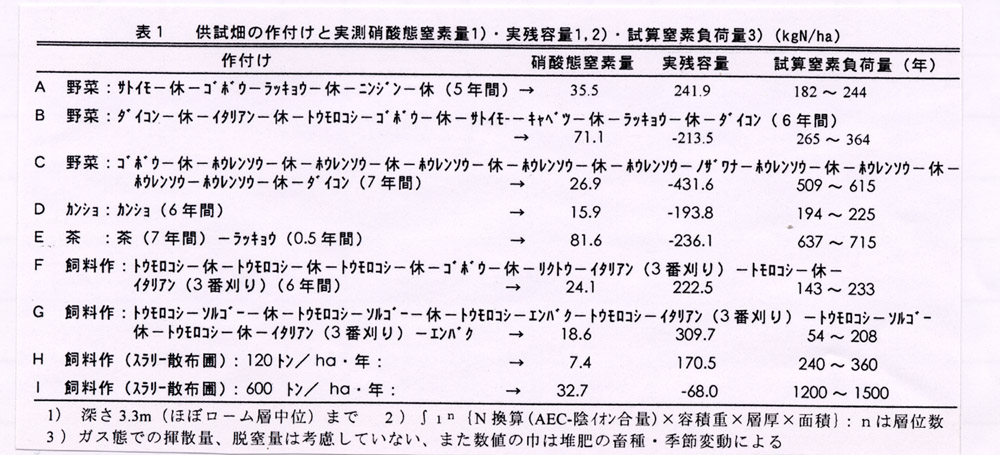

- 土層3.3m深さまでのNO3-を耕地1ha当たりのN量に換算すると、飼料畑で約20kg、野菜畑30~70kg、カンショ畑約15kg、茶園約80kgである(表1)。

- 陰イオン飽和度は飼料作以外の畑地では殆どの場合100%を超えており(図2のAEC値参照)、未飽和量を現時点での陰イオン保持可能な容量(実残容量)と考えてN量として表してみると、飼料作以外ではすでに余力は殆ど無い(表1)。

- 地域の施肥基準による投入N量(肥料・堆肥からのSO4,ClもNに換算・加算)と収穫物による収奪量から試算したN負荷量を、実残容量に対比させると、単純計算では最高でも1.5年分(堆肥からの量が最大の場合)に過ぎない。

成果の活用面・留意点

- 環境保全、省資源に配慮した施肥基準の見直しの際の基礎的知見となる。

- 図表の数値は、前作収穫後、次の施肥前の一回の調査・測定によるものである。

- 陰イオン量には水溶性成分も含む。

- 図1および表1(実残容量)は、保持される陰イオンをNO3-と仮定した表現であって、他の陰イオン共存下にNO3-が保持され得ることを必ずしも意味しない。

- 本地域内、月野原台地における地下水の深さは、地表面から15~20mである。

具体的データ

その他

- 研究課題名:南九州畑作地帯における陰イオン保持能力による土壌分級図の作成

- 予算区分:経常、重点基礎(平成10年度)

- 研究期間:平成11年度(平成9~11年度)