畦表面硬化法による葉茎菜類の減肥栽培

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

畦表面硬化栽培により、キャベツやハクサイでは活着促進が、ホウレンソウでは出芽率向上が図られ、減肥栽培による収量低下割合も低い。畦表面硬化栽培により、キャベツやハクサイでは活着促進が、ホウレンソウでは出芽率向上が図られ、減肥栽培による収量低下割合も低い。

- 担当:九州農業試験場・総合研究部・総合研究第2チーム

(九州沖縄農業研究センター畑作研究部畑作総合研究チーム) - 連絡先:0986-22-1506

- 部会名:総合研究、畑作

- 専門:栽培

- 対象:葉茎菜類

- 分類:指導

背景・ねらい

畑地からの窒素溶脱に起因する地下水汚染を防止するため、畦の表面を硬化し地下への浸透水量を制限するカンショ畦表面硬化栽培法を開発し、その効果の高いことを以前に報告した(肥料溶脱を低減するかんしょの耕うん・畦立法:平成4年度成果情報、畦表面硬化栽培による青果用カンショの収量と品質の向上:平成9年度成果情報)。しかし、高畦型となるその方法では対象がいも類に限られ、窒素溶脱量がより多い野菜類への適応が困難であった。そこで、野菜用の平畦型畦表面硬化作業機を試作し、葉茎菜類の収量等に及ぼす畦表面硬化栽培の効果について検討する。

成果の内容・特徴

- 平高畦型硬化作業機は畦上面の植付部分に当たる位置に、未硬化部分を幅5cmの帯状に、条間40cmで2条残して畦立てする(図1)。

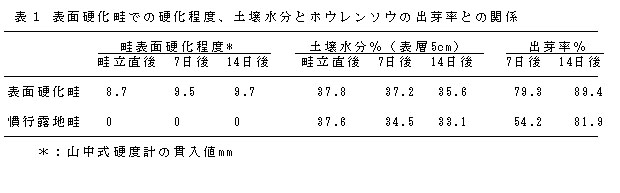

- 表面硬化畦の土壌水分は畦立て後2~3週間程度高く保持され、ホウレンソウのような直播野菜では出芽率が高まる(表1)。

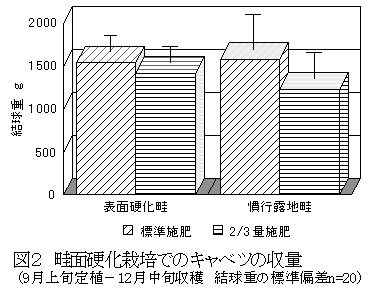

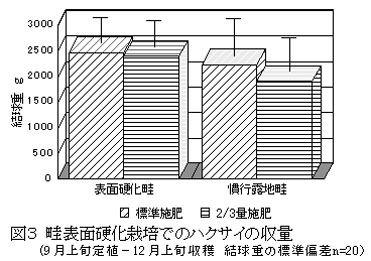

- キャベツやハクサイ等移植野菜は活着が良く、収量は慣行露地栽培と同等もしくは若干上回り、収穫物の揃いも良い(図2、図3)。

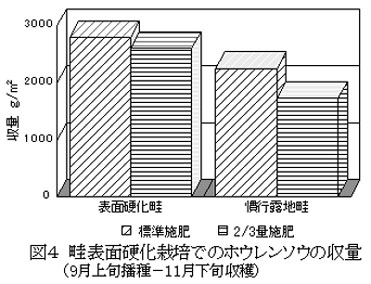

- 畦表面硬化栽培は施肥養分の溶脱を抑えるため、施肥量を2/3に削減しても収量低下割合が小さく、減肥栽培による窒素溶脱量の低減と施肥コストの低減が図れる(図2、図3、図4)。

成果の活用面・留意点

- ラッキョウやダイズなどの、葉茎菜類以外の作物への応用が期待できる。

- 本栽培法の適地はクロボク土地帯で、畦立てに適する土壌水分は水分含量で36~39%(含水比で56~64%)程度である。

- 培土を必要とする栽培体系では、培土作業により硬化層が破砕されるので、その後の窒素溶脱低減効果は期待できない。

- 冬期に霜柱により硬化層が破壊されるので、降霜地帯では秋冬期の窒素溶脱低減効果の持続期間は畦立て後から初霜時期までである。

具体的データ

| 肥量 | 標準施肥 | 堆肥:2t/10a、ホウ素入り肥料12-12-16:120kg/10a |

|---|---|---|

| 2/3量施肥 | 堆肥:2t/10a、ホウ素入り肥料12-112-16:80kg/10a |

その他

- 研究課題名:畦表面硬化法による高精度畦立作業技術の開発

- 予算区分:地域総合

- 研究期間:平成12年度(平成8~12年度)