矮性のクロタラリア(Crotarariabreviflora)の線虫密度低減効果と緑肥としての利用

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

矮性のクロタラリア(C.breviflora)は、従来のクロタラリア(C.juncea)に比べて草丈が低く茎に柔軟性があるため、耐倒伏性が強くすき込み時の作業性に優れる。また、線虫対抗植物のラッカセイと同等の線虫密度低減効果を有しており、堆肥無施用の場合にはすき込み量が多いほど後作ダイコンの収量が増加する。

- 担当:九州農業試験場・畑地利用部・生産管理研究室

(九州沖縄農業研究センター畑作研究部生産管理研究室)、

九州農業試験場・地域基盤部・線虫制御研究室

(九州沖縄農業研究センター地域基盤研究部線虫制御研究室) - 連絡先:0986-22-1506、096-242-7734

- 部会名:総合農業(作物生産)、畑作

- 専門:栽培

- 対象:豆類

- 分類:指導

背景・ねらい

南九州の畑作地帯では、連作障害を防ぐために頻繁な農薬散布が行われており、環境負荷が増大し、生態的な機能が著しく阻害されている。そのため、連作障害の主因である線虫害の防止を目的として、マリーゴールド、ラッカセイ、クロタラリアなどの線虫対抗植物が作付体系に導入されている。ここでは、新たに導入した矮性のクロタラリアの線虫対抗性を評価するとともに、その緑肥としての効果を明らかにし、多面的な利用を図ろうとした。

成果の内容・特徴

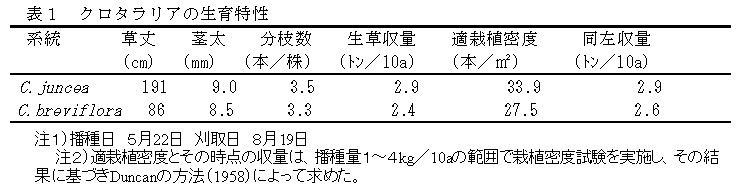

- 矮性のクロタラリアは、従来のクロタラリアに比べて生草収量はやや少ないが、草丈が低く茎が柔軟なため倒伏しにくくすき込み時の作業性に優れている(表1)。

- 矮性のクロタラリアの適栽植密度は、強勢分枝が多く株が開張しているため、従来のクロタラリアに比べて少ない(表1)。

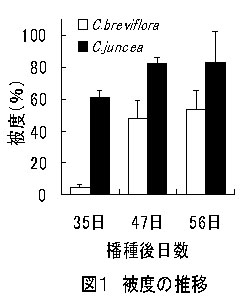

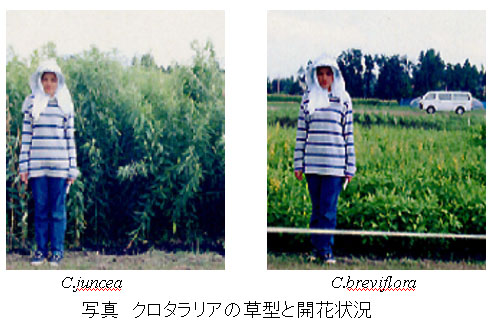

- 矮性のクロタラリアは、従来のクロタラリアに比べて生育が遅く、土壌表面の被覆に時間を要するが、開花期には黄色の花が密生して咲き景観作物として利用できる(図1、写真1)。

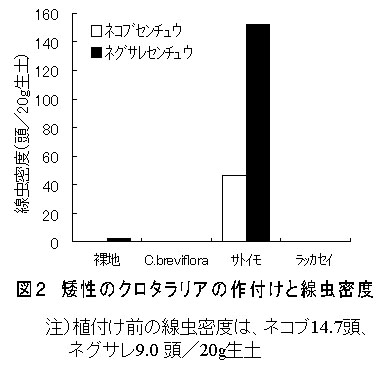

- 矮性のクロタラリアは、ラッカセイと同程度にサツマイモネコブセンチュウ(以下ネコブセンチュウと略す)とミナミネグサレセンチュウ(以下ネグサレセンチュウと略す)の密度を低減することができる(図2)。

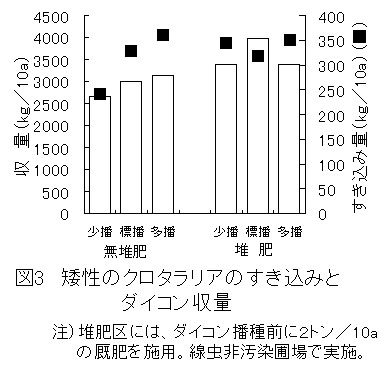

- 堆肥を施用しない場合には、すき込みによって後作ダイコンの収量は増加するが、施用した場合にはすき込みによる後作ダイコンの増収は期待できない(図3)。

成果の活用面・留意点

- 湿害に弱いため、排水の良好な圃場で栽培する。

- 後作を栽培する場合には、すき込み後約3週間の間隔を空ける。

- 施肥はダイズ等の豆科作物に準じて行い、窒素3~5kg、リン酸10~15kg、カリ10~15kg/10aとする。

- 雑草の多い圃場では、条播して中耕などの中間管理作業が行えるようにする。

具体的データ

その他

- 研究課題名:環境保全型新輪作体系開発のためのカンショなどクリーニングクロップの多面的利用

- 予算区分:総合的開発[転作作物]

- 研究期間:平成12年度(平成11~13年)