秋収穫が株出しサトウキビの初期生育改善・茎収量増加に及ぼす効果

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

サトウキビを秋収穫すると、現行の冬収穫に比べ、萌芽が促進され初期生育が大幅に改善されて翌年の梅雨までに大きく生長する。茎数が増え、一茎重も増えるため株出し栽培の茎収量は大幅に向上する。

- 担当:九州農業試験場・作物開発部・さとうきび育種研究室

(九州沖縄農業研究センター作物機能開発部さとうきび育種研究室) - 連絡先:09972-5-0100

- 部会名:畑作

- 専門:育種

- 対象:工芸作物類

- 分類:研究

背景・ねらい

株出し栽培はサトウキビ生産の省力化・低コスト化に不可欠であるが、南西諸島では収穫後の萌芽が不良なために低調である。萌芽不良の主な原因は病害虫・雑草や低い地力といわれるが、おおもとは、収穫期(12-3月)である冬の地温が低いためと考えられる。これまで、南西諸島におけるサトウキビ栽培の改善は、冬収穫を前提として試みられてきた。そこで、地温が比較的高い秋収穫によって株出し栽培の茎収量が大幅に向上することを明らかにし、南西諸島の気象条件に適した安定多収栽培の実現には、秋でも可製糖率が高い極早期型高糖性品種の育成と、それを用いた秋収穫栽培法の開発が有効であることを示す。

成果の内容・特徴

- サトウキビを冬ではなく秋に収穫すると、刈株からの萌芽と初期生育が大幅に促進され、夏植えと同様の生育を示して翌年の梅雨時期には圃場を被覆するほどに生育する。(写真1、写真2)

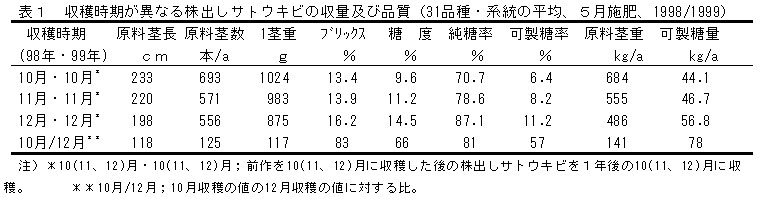

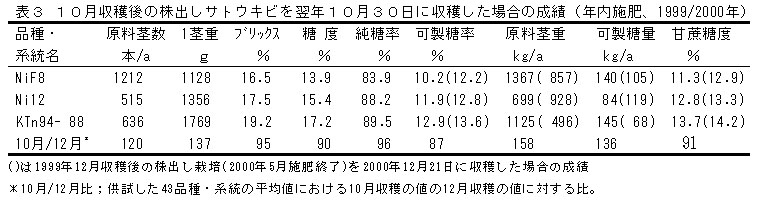

- 10月収穫後の株出しサトウキビは、12月収穫後の株出しサトウキビに比べて、茎数、一茎重が共に増大するため、原料茎重が大幅に増収する。(表1、表3)

- 多収化のためには種子島では10月までが秋収穫の限度である。(表1)

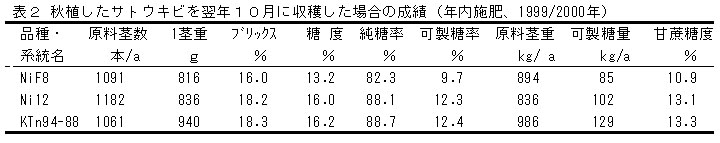

- 普及品種は種子島の10月収穫では可製糖率が低すぎるが、新品種や育成中の系統には収穫可能な可製糖率に達するものがある。(表2、表3)

成果の活用面・留意点

- 早期に圃場を立毛で覆うことができるため、梅雨時の土砂流出抑制、その後の台風・干ばつに対する抵抗性の向上が期待される。

- 秋収穫による収穫期間の大幅拡大は、圃場・装置・機械・労働力の高度利用につながるが、実現には、秋でも可製糖率が高い極早期型高糖性品種の育成が必要である。

- 種子島無霜地の試験結果であり、奄美大島以南の地域では収穫時期の限界が異なると考えらる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:多面的利用特性を具えた極早期収穫向けさとうきび品種の育成

(さとうきび良質安定多収機械化適応品種の育成) - 予算区分:21世紀プロ(経常)

- 研究期間:平成12年度(11~17年度)(昭和42~平成12年)