中生の晩品種「スプライス」を用いた暖地における飼料イネの2回刈り栽培技術

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

中生の晩品種「スプライス」を用いた飼料イネの2回刈り栽培では、密植・多肥栽培し、1番草を出穂前後に刈り取ると多収が得られる。1・2番草合計の乾物収量は約1.4~1.8t/10aである。1回刈り栽培と比べて1番草の栄養価は高粗蛋白質・低TDN、2番草は低粗蛋白質・高TDNの特徴がある。

- 担当:九州農業試験場・草地部・飼料生産管理研究室

(九州沖縄農業研究センター畜産飼料作研究部飼料生産研究室) - 連絡先:096-242-7756

- 部会名:畜産(草地)、水田作

- 専門:栽培

- 対象:飼料作物類、稲類

- 分類:指導

背景・ねらい

飼料自給率の向上、水田機能維持等の観点から飼料イネの栽培・利用が急速に拡大している。多回刈り栽培では気象災害等の危険分散、主食用水稲との作業競合の緩和が可能である。また、番草により栄養価が異なるので、番草の組合せによる牛への合理的給与が可能となる利点もある。そこで、暖地における飼料イネの2回刈り栽培技術を開発する。

成果の内容・特徴

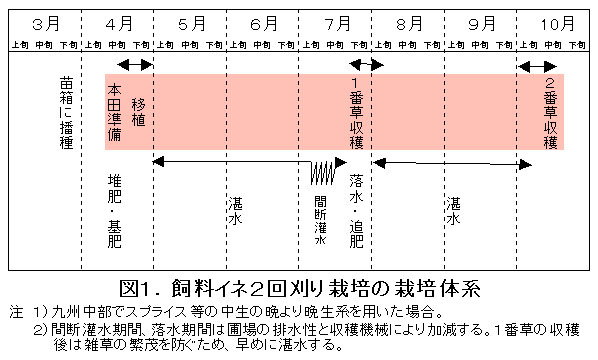

- イタリアンライグラス等の冬作が終わり活着適水温(摂氏16度)に達したら、「スプライス」をなるべく早く移植し(例:九州中部では4月中~下旬)、1番草の出穂前後(同、7月下旬~8月上旬)、2番草の糊熟~黄熟期(同、10月上~中旬)に収穫を行う。収穫前には収穫機械の地耐力確保を考慮した水管理を行う(図1)。

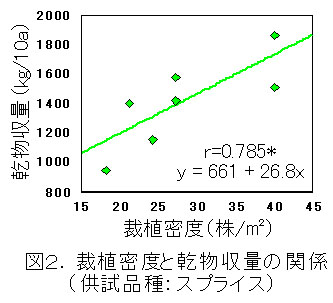

- 栽植密度が高いほど1・2番草の合計で多収である。田植機の密度設定を大きくしたり、千鳥植え田植機を使用する等により栽植密度はできるだけ高く(27.3~40株/m2)する(図2)。

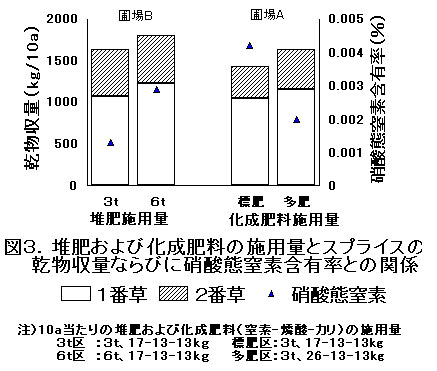

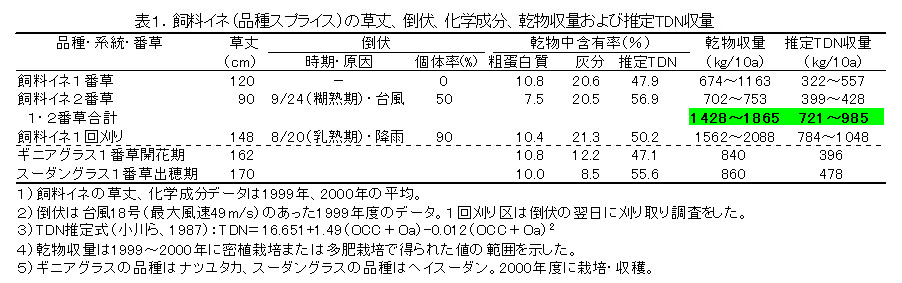

- 多収を得るためには堆肥、化成肥料を多く施用する(図3)。堆肥は3~6t/10a程度、化成肥料は窒素で主食用水稲の2~3倍程度を基本に地力をみて調節する。化成肥料は基肥(窒素9~15kg/10a程度)と刈取り後の追肥(窒素8~11kg/10a程度)の2回施用する。硝酸態窒素含有率は極めて低い(図3)。1番草は青刈し、2番草は草丈が高くないため倒伏の危険性は小さい(表1)。

- 「スプライス」の乾物収量は約1.4~1.8t/10aが得られる(表1)。「スプライス」は、九州中部で中生の晩に属する粳種であり、稈長は極長、草型は極穂重型、脱粒性は難である。

- 「スプライス」の推定TDN含有率はギニアグラス、スーダングラスと同程度である。2回刈り栽培では1回刈り栽培と比較して、1番草は粗蛋白質が多く、推定TDN含有率は低い。2番草は粗蛋白質が少なく、推定TDN含有率は高い。2回刈り合計の推定TDN収量は、1回刈りよりやや少ない程度である(表1)。

成果の活用面・留意点

- 暖地の平坦地水田における飼料イネの栽培および牛への給与に活用できる。

- 1番草収穫時には、圃場の乾燥、クローラ型収穫機の使用等により刈株の踏圧を最小限にする。ロールベール調製法および家畜への給与法の詳細は今後の検討を要する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地における飼料イネの基本生産管理技術の開発

- 予算区分 :畜産対応研究[自給飼料基盤]

- 研究期間 :平成12年度(平成10年~12年)

- 目次へ戻る このページのトップへ戻る