局地風「まつぼり風」の気象特性とその影響

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

低気圧が九州の西にあり、かつ、温暖前線が九州の南海上にある場合、阿蘇外輪山の切れ目一帯で10m/sを超す強風が吹く。この強風は「まつぼり風」と呼ばれ、麦の減収要因になっている。

- 担当:九州農業試験場・生産環境部・気象特性研究室(九州沖縄農業研究センター環境資源研究部気象特性研究室)

- 連絡先:096-242-7766

- 部会名:総合農業(生産環境)、生産環境

- 専門:農業気象

- 分類:研究

背景・ねらい

阿蘇山の西に外輪山の切れ目があり、この切れ目一帯でしばしば強風が吹く。この強風は「まつぼり風」と呼ばれ、農作物や農業施設に被害をもたらす。しかし、現地で言う「まつぼり風」の観測例はなく、その実態は明らかにされていない。そこで、現地観測により「まつぼり風」の実態を明らかにし、この地域で風害対策を行う上での基礎資料を得る。

成果の内容・特徴

- 低気圧が九州の西にあり、かつ、温暖前線が九州の南海上にある場合に「まつぼり風」が発生する。低気圧に向かう気流が外輪山の切れ目で収束することにより強風が発生する。

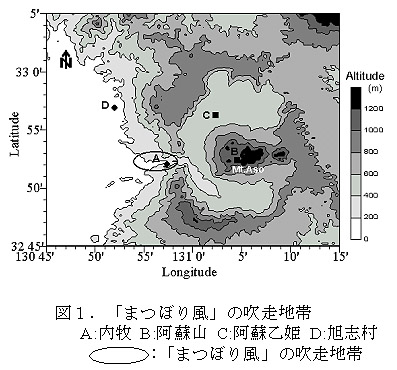

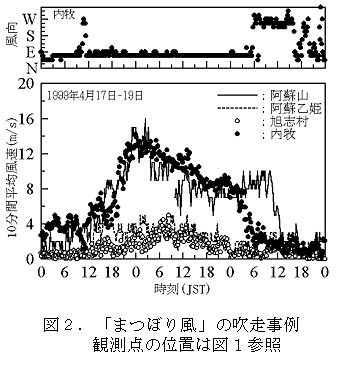

- 「まつぼり風」の吹走地帯を図1に示す。風速が周辺地帯の3倍以上に達し、かつ、10m/s以上の風(地上3.0m)が4時間以上吹走した場合を「まつぼり風」とすると、1999年度は「まつぼり風」が6回発生している。「まつぼり風」の吹走事例を図2に示す。「まつぼり風」の風向は東または東北東である。

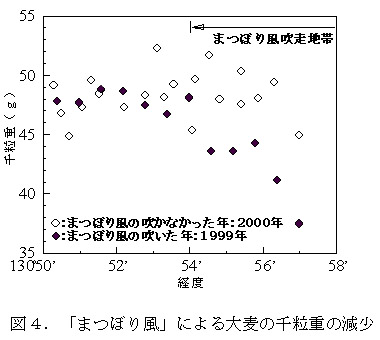

- 「まつぼり風」の発生が最も多いのは4月から5月であり、1999年度はこの期間に3回発生している。この時期に吹く「まつぼり風」は麦の芒を取り(図3)、千粒重を低下させる(図4)。

成果の活用面・留意点

- 「まつぼり風」吹走地帯で風害対策を行う上での指針として利活用できる。

- 気象の教科書や辞典では阿蘇盆地に溜まった冷気が外輪山の切れ目から流出することにより吹く風をまつぼり風と定義しているが、現地ではこの風を「まつぼり風」とは呼んでいない。冷気流は最大風速で6m/sを超えることはなく、農作物や農業施設に被害をもたらすことはない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:盆地における気象特性の把握と利用技術の開発

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成12年度(平成9-12年)