河川流域における農業系窒素負荷の流出における時間遅れ

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

実河川流域における農業系の窒素投入と流出に時間遅れが認められた。事例地区において数理モデルを用いて窒素の滞留時間を算定したところ、約10年であった。当該地域における改善施策による水質の回復には、同程度以上の時間がかかるものと考えられる。

- 担当:九州農業試験場・生産環境部・資源評価研究室

(九州沖縄農業研究センター環境資源研究部資源評価研究室) - 連絡先:096-242-1150

- 部会名:生産環境

- 専門:環境保全

- 分類:行政

背景・ねらい

地下水の硝酸性窒素汚染等を契機に、近年、環境保全型農業に関する技術の普及が進みつつあるが、営農改善や行政施策による地下水や地表水を含む水系の水質改善には、長い時間がかかると想定される。そこで、農業系負荷が卓越する河川流域において、農業系窒素負荷の投入と流出の関係について検討した。

成果の内容・特徴

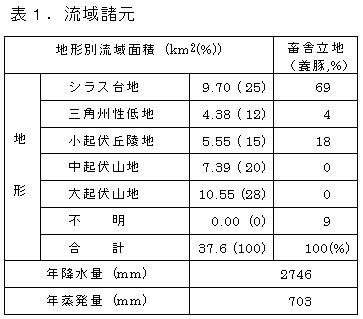

- 検討対象とした流域は、鹿児島県の肝属川流域(朝日橋地点)である。流域面積は、37km2であり、そのうち25%をシラス台地が占める。また、降水量は、2700mm程度と多く、流域の水循環は比較的速いものと考えられる(表1)。

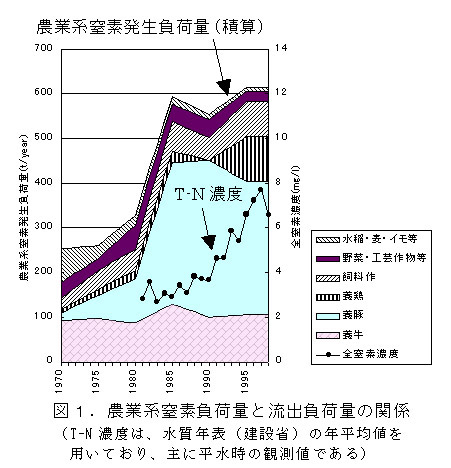

- 原単位法によって算定された窒素発生負荷量と河川の水質観測点における全窒素濃度の関係を調べたところ、流出における明瞭な時間遅れが確認された(図1)。

- 近年の河川における全窒素濃度の上昇は、台地上における1980年代の急速な畜産立地に伴うものと考えられる(図1)。

- 畜舎は主に畑作台地上に立地する(表1)。畜産廃棄物は、主に農地への過剰投入や素堀貯留で処理されている。

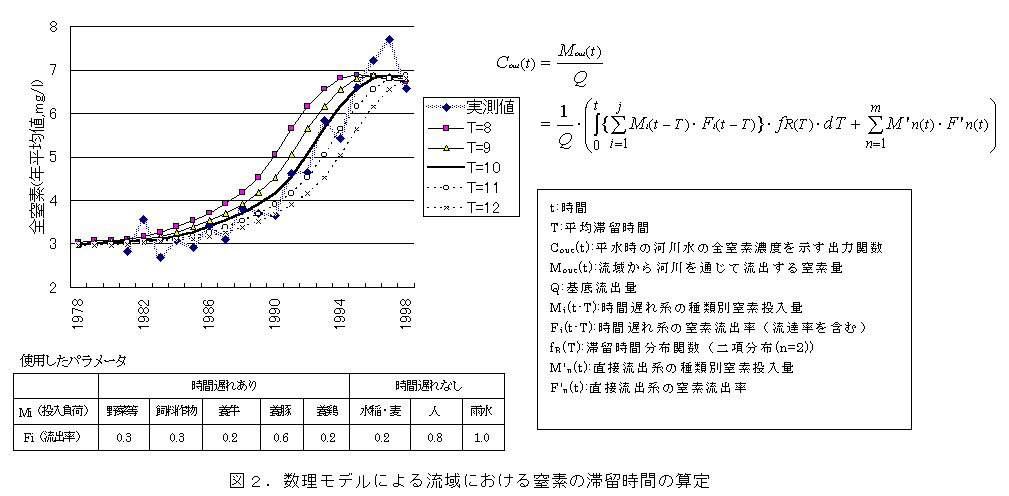

- 拡散を考慮した数理モデルを作成し、カーブフィッティングにより流域における窒素の滞留時間を算定したところ、約10年であった(図2)。流域における窒素の流出形態には、一部に拡散の影響が認められるが、ピストン流に近い。

成果の活用面・留意点

- 対象地域における各種に営農改善施策の評価時に有用な資料となる。

- 本成果は、ケーススタディに基づいており、各流域における時間遅れは、流域特有の諸条件に左右されるので、他の流域への適用に際しては個別の検討が必要である。なお、本地域では、近い将来、大型堆肥センターの整備により、素堀貯留で処理されている家畜ふん尿(養豚)の全量が堆肥化または浄化処理される予定である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地の畑作・畜産地帯の水質に関するMIの策定(平成8~12年)

- 予算区分:環境研究(貿易と環境)

- 研究期間:平成12年度(平成8~12年)