洗い場を事例とした地域用水機能の定量的評価法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

従来から定量的な把握が困難であった地域用水機能を対象に、現在でも数多く地域に残る代表的生活機能であるところの洗い場を事例として、水理学と人間工学に基づく定量的評価法を立案した。

- 担当:九州農業試験場・生産環境部・資源評価研究室

(九州沖縄農業研究センター環境資源研究部資源評価研究室) - 連絡先:096-242-7767

- 部会名:農業機械・土木、農業経営

- 専門:農村計画

- 対象:計画・設計技術

- 分類:行政

背景・ねらい

水資源のひっ迫に伴い、農業用水量の再検討が迫られているが、その際には農業用水が地域固有の生活や景観等と密接に関係している点を十分考慮する必要がある。生活・親水系の水路機能を維持・保全するための水路計画の立案には、既存の用水路網の水理構造が前提となるが、利用形態と水路特性を十分把握することが重要である。そこで、九州の代表的水郷地帯である大分県H市の輪中に立地する開水路網を対象として、洗い場の分布と、機能を有する水路の構造(幅、側壁高、材質、勾配等)および通水量(流速、水深)等の調査結果を基に、洗い場機能を定量的に評価する。

成果の内容・特徴

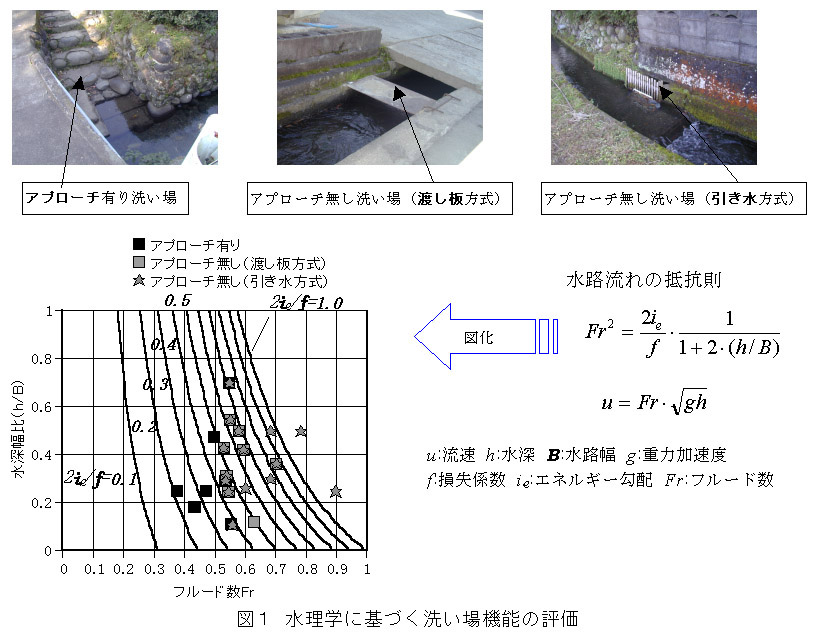

- 洗い場の構造は、水路側面から水面に至るアプローチがついた比較的規模の大きなものから、水路に板を渡しただけの小規模で簡単な構造のもの、水路から庭に水を引き込んで使用するものなど様々であるが、図1の凡例写真のように、大きく3つのタイプに分類できる。

- 図1は、水理学の関係式に基づき、洗い場の機能をタイプ別に評価したものである。「アプローチ有り洗い場」は、断面が横長(h/Bが小さい)でゆったり流れている(Frが小さい)水路箇所に多い。勾配がきつく(ie/fが大きく)なり、流れがより速い領域に移行する(Frが大きくなる)と「渡し板方式」が増え、さらに流れが強くなると、水を引き込んで流速を低減できる「引き水方式」に移行する。

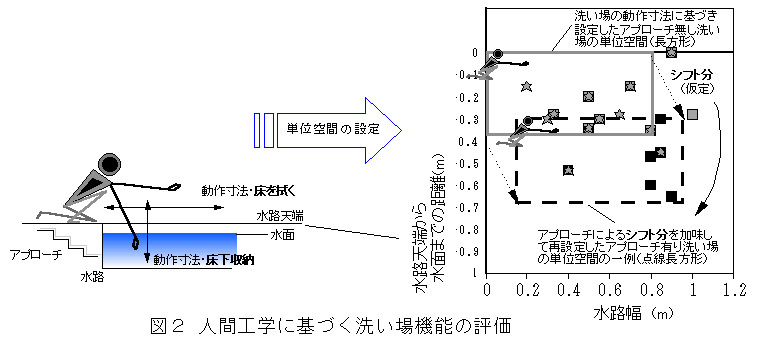

- 図2は、「水路幅-水路天端から水面までの距離」関係平面上に、「水路で物を洗う」という行為に必要な人間工学上の単位空間*)を、「床を拭く」と「床下収納」の動作寸法から引用して設定、表示したものである。「アプローチ有り洗い場」の単位空間は、洗う場所がアプローチの落差分だけ低くなるので、単位空間もその分下方に修正(シフト)させて評価する。

*) 建築学、人間工学の概念で、特定の人体動作のために必要な空間。台所や浴室などの設計単位となる。 - 地域の用水量計画を立てる際には、予め立てられた水路計画をベースに、図1,図2を使って、洗い場機能を維持できる水深や流速が確保できているかどうかチェックし、問題があれば、断面形状(幅、勾配、粗度、アプローチ等)や通水量を変更する措置をとる。

成果の活用面・留意点

洗い場以外の機能についても事例を増やして適用性を検討する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:生活・親水系の多目的機能の保全に必要な用水量及び施設形態の計画手法の開発

- 予算区分:行政対応特研「多目的水利用」

- 研究期間:平成12年度(平成9~12年)