今後の作付け意向からみた大豆生産組織の特徴と展開条件

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

大豆生産組織を今後の作付け意向別に比較すると,収量は意向による差や地域平均に対する差が縮小しているが,作付面積には意向による差が存在する。拡大したいとする組織ではブロックローテーション方式を実施する割合が高く,外部作業受託等積極的活動を行っている。今後の組織存続にとっては労働力確保が重要である。

- 担当:九州農業試験場・総合研究部・経営管理研究室(九州沖縄農業研究センター総合研究部経営管理研究室)

- 連絡先:096-242-7695

- 部会名:農業経営

- 専門:経営

- 対象:豆類

- 分類:行政

背景・ねらい

自給率向上が求められる大豆生産においては,機械化の進展や水田農業経営確立対策要件等からして地域的,組織的活動が前提となる。そこで,九州農政局が平成7年および10年に実施した大豆生産組織へのアンケート結果を基に,大豆生産組織の特徴と変化,今後の展開を可能にするための条件を明らかにする。

成果の内容・特徴

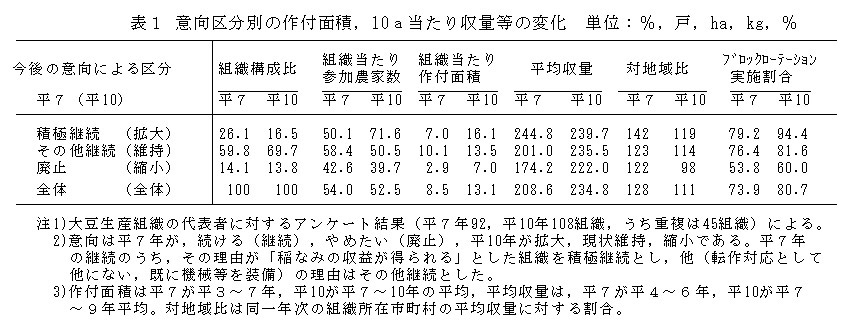

- 生産調整割合の上昇に伴って,1組織当たり平均作付面積は全体として拡大傾向にあるが,廃止(縮小)したいとする組織は他の意向の組織に比べ小さい。一方,収量水準は,意向による差や地域平均との差が縮まり,平準化の進行が認められる(表1)。

- ブロックローテーション方式を実施する組織の割合は,積極継続(拡大)したいとする組織で高く,廃止(縮小)したいとする組織では低い(表1)。

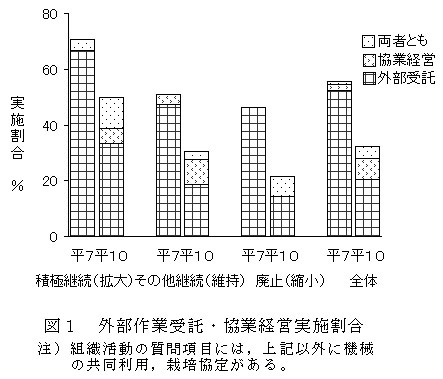

- 組織活動については,生産調整割合の上昇に伴う作付面積拡大等により,全体として外部の作業受託を行う組織が減少し,協業経営等内部充実を図る組織が増加しているが,その中で積極継続(拡大)したいとする組織では外部の作業受託に取り組む割合が高い(図1)。

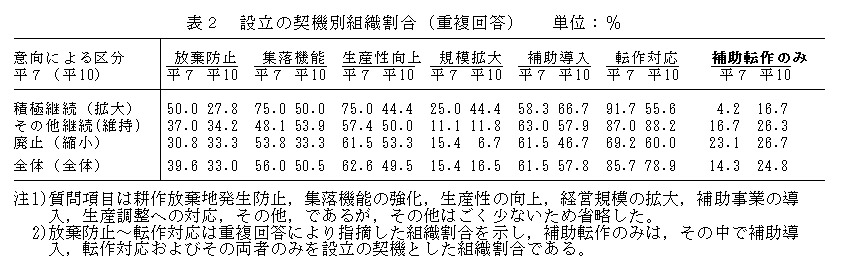

- 生産調整割合の上昇に伴い,転作対応や補助導入のみを設立の契機とする組織が増加する傾向にあるが,その割合は積極継続(拡大)したいとする組織で低く,廃止(縮小)したいとする組織で高い(表2)。

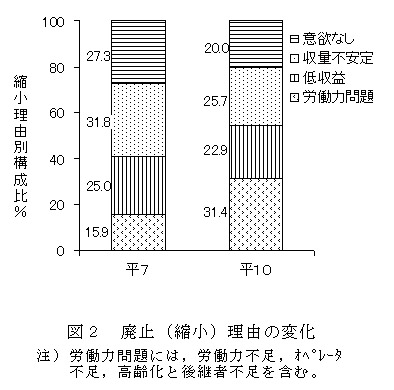

- 廃止(縮小)の理由として低収益や収量不安定よりも,労働力問題(労働力不足,オペレータ不足,高齢化と担い手不足等)の指摘が増加しており,今後の組織存続には,収量の安定・向上だけでなく労働力確保が重要である(図2)。

成果の活用面・留意点

- 大豆生産の担い手となる組織育成の際の参考資料として活用できる。

- 対象とした組織は,福岡,佐賀2県で7割前後を占める等,北部九州に偏っていることに留意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地における水田畑作物の経営類型間結合による地域営農システムの成立条件の解明

- 予算区分:転作作物

- 研究期間:平成12年度(平成11~13年)