暖地水田作経営における代かき同時土中点播直播導入の効果と経営類型間差

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

複数の水田作経営類型に水稲代かき同時土中点播直播技術を導入すると、水稲作付面積が2.1~3.5haの規模拡大が可能で、晩播適性品種の導入でさらに拡大が可能となる。また134~367万円所得増となる。野菜(なす)、肥育牛複合経営で水稲直播の有利性が小規模の段階から存在し、特に野菜複合経営では直播依存度が高い。

- 担当:九州農業試験場・総合研究部・経営管理研究室(九州沖縄農業研究センター総合研究部経営管理研究室)

- 連絡先:096-242-7695

- 部会名:農業経営、総合研究

- 専門:経営

- 対象:稲類、麦類

- 分類:行政

背景・ねらい

農業労働力の減少の下で低コスト稲麦生産を実現するためには、省力的な水稲直播等新技術を導入した作付体系の確立が必要である。そこで、九州農業試験場が開発している代かき同時土中点播直播稲作技術や晩播適性品種等(九州農業研究成果情報11、15号参照)を対象に、現地実証試験地域の主要な担い手である3類型について水田作経営類型モデルのシミュレーション分析により、当該技術導入の規模拡大効果や経営改善効果を明らかにし、水稲直播技術等の普及に資する。

成果の内容・特徴

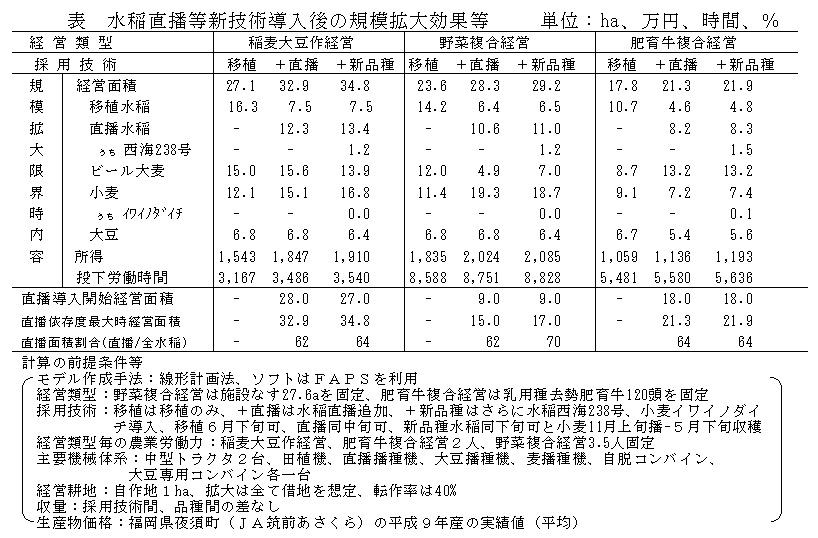

- 稲麦大豆作経営、およびこれに施設・露地なすを加えた経営(野菜複合経営)、去勢乳牛肥育を加えた経営(肥育牛複合経営)の3類型に水稲直播技術を導入すると、施設・頭数規模固定の場合、水稲作付面積は移植のみに比べ稲麦大豆作経営で3.5ha、野菜複合経営で2.8ha、肥育牛複合経営で2.1ha拡大する。農繁期(5月下旬)における作業競合回避をねらった晩播適性品種を導入すると、さらに稲麦大豆作経営で1.1ha、野菜複合経営で0.5ha、肥育牛複合経営で0.3ha拡大する(表1)。

- 水稲直播導入による所得増加は134万円(肥育牛複合経営、晩播適性品種導入)から367万円(稲麦大豆作経営、晩播適性品種導入)となる(表1)。

- 水稲直播導入開始時の経営面積は、稲麦大豆作経営(27ha)に比べ、野菜複合経営は9ha、肥育牛複合経営は18haと、小規模の段階で水稲直播導入の有利性が存在する(表1)。

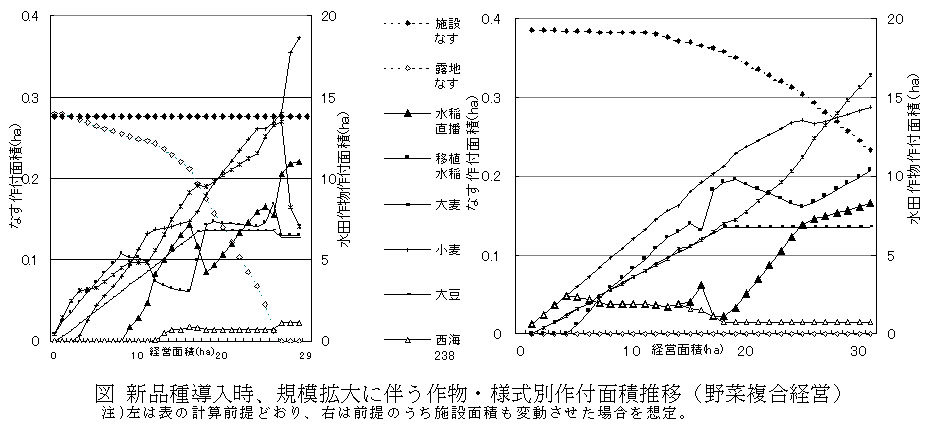

- 野菜複合経営で施設面積を変動させた場合、固定した場合よりさらに、経営面積が小さい段階から直播を採用し、特に4ha以下ではすべてが直播となるなど、直播依存度が高い。特に晩播適性水稲品種が優先して採用される(図1)。

成果の活用面・留意点

- 自治体において、水稲直播導入による担い手育成を図る際の参考資料に活用できる。

- 所得は農産物価格の変動により変化する。大麦は全量ビール麦として販売される前提。

具体的データ

その他

- 研究課題名:開発技術の経営的評価と営農モデルの策定

- 予算区分:地域総合(直播稲作型)

- 研究期間:平成12年度(平成9~13年)