サツマイモの茎に内生する窒素固定細菌

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

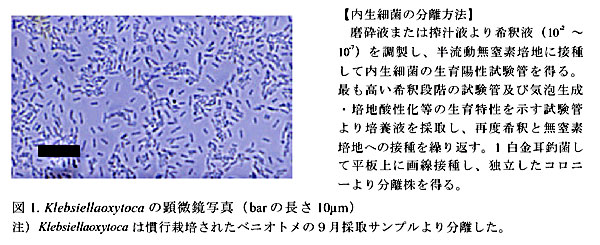

無窒素培地を用いてサツマイモの茎から内生窒素固定細菌Klebsiella oxytocaを分離し、形態的には桿菌であることや酵素活性等の生理的特徴を明らかにした。レニー培地を用いて茎切片を培養しアセチレン還元活性を測定する方法からも、サツマイモ茎中に窒素固定細菌が生息していることが確認できる。

- キーワード:内生窒素固定細菌、サツマイモ、アセチレン還元活性

- 担当:九州沖縄農研・畑作研究部・生産管理研究室、遺伝資源利用研究室

- 連絡先:0986-22-1506

- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

サツマイモは従来より窒素施肥量の少ない作物として知られており、南九州の畑作地帯で主軸作物として栽培されている。近年、15N自然存在比の測定により、サツマイモにおける空中窒素固定が示唆されており、その窒素固定能の評価が進められている。サツマイモに内生する窒素固定細菌については、ブラジルにおいていくつかの分離例(Acetobacter diazotrophicus、Klebsiella sp.)があるが、なお十分な知見は得られていない。そこで、サツマイモの茎中より窒素固定細菌を分離し、その生息を確認するとともに、その形態的及び生理的特徴を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 半流動無窒素培地を用いて、表面殺菌したサツマイモの茎(品種:ベニオトメ、コガネセンガン、シロユタカ)の磨砕液または搾汁液より11株の内生細菌を分離した。これらの分離株のアセチレン還元活性(以下ARA)を調べると2株の陽性が確認でき、そのうちの1株が16S rRNA部分配列分析によりKlebsiella oxytocaと同定された。

- 分離されたKlebsiella oxytocaは長さ1.7 ~2.9μmの桿菌である(図1)。グルコースやしょ糖を基質とする半流動培地で培養すると気泡生成し、培地を酸性化する(表1)。硝酸還元酵素、アルギニンジヒドロラーゼ、β-グルコシダーゼ、β-ガラクトシダーゼ活性は陽性、ウレアーゼ、プロテアーゼ活性は陰性を示す(表1)

- 9月に採取した茎(品種:ベニオトメ)を表面殺菌し、半流動レニー培地を用いて部位別に茎の切片を培養し、ARAを測定したところ、複数の部位よりARA陽性が確認できるとともに、生息部位の局在性が示唆された(図2)。

成果の活用面・留意点

- サツマイモ茎中にはKlebsiella oxytoca以外の内生窒素固定細菌が生息している可能性があるので、引き続き分離作業を継続する必要がある。

- 内生窒素固定細菌の生息部位を組織学的に明らかにすることにより、サツマイモの生育時期と内生窒素固定細菌の生息状況との関係など共生機作の特性を解明する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:1)南九州の畑作物に共生する微生物の分離と共生機作の解明、

2)植物体内窒素固定細菌を用いた窒素固定利用技術の開発 - 予算区分:1)経常、2)パイオニア特別研究

- 研究期間:1999~2002年度

- 研究担当者:安達克樹、持田秀之、高畑康浩、中澤芳則、中谷誠(作物研・畑作物研究部)

- 発表論文等:

1)安達ら(2000)土肥講要集46:64.

2)Adachi et al. (2000) 12th Symposium of The International Society for Tropical Root Crops(ISTRC), Tsukuba118.

3)安達ら(2002)土肥講要集48:41.