国頭マージにおける機械踏圧と全層破砕による土壌物理性の改善

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

国頭マージ土壌では機械踏圧部に全層破砕を行うと土壌硬化の解消が図られる。圃場表面高と土壌硬度との精密分析により、圃場内土壌の乾燥・湿潤程度を把握できる。全層破砕は作物根の通気環境の改善に効果がある。

- キーワード:国頭マージ、踏圧、全層破砕、表面高測量、土壌硬度、ガス拡散係数

- 担当:九州沖縄農研・畑作研究部・作業システム研究室

- 連絡先:0986-22-1506

- 区分:九州沖縄農業・農業機械・土木

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

沖縄の国頭マージと呼ばれる赤黄色土壌は、粘土含量が高く乾燥密度が高いため圧密化・硬化する性質があり、この土壌では主にサトウキビが栽培されている。省力化のため導入が進むハーベスタの踏圧等により土壌硬化が進み、サトウキビの収量や生育に対して悪影響を及ぼしていることが懸念されている。また、圃場内土壌の乾湿程度を簡易に把握する手法が現場から求められている。

これらの問題に対応するため、国頭マージ土壌の圃場においてハーベスタによる踏圧と振動式全層破砕機による破砕試験を行い、機械踏圧による土壌硬化の実態と破砕の効果を、測量から求めた圃場表面高と土壌貫入抵抗測定(表1)から求めた土壌硬度との精密分析や採取土壌分析等の手法を用いて、土壌物理性の側面から明らかにするとともに、分析手法の有用性について検討する。

成果の内容・特徴

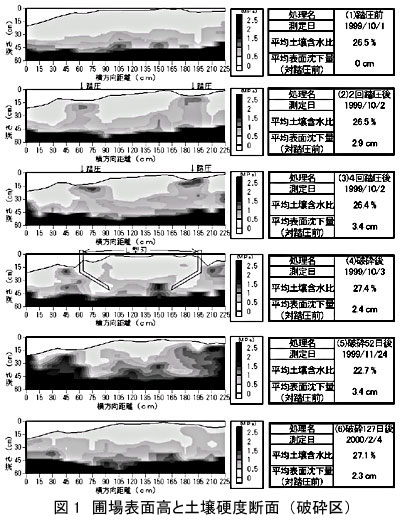

- 圃場表面沈下量は、2~4回と機械踏圧を受ける毎に増加する。土壌硬度は踏圧部分の直下で顕著に増加する(図1-(1)(2)(3))。

- 踏圧部分に全層破砕を行うと、圃場表面は平均1cm上昇し、破砕刃内側と周辺の土壌硬度が減少し、膨軟化が認められる(図1-(4))。

- 踏圧・破砕の52日後の乾燥した試験区では、平均表面沈下量は1.0cm増加し土壌硬度も全体的に増加しており、圃場内土壌の乾燥-収縮-硬化現象が見られる。また、踏圧・破砕の127日後である雨期の湿潤した試験区では、表面沈下量は-1.1cmとなり圃場表面が上昇し土壌硬度も全体的に減少し、圃場内土壌の湿潤-膨潤-硬度減少の現象が見られる。土壌の乾燥・湿潤により表面高が圃場レベルで変化することが認められる(図1-(5)(6))。以上、圃場表面高と土壌硬度とを精密分析することにより、圃場内土壌の乾燥・湿潤程度を把握できる。

- ハーベスタで4回踏圧後の深さ10cm以上の土壌の相対ガス拡散係数は0.02を下回っており、土壌通気不良により根の生育阻害が起きる可能性がある。破砕後は相対ガス拡散係数は0.02より高い値に改善され、全層破砕は、作物根の通気環境の改善にも効果がある(図2)。

成果の活用面・留意点

- 圃場表面高の経時変化から土壌浸食量を算出する場合、測定時の土壌の乾燥・湿潤に由来する表面高の変化量を考慮する必要が示唆される。

- 圃場表面高の経時変化を精密に測定するためには、測定期間中に攪乱しない定点を選定する必要がある。

- 圃場表面高の測量には自動補正機能の付いた機器が必要であり、表面高測定時の機械誤差は1mm以内が望ましい。計測定点の追認が容易であればオートレベル、不確定の場合はXYZ座標値が出力できるトータルステーションの使用が望ましい。

具体的データ

その他

- 研究課題名:土壌破砕耕による土壌膨軟化技術

- 予算区分:地域総合「亜熱帯」

- 研究期間:1998~2001年度

- 研究担当者:渡辺輝夫、深澤秀夫、菅原晃美

- 発表論文等:1)渡辺ら (2001) 九州農業研究 63:150.

2)渡辺ら (2001) 九州農業研究 63:142.