大豆生産組合における播種行動の規制要因と行動改善による効果

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

暖地の転作大豆における大豆生産組合が受託する播種方式は、播き直し費用負担等の懸念から適期播種を逃し、減収する場合がある。単収を高位安定化させる改善方策の一つとして、土壌水分の計測値と、当日の気象予報に基づく積極的な播種行動を提案でき、試算から単収安定化と被害額の減少につながる可能性が高い。

- キーワード:ダイズ、単収安定、梅雨、適期播種、土壌水分

- 担当:九州沖縄農研・総合研究部・経営管理研究室

- 連絡先:電話096-242-7695、電子メールsasa@affrc.go.jp

- 区分:九州沖縄農業・農業経営、共通基盤・総合研究

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

九州北部の転作水田大豆作は播種適期が梅雨と重なり、播種適期を過ぎると単収減に直結するという問題がある。また、播種直後の高すぎる土壌水分は出芽率低下を招き、単収減となるか、播き直しを行う必要がある。生産者個人と異なり、大面積を対象に播種作業を行う大豆生産組合にとって、播き直しは組合の負担増となるため、降雨や土壌水分の状態に敏感となり、播種時期が遅れ、逆に低単収を招く場合がある。そこで、中粗粒灰色低地土における福岡県のある大豆生産組合の播種行動から慣行の規制要因を解明し、土壌水分の解析と試算から単収の高位安定化等をもたらす可能性の高い行動を提案する。

成果の内容・特徴

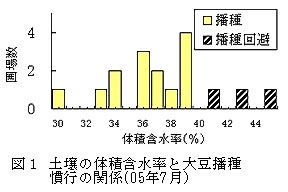

- 慣行の播種行動からその規制要因を整理すると、土壌水分(体積含水率、以下略)が概ね39%以下(図1)、かつ翌日まで降雨の予報がないことである。03∼05年の播種適期(7/11∼23)における播種可能日をこの条件で試算すると、03年は0日、04年は9日、05年は6日である。実際に現地でも03年には適期播種を行えていない。

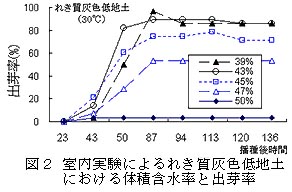

- 室内試験から体積含水率43%までは39%の場合と同様に出芽率が80%以上(図2)と高い。また、03年に現地圃場を41%の時点にて実際に播種すると良好な出芽が得られ、最終的に単収が232kg/10aである。従って、播種上限を41%まで高めても問題はない。

- 03∼05年の現地圃場の土壌水分と気象予報から、「慣行」と「攻め」の播種行動を表1の ように設定する。その結果、天候不順年(03年)において「慣行」に比べ「攻め」は34kg/10a増(196→230kg/10a)が期待され、年次変 動幅を減少させ単収安定化に貢献し、各組合員の被害額(単収減による損失+播き直しの個人負担部分)を各年約7,000、0、2,600円/10a減少さ せる(表2)。なお、00∼02年現地の播種日を水収支の公式による土壌水分の推測値から試算すると、「慣行」の被害額は「攻め」より大きくなり(表なし)、過去6年間でも、「慣行」は「攻め」より優位性を持たない。

- 試算では03年に24haを播種する調査対象の大豆生産組合において、組合は播き直し費用の23万円を負担するが、 各組合員の総被害額は169万円減少する。播き直しに要する組合負担の費用を組合員負担とすると、1000円弱/10a程度の負担が増えるものの、各組合 員へ約6,000円/10aがもたらされる。

成果の活用面・留意点

- 暖地における水田転作大豆の収量安定化のための知見として活用できる。

- 体積含水率は約30万円のTDR水分計にて測定でき、大豆生産組合の活用を推奨する。

- 図1は誤差1%以内のTDR水分計を用い、一圃場あたり12回データを取る平均値である。

- 図2の試験は中粗粒よりも高水分時の播種が難しいれき質灰色低地土において実施している。その際クラストを作らないように調整している結果である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地密植栽培における大豆の発芽・苗立ち安定化技術の開発-開発技術の経営的評価と営農モデルの策定-

- 課題ID:07-01-05-*-24-05

- 予算区分:ブラニチ2系(九州大豆300A)

- 研究期間:2002∼2005年度

- 研究担当者:笹原和哉、久保田哲史、大場和彦、草佳那子(中央農研)