倒伏はムギの赤かび病かび毒汚染リスクを高める

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

赤かび病菌が感染したムギでは、倒伏により、本菌が産生するかび毒であるデオキシニバレノールおよびニバレノールの子実汚染濃度が高くなる。

- キーワード:ムギ、マイコトキシン、デオキシニバレノール、ニバレノール

- 担当:九州沖縄農研・地域基盤研究部・上席研究官

- 連絡先:電話096-242-7728、電子メールntakashi@affrc.go.jp

- 区分:九州沖縄農業・病害虫

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

食品の安全性を確保するために導入が進められている食品安全 GAP (Good Agricultural Practice: 適正農業規範)では、ムギ類においてデオキシニバレノール(DON)やニバレノール(NIV)等のかび毒を最も重要な危害要因としている。GAP策定・普及マニュアル(初版)ではムギ類の生産工程の中で生育診断に基づく栽培管理による倒伏防止はリスク管理手法の一つとして上げられているが、倒伏によりかび毒が増加することを疫学的に証明した研究事例はない。このため、GAPの根拠となる基礎データが求められている。

成果の内容・特徴

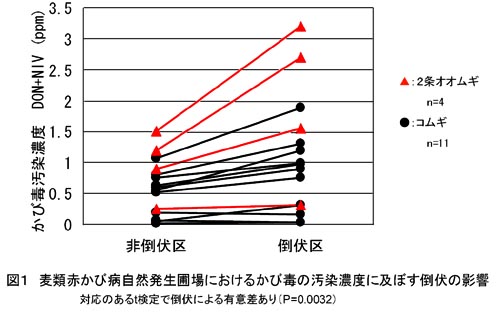

- 2002-2005年にかけて、同一圃場内で倒伏部分と非倒伏部分から収穫したムギ(玄麦子実)を全国から収集し、かび毒濃度をELISA法により比較した結果では倒伏部分の汚染濃度が有意に高い(図1)。

- 非倒伏区の汚染濃度が高い程、対応する倒伏区の汚染濃度の増加量が大きくなる傾向にある(図1)。

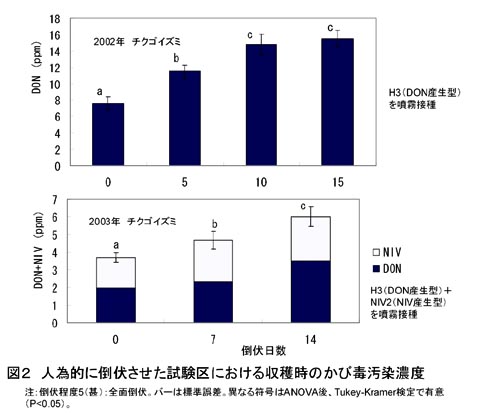

- 赤かび病菌の特定の菌株を均一に接種した圃場で人為的に倒伏させる試験を行い、収穫時の毒素汚染濃度と倒伏期間の関係を調べた結果では、収穫前7∼5 日間の短期間の倒伏でもDON+NIV の値が30%程度増加した事例が複数認められる(図2)。

成果の活用面・留意点

- かび毒汚染リスクを低減するために、生産者に以下の指導を行う際の基礎データとして活用できる。

・生育診断に基づく栽培管理(適切な追肥、土入れ等)による倒伏防止が重要である。

・倒伏したムギに対して刈り分け等の対策を取るべきである。特に、赤かび病の発生が見られた圃場で倒伏した場合はかび毒汚染リスクが高い。 - 図1の調査方法は、倒伏の影響の幅を生産現場のかび毒汚染実態から把握できる利点があるが、倒伏の原因や倒伏期間、赤かび病菌の感染程度等が一定でないことに留意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:赤かび病菌の個体群動態の解明に基づくかび毒汚染低減のための生産管理手法の開発

- 課題ID:07-08-01-04-34-05

- 予算区分:食品総合

- 研究期間:2003∼2005年度

- 研究担当者:中島 隆、冨村健太(現:酒類総研)、吉田めぐみ