湿度の急変による葉ネギの葉先枯れ症の発生と葉面ワックス量

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

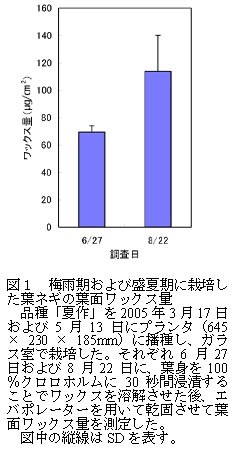

葉ネギの栽培期間中に高湿度から低湿度へと急変すると、梅雨期では葉先枯れ症の発生が助長されるが、盛夏期には助長されない。梅雨期の葉ネギの葉面ワックス量は盛夏期に比べて少ない。蒸散抑制剤処理により葉面ワックス量を増やした場合も葉先枯れ症の発生は少ない。

- キーワード:葉ネギ、葉先枯れ症、葉面ワックス

- 担当:九州沖縄農研・野菜花き研究部・耐暑性野菜生産研究室

- 連絡先:電話0942-43-8376、電子メールkdan@affrc.go.jp

- 区分:九州沖縄農業・野菜花き、野菜茶業・野菜栽培生理

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

葉ネギの栽培では、葉先枯れ症の発生が問題となっている。葉先枯れ症は水耕および土耕栽培ともに春から秋まで発生し、梅雨明け頃に最も多く発生する。特に曇雨天が続いた後の晴天時に発生が顕著である。このことから湿度の急激な変化が葉先枯れ症の発生を助長していると考えられるため、葉先枯れ症の発生と湿度条件の変化および葉面ワックス量の関係を明らかにする。

成果の内容・特徴

- ガラス室で栽培した葉ネギを高湿度条件下に4日間置き、再び低湿度のガラス室に戻すことで湿度を急変させると、7月 上旬の梅雨期に栽培した葉ネギでは葉先枯れ症の発生が助長される。しかし、8月上旬の盛夏期に栽培した葉ネギでは湿度を急変させても葉先枯れ症の発生は助長されない(表1)。

- 梅雨期の6月に栽培した葉ネギの葉面ワックス量は、盛夏期の8月に栽培したものより少ない(図1)。

- 遮光・ミスト散水条件下で栽培した葉ネギに蒸散抑制剤(パラフィン水和剤およびワックス剤)を処理すると、乾燥条件のガラス室に移した場合、無処理のものに比べ葉先枯れ症の発生は少なくなる(表2)。

成果の活用面・留意点

- 葉先枯れ症の発生軽減を目的とした栽培技術の確立に有効な知見として活用できる。

- パラフィン水和剤およびワックス剤はネギに対して使用が認められていないため、実際栽培では葉先枯れ症対策に利用することはできない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:九条’系等葉ネギの耐暑性関連要素の解明と夏季安定生産技術の開発

- 課題ID:07-05-02-*-12-05

- 予算区分:ブラニチ6系

- 研究期間:2003∼2005年度

- 研究担当者:壇 和弘、大和陽一