堆肥中に存在する高温性アンモニア酸化細菌の検出に向けた新規培地

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

活性汚泥培地を改良した硝化細菌計数培地、および堆肥組成に類似した硝化細菌計数培地を用いることにより、堆肥一次発酵過程での高温性(50℃)アンモニア酸化細菌を検出することが可能となる。

- キーワード:家畜ふん尿、堆肥、高温性、アンモニア酸化細菌、培地組成

- 担当:実施機関名・九州沖縄農研・環境資源研究部・土壌微生物研究室

- 連絡先:電話096-242-7765、電子メールcshimaya@affrc.go.jp

- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

家畜ふん尿の堆肥化過程において、苦情率の最も高いのがアンモニアなどの悪臭である。堆肥化過程では高温(50∼70℃)の状態が 続くため、アンモニアの低減には高温性アンモニア酸化細菌(アンモニアを亜硝酸へ酸化する細菌)の利用が有効であるが、その菌の堆肥中における動態解明や 利用に関する研究報告はない。そこで、堆肥中の高温性アンモニア酸化細菌の生育に適した新規培地を開発し、一次発酵過程での検出を可能にする。

成果の内容・特徴

- 活性汚泥培地を改良した硝化細菌培養培地(新培地A)を表1に示す。この計数培地は、ペプトン0.6g、肉エキス0g、炭酸水素ナトリウム7.5gに改変して作製する。

- 堆肥組成に類似した硝化細菌培養培地(新培地B)を表1に示す。この計数培地は、新培地Bと同様に作製する。

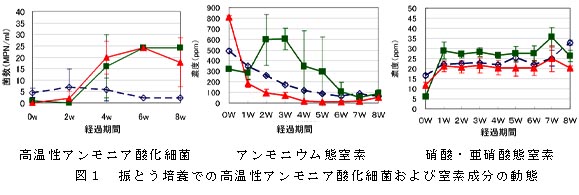

- アンモニア酸化細菌培養培地(標準培地)および新培地A・Bそれぞれ150mlに出来上がり堆肥を1g添加し、50℃で振とう培養を行い、アンモニア酸化細菌の動態を調べると、新培地A・Bでは、1%水準で有意に増加し、標準培地と大きな差が見られる(図1)。

- 培養液中におけるアンモニウム態窒素の減少および硝酸・亜硝酸態窒素の有意な増加から、新培地A・Bでも硝化反応が起こっていることが確認できる(図1)。

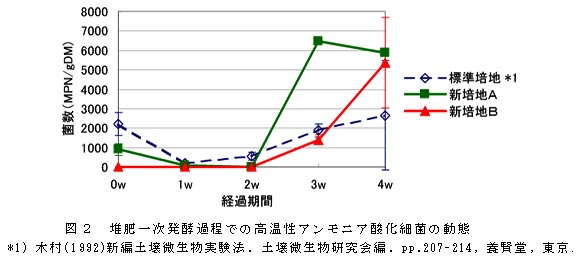

- 堆肥一次発酵過程での高温性アンモニア酸化細菌の動態を50℃で調べた結果、標準培地では有意な増加はみられないが、新培地A・Bを用いた計数では、堆肥化が進むにつれて高温性アンモニア酸化細菌は1%水準で有意に増加する(図2)。したがって、新培地A・Bを用いれば、堆肥化過程の高温性アンモニア酸化細菌の検出が可能となる。

成果の活用面・留意点

- 堆肥一次発酵過程での高温性アンモニア酸化細菌の動態をモニタリングするときに活用できる。

- 高温性アンモニア酸化細菌の分離や堆肥化過程における悪臭発生防止への利用が期待できる。

- 新培地AおよびBでは、独立栄養性アンモニア酸化細菌だけでなく、従属栄養性アンモニア酸化細菌も含まれていることに留意する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:堆肥中の高温性硝化細菌の探索と特性の解明

- 課題ID:07-01-07-*-14-05

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2003∼2005年度

- 研究担当者:嶋谷智佳子、橋本知義