温暖化による水田域の水資源賦存量の変化予測

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

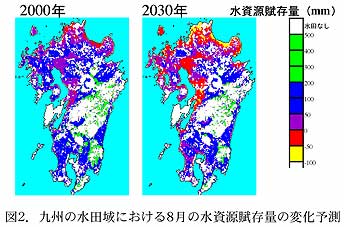

気象データから水稲の生育と水田の蒸発散量を同時に予測する手法を開発した。同手法と温暖化シナリオA2を用いた結果、九州地域の水田域における2030年8月の水資源賦存量は、2000年現在よりも全体的に減少すると予測される。

- キーワード:水田、蒸発散、温暖化

- 担当:九州沖縄農研・環境資源研究部・気象特性研究室

- 連絡先:電話096-242-7766、 電子メールmaruyama@affrc.go.jp

- 区分:九州沖縄農業・生産環境(農業気象)、共通基盤・農業気象

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

国内の農業用水の90%以上は水田用水であり、将来の気候変動によって水田の水需要がどのように変化するのか把握することは、今後 の適切な水利用計画を策定する上で重要な課題である。適切な水田用水量の決定には様々な社会的要因を考慮する必要があるが、水稲の生育や蒸発散量などの自 然的要因は各種モデルの発達により、気象データから予測することが可能となりつつある。本研究では、自然条件から決定される水田域の水資源賦存量(降水量 から蒸発散量を差し引いた値:各地点での潜在的な余剰水量)について、 温暖化シナリオとモデルを用いて将来変化を予測する。

成果の内容・特徴

- 気象データから作物生育モデル(DVRモデルおよびLAI生長モデル)によって水稲の葉面積指数を推定し、さらに水田の熱収支モデル(2層モデル)と組み合わせることによって、水田蒸発散量を気象データから予測する手法を開発した。(図1)

- 同手法とIPCCの温暖化シナリオA2(多元化社会シナリオ)におけるCCSRによる予測データを用いて、水田域に おける水資源賦存量の将来変化を予測することができる。降水量を現在と同じと仮定した場合、2030年の九州地域における8月の水資源賦存量は、2000 年現在よりも平均で約50mm減少し、マイナスとなる(水資源が不足する)地域が増加すると予測される。(図2)

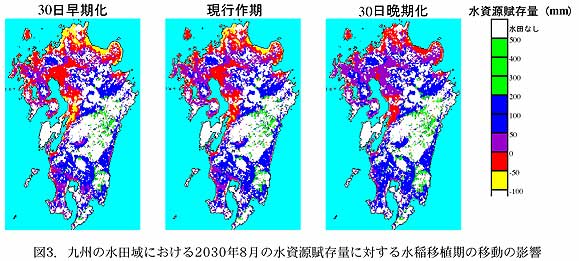

- 同様に、水稲移植期の移動による水資源賦存量の変化も予測することができる。全ての地域で移植期を現在より30日早 めると、2030年の8月における水稲からの蒸散量が増えるため、水資源賦存量がマイナスの地域はさらに増加する。逆に移植期を30日遅くするとマイナス の地域の増加は抑えられると予測される。(図3)

成果の活用面・留意点

- 将来の水利用計画や栽培暦を策定する上での基礎的資料となる。

- 温暖化シナリオと予測値は不確実性を含んでおり、本結果は降水量を現在と同じと仮定した場合の結果である。モデルではCO2濃度の直接的影響を考慮していないが,実際にはCO2濃度上昇により蒸散量が本結果よりも若干減少することが予想される。

具体的データ

その他

- 研究課題名:気候変動にともなう水田域の水需要変化の把握

- 課題ID:07-06-03-01-11-05

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2004∼2005年度

- 研究担当者:丸山篤志、大場和彦

- 発表論文等:丸山ら(2005)農業気象 60:857∼860