フタテンチビヨコバイの加害密度・時間・部位とワラビー萎縮症との関係

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

ワラビー萎縮症はフタテンチビヨコバイの加害密度、加害時間の増加につれて発症程度が激しくなる。本症状の特徴である葉脈隆起は植物のどの部位の加害によっても、それ以降に展開する新葉でみられる。虫を除去すると症状は進行しない。

- キーワード:フタテンチビヨコバイ、飼料用トウモロコシ、ワラビー萎縮症

- 担当:九州沖縄農研・難防除害虫研究チーム

- 連絡先:電話096-242-7731、電子メールmtkr@affrc.go.jp

- 区分:九州沖縄農業・病害虫

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

ワラビー萎縮症はフタテンチビヨコバイの吸汁加害によってトウモロコシなどのイネ科植物に起こる症状で、葉脈がこぶ状に隆起して葉の成長が著しく抑制される。本症状による被害は九州中部の飼料用夏播きトウモロコシで発生し、その発生地域は2001年以降拡大傾向にある。本症状はフタテンチビヨコバイの吸汁行動の際に植物体内に注入されるなんらかの化学物質によって誘起されると考えられているが、詳しい発症メカニズムは不明である。発症メカニズムを解明し、要防除水準を策定するためには、加害量と被害との関係について明らかにする必要がある。そこで、フタテンチビヨコバイの加害密度、時間、および吸汁部位を変化させた場合のワラビー萎縮症発症の程度を明らかにする。

成果の内容・特徴

- トウモロコシ幼苗(3葉期)にフタテンチビヨコバイ成虫を密度を変えて放飼すると、加害密度が高いほど病徴スコアが増加し、草丈伸長量が抑制される(図1)。

- 本症状はフタテンチビヨコバイの雌雄いずれの加害でも発症する(データ略)。

- 本症状はフタテンチビヨコバイの3時間以上の加害で発症し、加害時間が長いほど発症スコアが増加し、草丈伸張量が抑制される(図2)。このことから、本症状は加害の際に植物体に注入されるなんらかの物質によって量依存的に起こると考えられる。

- トウモロコシ幼苗の第2葉または第3葉のみにフタテンチビヨコバイ成虫を加害させても、葉脈隆起は株全体に加害させた場合と同様に、加害以降に展開する新葉(第4葉以降)でみられる(表1)。また、加害した葉にはみられない。

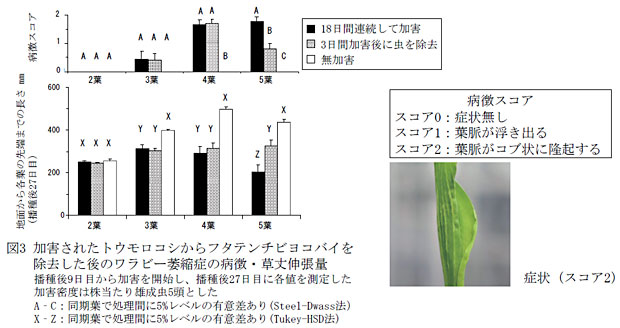

- トウモロコシ幼苗にフタテンチビヨコバイを3日間加害させた後に除去すると、第4葉では症状が発症するが第5葉では発症程度が軽減する。一方、加害させ続けると新規の展開葉(4、5葉)すべてに症状が発症する。(図3)。このことから、本症状の特徴である葉脈隆起は、吸汁時に植物体に注入されるなんらかの物質が次に展開する葉の成長点に作用して起こると考えられる。

成果の活用面・留意点

- ワラビー萎縮症の発症メカニズム解明のための基礎的知見となる。

- 飼料トウモロコシにおけるフタテンチビヨコバイの要防除水準を策定する際の基礎的資料となる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地における長距離移動性、新規発生等難防除害虫の発生メカニズムの解明と総合防除技術の開発

- 課題ID:214-h

- 予算区分:基盤、えさプロ、交付金

- 研究期間:2005~2006年度

- 研究担当者:松倉啓一郎、松村正哉、徳田 誠(産総研)