トラクタ直装型サトイモ用培土機

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

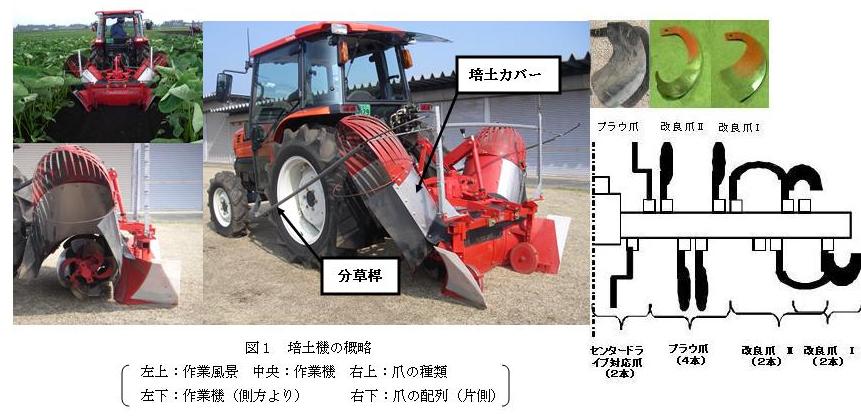

本機は22kW級のトラクタに装着しサトイモのウネ間を走行しながら培土作業を行う。3種類のロータリ爪の組み合わせと面積を広げた半円筒形の培土カバーと茎をウネ中央に傾ける分草桿により2回の培土でウネ中央部でも15cmの培土が可能である。

- キーワード:管理作業、培土機、トラクタ直装型、サトイモ、野菜

- 担当:九州沖縄農研・九州畑輪作研究チーム

- 連絡先:電話0986-24-4277

- 区分:九州沖縄農業・畑作、共通基盤・作業技術

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

慣行のサトイモ栽培(1ウネ1条植え、ウネ間110cm、ウネ幅45cm、株間40cm)の追肥・培土作業はサトイモに囲まれな

がら6月下旬と8月中旬に行われる。しかし、高温多湿の条件下での歩行用管理機による作業となるため省略されることが多い。品質や反収維持のためには培土

作業は必要であり作業の快適化が望まれる。また、産地維持のための規模拡大を考えると作業の効率化も必要である。

本機は、宮崎県で行われているウネ裾間に乗用トラクタを走行させ培土作業を行う新栽培様式に対応し6月下旬(培土高さ5cm)と8月中旬(培土高さ10cm)の2回の培土作業への導入を目指したものである。

成果の内容・特徴

- 本機は22kW(30PS)級のトラクタへの装着を想定し新栽培様式(平ウネ、ウネ間240cm、ウネ幅90cm、1ウネ2 条植え)に導入する。機体の大きさは全長1100mm、全幅1900mm、全高1100mmで、ロータリはセンタードライブ方式で耕幅は1100mmであ る(図1、表1)。

- 培土カバーは長さ920mm、直径500mmの半円筒形である。また、培土カバーの傾きは地上に対して50,60,70度の3段階に調整することができる。(図1)

- ロータリ爪の配列は左右外側よりなた爪の直刀部からわん曲部にかけて幅を広げた改良爪I(左右各2本)、なた爪を長くした改良爪II(同2本)、プラウ爪(同4本)とする(図1、表1)。

- 分草桿はサトイモを培土機等から保護するために用いる。分草桿により茎がウネ中央部に傾くため土はウネ中央まで届きやすくなる。

- 培土の高さは5~15cmの範囲で調整することができ、土壌含水比が50%でも培土高さ10cmは可能である (図2)。

- 1回目培土の耕深は10cm、2回目の耕深は15cmに設定することでウネ中央部で合計で15cmの培土高さを得る(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本機は大規模栽培におけるサトイモ培土作業に利用できる。

- トラクタ前方に施肥機を装着することで追肥、培土の同時作業が可能である。

- 輪距+タイヤ幅がウネ裾間(150cm)より狭いトラクタを使用する。

- 本データは九州沖縄農研(都城研究拠点)畑圃場(厚層腐植質黒ボク土都城統)で得られたものである。

具体的データ

その他

- 研究課題名:九州地域における畑地高度利用のための畑輪作システムの開発

- 課題ID:211-k

- 予算区分:受託、交付金

- 研究期間:2005-2007年度

- 研究担当者:杉本光穗、深見公一郎、今園支和、甲斐宏一(宮崎県総農試畑作園芸支場)、本部篤史(宮崎県総農試畑作園芸支場)