九州沖縄地域のキク圃場にはクマモトネグサレセンチュウが優占する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

九州沖縄地域のキク圃場には3種のネグサレセンチュウが広く分布し、そのうちクマモトネグサレセンチュウの検出頻度が最も高い。また、ネグサレセンチュウ発生圃場の1/3以上において2種以上が混発している。

- キーワード:キク、ネグサレセンチュウ

- 担当:九州沖縄農研・難防除害虫研究チーム

- 代表連絡先:電話096-242-7734

- 区分:九州沖縄農業・病害虫

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

九州沖縄地域のキク圃場では、従来キク害虫として知られているキタネグサレセンチュウに加え、一部でクマモトネグサレセンチュウ、ニセミナミネグサレセンチュウの発生が確認されている。しかし、初発地以外での調査例は少なく、3種の分布や発生実態については明らかでない。これら3種は寄主範囲や発育温度特性が異なることが明らかになりつつあり、輪作等の耕種的防除法を検討する上では発生種を把握することが重要となる。そこで、九州沖縄地域のキク圃場におけるネグサレセンチュウ相を明らかにし、防除対策の参考に資する。

成果の内容・特徴

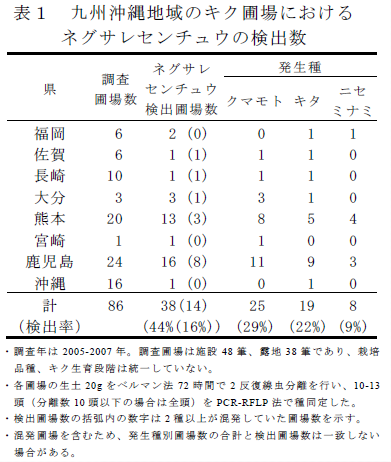

- 調査したキク圃場の44%はネグサレセンチュウ発生圃場である(表1)。

- 検出頻度が最も高いのはクマモトネグサレセンチュウ(検出圃場率29%)であり、次いでキタネグサレセンチュウ(同22%)、ニセミナミネグサレセンチュウ(同9%)である(表1)。

- ネグサレセンチュウ発生圃場(38圃場)の1/3以上(14圃場)において、2種以上のネグサレセンチュウが混発している(表1)。

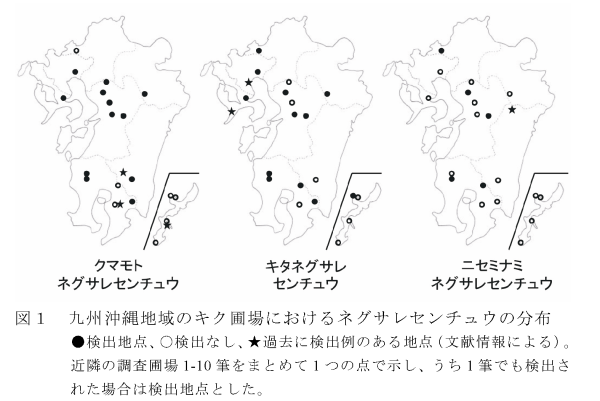

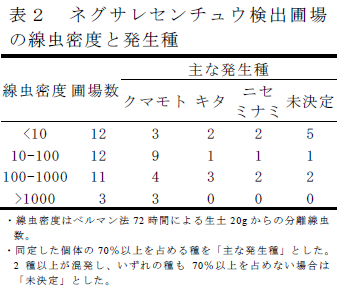

- クマモトネグサレセンチュウ、キタネグサレセンチュウは九州沖縄全域に、ニセミナミネグサレセンチュウは九州に広く分布し(図1)、いずれの種でもベルマン法分離で土壌20gあたり100頭以上の高密度汚染圃場が見られる(表2)。

成果の活用面・留意点

- ネグサレセンチュウ発生圃場では混発が多い点に注意が必要である。キタネグサレセンチュウ、クマモトネグサレセンチュウに共通して効果のある線虫対抗植物については杉村・川崎(2008)の報告がある。

- 調査年は2005~2007年であり、被害の有無については調査していない。調査時のキク生育段階を統一していないため、表2のデータには生育後期に線虫密度がより高まる可能性のある圃場が含まれる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地における長距離移動性、新規発生等難防除害虫の発生メカニズムの解明と総合防除技術の開発

- 中課題整理番号:214h

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2005~2009年度

- 研究担当者:上杉謙太、岩堀英晶、立石靖

- 発表論文等:Uesugi K. et al. (2009) Nematological Research 39(1):17-22.