有害線虫総合防除技術マニュアル

要約

有害線虫の検出法、同定法、主要種の特徴、防除法について最新の成果を含めてとりまとめ、自治体の農業研究・調査・普及機関等が地域の有害線虫防除に取り組む際に対策方針決定に役だつ情報を提供するマニュアルである。

- キーワード:有害線虫、検出、同定、生理生態、防除

- 担当:九州沖縄農研・難防除害虫研究チーム

- 代表連絡先:電話096-242-7734

- 区分:九州沖縄農業・病害虫

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

現在、有害線虫の防除は主に殺線虫剤に依存している。しかも、殺線虫剤は線虫発生実態を把握せずに過剰施用される傾向があり、環境への負荷が懸念される。このため、発生実態の把握に基づき、より環境に負担の少ない線虫防除法を選択する必要がある。しかし、県などの自治体の農業研究・調査・普及機関等の線虫問題担当者が有害線虫の防除対策策定の参考にできる情報源は散在しており、便利に活用できる資料はほとんどない。そこで、九州沖縄地域における有害線虫の最新の知見を踏まえ、検出法、同定法、主要種の特徴、防除法を一括掲載し、さらに読みやすく実用性が高い解説資料を作成する。

成果の内容・特徴

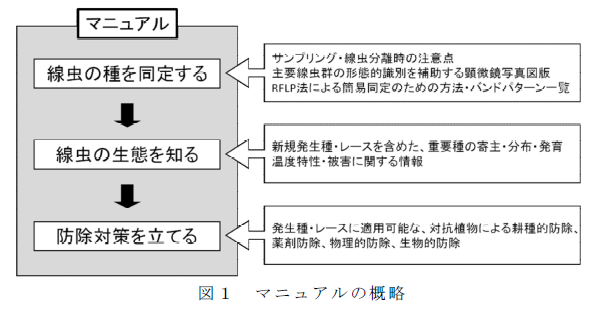

- 九州沖縄地域の主要有害線虫類の同定法から生態、防除法を一貫してとりまとめたマニュアルである(図1)。

- 土壌線虫の分離・密度調査法、九州沖縄地域に生息する主要有害線虫(ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウなど)の種の同定法をPCR-RFLP法によるDNA診断法に絞って説明している。

- 初心者にも分かりやすいように、作物の線虫被害や線虫の形の特徴の図説を加え、平易に解説している。

- 主要有害線虫による被害、分布、寄主植物(検出例および接種試験結果)、生態(生活史および発育零点)の最新情報を紹介している。特に、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウについては、近年の種の再検討が行われており、これに対応している。

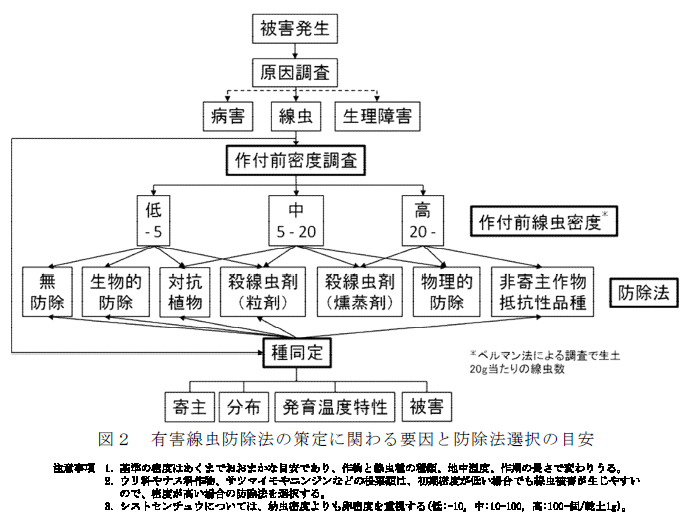

- 線虫の防除法の種類と得失を解説し、作付前線虫密度調査と加害線虫種同定の重要性、および線虫密度に応じた防除法の選択の目安を示している(図2)。

成果の活用面・留意点

- 自治体の農業研究・調査・普及機関等が地域の有害線虫防除に取り組む際に対策方針決定に役立てることができる。

- 本マニュアルは難防除害虫研究チームのホームページに公開し、随時アップデートする予定である。

- 作付前線虫密度の基準はおおよその目安であり、線虫と作物の種類、作期の長さ、土壌や気象等、様々な条件によって変わりうる。

具体的データ

(岩堀英晶、上杉謙太)

その他

- 研究課題名:暖地における長距離移動性、新規発生等難防除害虫の発生メカニズムの解明と総合防除技術の開発

- 中課題整理番号:214h

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2010 年度

- 研究担当者:岩堀英晶、上杉謙太、立石靖