農商工連携の変遷に関するネットワーク分析

要約

農商工連携の取組みについて時系列でネットワーク分析を行う。ネットワーク構造の可視化により主体間のつながりの強弱を明らかにでき、数値化により主体間の情報の共有のしやすさと各主体の競争優位性を評価できる。

- キーワード:農商工連携、地域ブランド化、可視化、ネットワーク分析

- 担当:九州沖縄研・異業種連携研究チーム

- 代表連絡先:電話096-242-7696

- 区分:九州沖縄農業・フードシステム、共通基盤・経営

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

農商工連携の取組みでは、複数の主体が有機的につながり、ネットワークを形成している。その取組みを発展させるためには、ネットワーク全体、主体間の関係性、個々の主体の競争優位性を計測する必要があるが、従来の手法では定性的な分析で終わっているケースが多い。そこでネットワーク分析を援用し農商工連携の解析手法を開発するとともに、農商工連携により地域ブランド化を成功させた事例に適用してその有効性を検討する。

成果の内容・特徴

- 阿蘇たかな漬の地域団体商標取得を通じた地域ブランド化を事例とし、地域ブランド化前、地域団体商標申請中、地域ブランド管理の各段階について時系列で整理する。事例では、農商工連携による地域ブランド化の結果、生産者価格の向上(20%増)、製品価格の向上(10%増)、売上増(30~40%)を達成した。

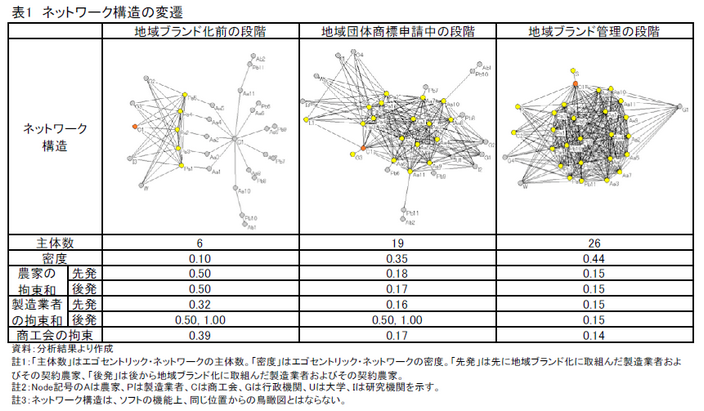

- ネットワーク構造を頂点(Node)と紐帯(Edge)で可視化すると、強いつながりのある主体同士は短い紐帯で結ばれる。地域ブランド化前は各主体が弱いつながりで結ばれ、ネットワークは粗である部分が目立つが、地域団体商標申請中の段階、地域ブランド管理の段階では短い紐帯で結ばれた強いつながりへと変化している(表1)。

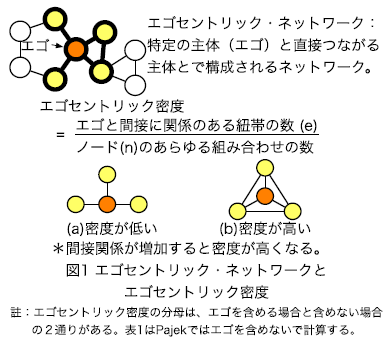

- エゴセントリック密度は、特定の主体(エゴ:事例ではコーディネーターであるC1)を中心としたネットワーク内での情報の共有の指標として用いることができる(図1)。一般的にエゴセントリック・ネットワークを構成する主体数が増加すると情報の共有が困難になるが、事例では地域ブランド化が伸展するに伴い密度が増加している。これは、より多くの主体が地域ブランド化のために連携しながらも情報の共有が図られていたため、C1を中心とした情報の共有が容易になったことを示している。

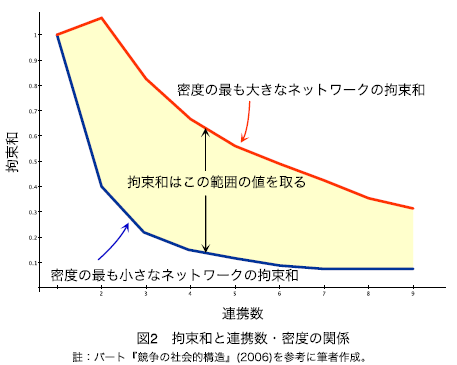

- 拘束和は、各主体の競争優位性を評価する手法であり、ネットワーク内において拘束和が小さいほど競争力を発揮しやすいとされている(図2)。事例では、地域ブランド化が伸展するに伴い、各主体の拘束和が小さくなっている。ブランド管理の段階では、業種、先発・後発の違いの別なく関連主体すべてが競争優位性を高めウィンウィンの関係を構築し、価格と売上の向上を実現していると判断される。

成果の活用面・留意点

- 農商工連携について、ネットワーク構造・主体間の関係性・個々の主体の競争優位性を、可視化・数値化して分析することができる。

- エゴセントリック・ネットワークについては『ネットワーク分析』(安田1997)、拘束和については『競争の社会的構造』(バート2006)を参照。

- 可視化および分析にはネットワーク分析用ソフトPajek(リュブリアナ大学開発・無償)を使用した。分析用ソフトとしては、他にR、UCINET、Structure等が用いられる。

具体的データ

(大西千絵)

その他

- 研究課題名:地域の条件を活かした水田・畑輪作を主体とする農業経営の発展方式の解明

- 中課題整理番号: 211a.5

- 予算区分: 基盤

- 研究期間:2009?2010 年度

- 研究担当者: 大西千絵

- 発表論文等:大西(2010)フードシステム研究、17(3):198-203