ヒメトビウンカの共生細菌スピロプラズマはオス幼虫を殺して性比をメスに偏らせる

要約

ヒメトビウンカには共生細菌スピロプラズマが感染している。このスピロプラズマは感染したメスが産んだ仔のなかで老齢幼虫期にオスを殺し、仔の性比をメスに偏らせる。

- キーワード:性比偏向、Spiroplasma、Laodelphax striatellus、オス殺し

- 担当:気候変動対応・暖地病害虫管理

- 代表連絡先:q_info@ml.affrc.go.jp、Fax:096-242-7769、Tel:096-242-7682

- 研究所名:九州沖縄農業研究センター・生産環境研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

ヒメトビウンカはイネ縞葉枯病などのウイルスを媒介する水稲の重要害虫である。近年、東アジア一帯でイネ縞葉枯病の多発や薬剤感受性の低下などが問題となっており、様々な地域のヒメトビウンカ個体群を調査していたところ、台湾の南東部(台東)で著しくメスに偏った個体群を発見した。ヒメトビウンカには細胞質不和合をもたらす共生細菌(ウォルバキア)が日本の個体群に感染していることが知られているが、性比を偏らせるものについてはこれまで知られていない。そこでヒメトビウンカにみられるメスに偏った性比が共生細菌によるものなのかを検証し、その操作機構について明らかする。共生細菌による性比操作が明らかになれば、共生細菌による寄主の相互作用をヒメトビウンカの個体群管理に応用するうえで重要な情報となる。

成果の内容・特徴

- 共生細菌スピロプラズマがヒメトビウンカに感染している。

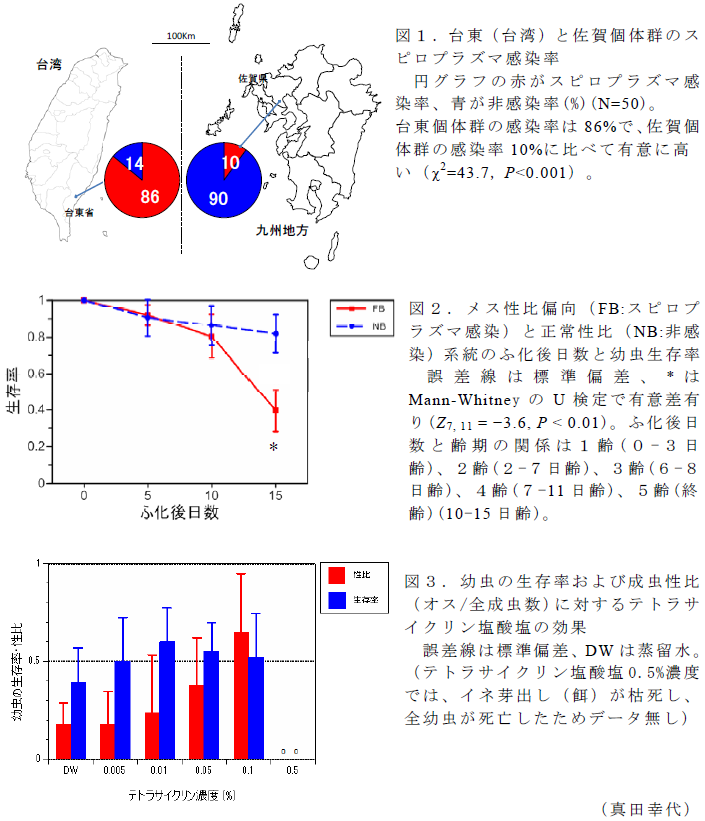

- 本スピロプラズマの感染頻度はメスに偏った性比の台東個体群で高く、正常性比の佐賀個体群で低い(図1)。

- 本スピロプラズマはヒメトビウンカ雄幼虫の終齢を殺す(図2)。

- 共生細菌を除去する抗生物質(テトラサイクリン塩酸塩)をFB系統(スピロプラズマ感染)の幼虫に経口摂取させると濃度が高くなるにつれてオスが出現する。このことから、共生細菌はオス幼虫を殺すことで次世代の性比をメスに偏らせている(図3)。

成果の活用面・留意点

- オス殺しをするスピロプラズマの発見は、不完全変態昆虫で初めての報告である。

- スピロプラズマを高率で感染させ、性比を著しく偏らせることで地域個体群の増殖抑制や絶滅を促進するような個体群管理技術の開発に活用できる。

具体的データ

その他

- 中課題名:暖地多発型の侵入・新規発生病害虫の発生予察・管理技術の開発

- 中課題整理番号:210d0

- 予算区分:交付金、科研費

- 研究期間:2009~2013年度

- 研究担当者:真田幸代、松村正哉、野田博明

- 発表論文等:Sanada-Morimura S. et al. (2013) J. Hered. 104(6): 821-829