ミカンコミバエ飛来解析システム

要約

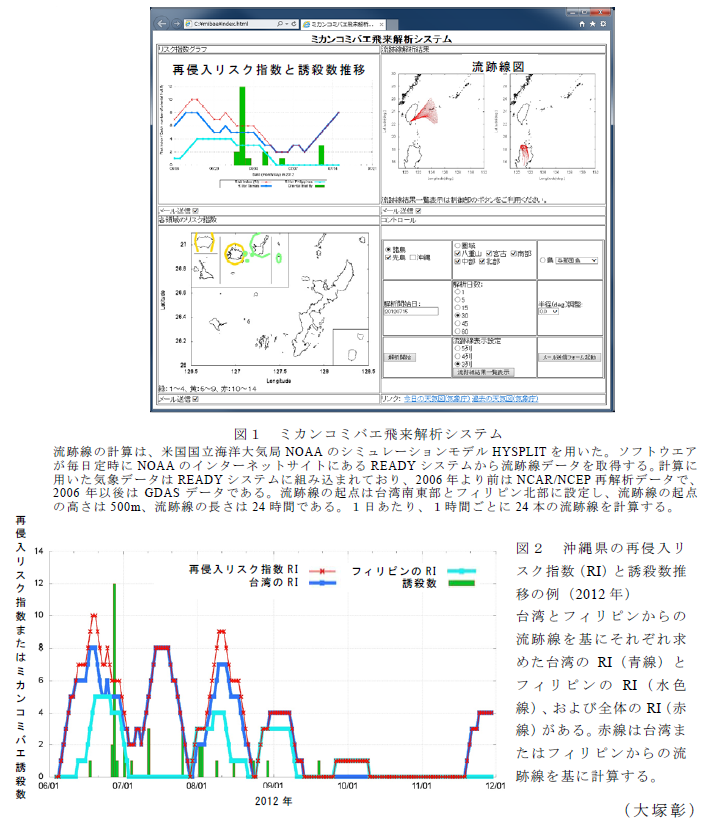

ミカンコミバエ種群根絶後の沖縄県において、ミカンコミバエ種群が気象要因で飛来再侵入するリスクを、通年発生地である台湾またはフィリピンからの気流が同県に到達する日数から指数化し、流跡線図とともに提供するソフトウエアである。

- キーワード:ミカンコミバエ、再侵入リスク、飛来、流跡線

- 担当:気候変動対応・暖地病害虫管理

- 代表連絡先:q_info@ml.affrc.go.jp、Fax:096-242-7769、Tel:096-242-7682

- 研究所名:九州沖縄農業研究センター・生産環境研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

ミカンコミバエ種群Bactrocera dorsalis complex Hendelは、ミカンなどの柑橘類や、トマト、ピーマンなど果菜類、パパイヤ、マンゴーなど熱帯果実に寄生するハエで、沖縄県では1986年2月に本種群の根絶が確認された。その後一定期間、虫の誘殺がなかったが、1986年9月以降毎年誘引剤を用いたモニタリングトラップに誘殺されている。こうした再侵入は気象要因による飛来侵入と寄生果実持ち込みの人的要因によるものとが考えられている。前者についてモニタリングトラップで再侵入が確認された時点で、その誘殺虫が気象的要因で再侵入したのかについて植物保護の現場で推定できれば、その後の対応が取りやすくなり、植物防疫の現場では要因推定の情報は現状把握の基礎資料となる。そこで本研究ではミカンコミバエ種群が沖縄県に飛来再侵入するリスク情報を提供するソフトウエアを開発する。

成果の内容・特徴

- ミカンコミバエ種群が沖縄県に気象要因で飛来再侵入するリスクは、「再侵入リスク指数」の大小で表す。

- まず日別リスク指数は、島ごとに定義され、虫が通年発生している台湾またはフィリピンからの流跡線がその島の上空に到達した場合は1であり、到達しなかった場合は0である。

- 沖縄県のモニタリングトラップの回収間隔が14日であることから、再侵入リスク指数は、トラップ回収日と前13日、合計14日間の日別リスク指数の合計値として表わされる。

- したがって再侵入リスク指数は0から14の値をとり、発生源地域からの継続した気流の流れ込みがある場合に大きな値となる。

- ソフトウエアは再侵入リスク指数と誘殺数の推移図(図1左上、図2)、流跡線図(図1右上)、各地域の再侵入リスク指数図(図1左下)を提供する。

- 1986年から毎日の再侵入リスク指数が利用できる。

- 各図を電子メールで送信することと、まとめて印刷することができ、情報共有が可能である。

普及のための参考情報

- 本ソフトウエアは、代表連絡先に申請をして利用できる。

- 本ソフトウエアは、現在植物保護、植物防疫の現場である沖縄県と植物防疫所那覇植物防疫事務所で利用されている。

- 飛来に好適な気象条件がなく再侵入リスク指数が0となり人的要因による再侵入が疑われた場合、寄生果実の持ち込みの可能性は、モニタリングトラップの誘殺状況、寄生果実調査の結果など他の現場情報と合わせて総合的に判断される。

具体的データ

その他

- 中課題名:暖地多発型の侵入・新規発生病害虫の発生予察・管理技術の開発

- 中課題整理番号:210d0

- 予算区分:交付金、競争的資金(農食事業)

- 研究期間:2011~2014年度

- 研究担当者:大塚彰、永吉恵一

- 発表論文等:

1)大塚、永吉(2015)農業情報研究、受理

2)大塚、永吉(2014)職務作成プログラム「ミカンコミバエ飛来解析システム」、機構-P05