南西諸島における飼料用サトウキビの栽培体系

要約

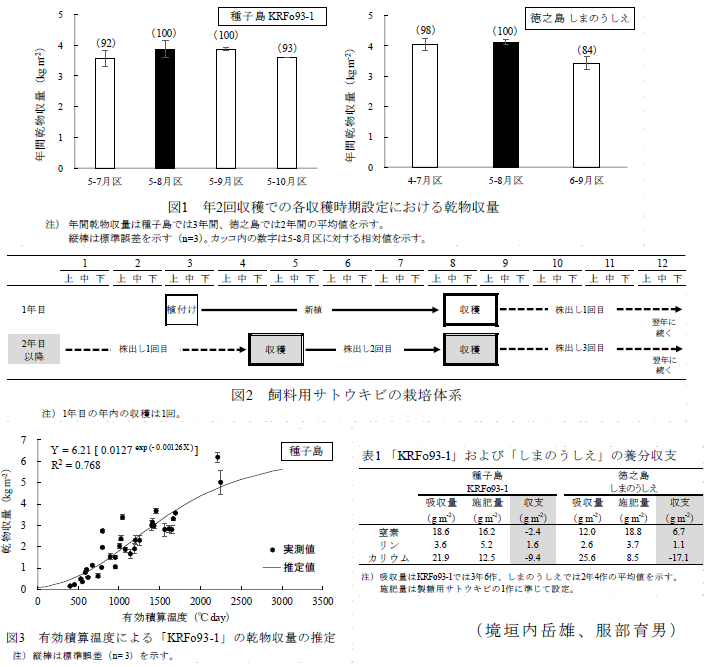

飼料用サトウキビは熊毛地域および奄美地域ともに、5月および8月を収穫時期とする年2回収穫体系で栽培する。施肥量は製糖用サトウキビに準じるが、三要素ではカリウムの吸収量は施肥量を上回る。

- キーワード:飼料用サトウキビ、南西諸島、年2回収穫、収穫適期、施肥

- 担当:ブランド農産物開発・サトウキビ品種開発・利用

- 代表連絡先:q_info@ml.affrc.go.jp、Fax:096-242-7769、Tel :096-242-7682

- 研究所名:九州沖縄農業研究センター・作物開発・利用研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

南西諸島では肉用子牛生産が農業の基幹であるが、島嶼部であるため耕地面積が少なく、自給粗飼料の増産が課題である。このため、安定多収を実現する新規作物として飼料用サトウキビの開発に取り組み、現在までに鹿児島県熊毛地域以北向けに「KRFo93-1」、鹿児島県奄美地域以南向けに「しまのうしえ」を育成した。飼料用サトウキビの円滑な普及に資する栽培体系の確立を目的として、栽培において重要な情報となる収穫時期および養分吸収量を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 年2回の収穫時期設定は、熊毛地域および奄美地域ともに5月および8月が適する(図1)。

- 1年目の年内の収穫は1回であり、2年目から年2回収穫となる(図2)。

- 生育の主な制限要因が気温である熊毛地域では、下限値を14.3°Cとする有効積算温度で乾物収量を予測できる(図3)。予測式では1500°C日の有効積算温度で得られる乾物収量は3.22 kg m-2と推定できる。

- 栽培においては製糖用サトウキビの施肥量が基準となる。一方、三要素ではカリウムの吸収量は施肥量を上回る(表1)。

普及のための参考情報

- 普及対象:南西諸島の畜産(牛)農家およびコントラクター組織

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:南西諸島全域100ha

- その他:飼料用サトウキビの栽培体系を示したマニュアルをWeb掲載するとともに、関係者へ冊子体を配布している。カリウムの吸収量は施肥量を上回るため、土壌のカリウム含量への留意が必要である。沖縄県では飼料用サトウキビをケーングラスと呼称する。

具体的データ

その他

- 中課題名:新たな付加価値を持つ多用途サトウキビ品種の育成と高度利用技術の開発

- 中課題整理番号:320c0

- 予算区分:交付金、競争的資金(農食事業)

- 研究期間:2007~2014年度

- 研究担当者:境垣内岳雄、服部育男、樽本祐助、神谷充、丸山篤志、餅田利之(鹿児島県)、四蔵文夫(鹿児島県)、小牧有三(鹿児島県)、出花幸之介(沖縄県)、比屋根真一(沖縄県)、吉田広和(徳之島町)

- 発表論文等:

1)境垣内ら(2014)日作紀、83(4):305-313

2)境垣内ら(2015)日作紀、84(1):41-48

3)農研機構(2015)飼料用サトウキビ栽培マニュアル~鹿児島県奄美地域版~http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/055685.html (2015年3月31日)