軽労化作業体系の選択支援手法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

軽労化の程度を考慮して作業体系の評価・選択を支援する手法である。現地実証データの収集、農業者との対話等の過程を経て、新たな作業体系の有利性を判断するための指標が得られ、農業者による作業体系選択の意思決定を支援できる。

- キーワード:質調整作業時間、軽労化プレミアム、作業体系、純収益、家族労働費

- 担当:中央農研・経営計画部・園芸経営研究室

- 連絡先:電話029-838-8874、電子メールnarc-seika@naro.affrc.go.jp

- 区分:共通基盤・経営

- 分類:技術・普及

背景・ねらい

省力化・軽労化を狙った様々な機械化作業体系が開発されている。この新たな作業体系(実証体系)をこれまでの作業体系(慣行体系)と比較する現地実証試験も数多く行われている。しかし、軽労化の効果は作業時間では測定できないため、実証体系が慣行体系に比べて有利かどうかを判定するためには、軽労化の程度を表現する指標が必要である。そこで、その指標を開発し、それを用いて作業体系の選択を支援する方法を示す。

成果の内容・特徴

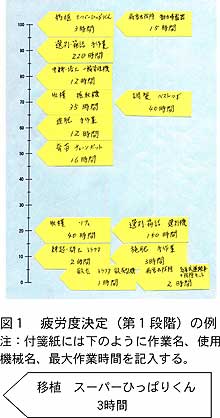

- 軽労化の程度を考慮するために、この手法では以下の計算手順をとる(表1)。(1)作業項目を決め、それぞれの作業時間を現地実証データ等から整理する。(2)最大作業時間(作業能率が最悪の場合の作業時間)を設定する。(3)各作業項目の疲労度を0~100の目盛りと付箋紙を用いて決定する(図1)。(4)前のステップで決定した疲労度を、チェック用紙を用いて別の角度から再確認する。(5)質調整係数(時間当たり疲労度)を算出する。(6)質調整係数と作業時間をかけて「質調整作業時間」を計算する。この後、各作業体系の純収益を計算し、その値に基づいて実証体系を導入するかどうかを検討する。

- 各作業体系の純収益は、質調整作業時間を会計情報と組み合わせることによって計算できる。慣行体系の純収益は所得-家族労働費、実証体系の純収益は所得-家族労働費+軽労化プレミアムである。軽労化プレミアムは、軽労化に対する仮想的な受取金額と解釈できる。

- 想定する作付面積の変化に対応して、各作業体系の有利性が変化する様子を図示することができる(図2)。想定面積は図のように3つの区間に区分できる。軽労化の程度を考慮すると実証体系の収益が慣行体系の収益を上回る下限面積(有利性が切り替わる面積)が小さくなる。実際に東北6県の野菜専門技術員によって用いられた例をみても、実証体系が有利と判定される面積は軽労化の程度を考慮することによって相対的に小さくなっている(表2)。

成果の活用面・留意点

- 作成したマニュアルを基にして、普及員(専門技術員)等が利用することを想定している。詳細は、『技術と普及』(2004年9、10月号)等を参照されたい。

- 疲労度は意思決定者である農業者の選好を表すものであり、アンケートではなく農業者との面接によって決定する。

- 疲労度は納得できるまで何度か微調整を繰り返すことが望ましい。

- 長期間にわたり同じ作業が繰り返され、しかも時期によって作業姿勢が異なる場合(トマト栽培における芽かき、摘果等の場合)には、作業項目を決める際に工夫が必要である。

具体的データ

|

|

|

その他

- 研究課題名:新技術導入による経営改善を意図した環境情報管理支援手法の確立

- 課題ID:03-03-02-01-07-04

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2003~2004年度

- 研究担当者:林 清忠、工藤卓雄

- 発表論文等:1) 林ら(2004)農業経営研究42(1): 31-34.

2) Hayashi et al. (2004), Proceedings of the 17th International Conference on Multiple Criteria

Decision Making : 1-11.