東日本に分布するムギ類赤かび病菌のマイコトキシン産生性

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

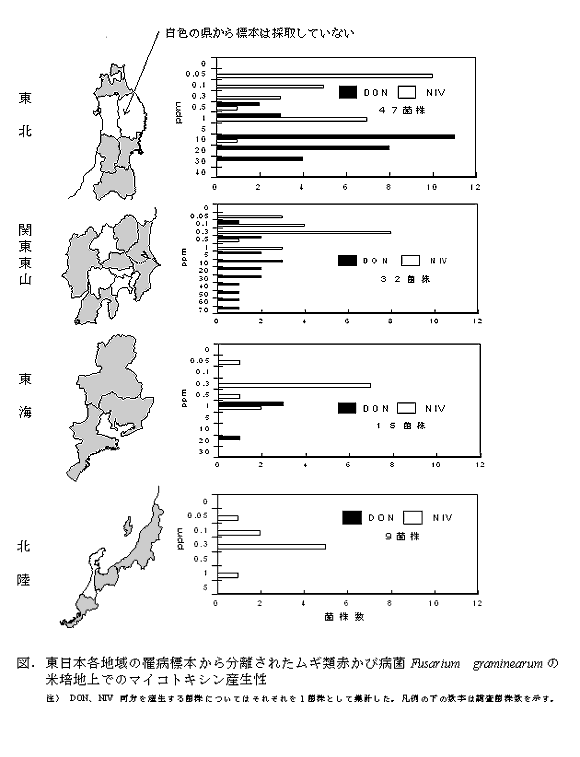

東日本では、ムギ類赤かび病菌としてFusarium graminearumが優占し、米培地でデオキシニバレノール(DON)、ニバレノール(NIV)の一方、あるいはその両者またはゼアラレノンを産生する。また、DON、NIVの産生能が高い菌株は各々約半数を占める

- キーワード:ムギ、赤かび病菌、マイコトキシン産生、東日本

- 担当:中央農研・病害防除部・糸状菌病害研究室

- 連絡先:電話029-838-8940、電子メールskoizumi@affrc.go.jp

- 区分:共通基盤・病害虫(病害)、関東東海北陸農業・関東東海・病害虫(病害)

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

ムギ類赤かび病菌は人畜に有害な複数のマイコトキシンを産生することが知られている。厚生労働省が平成14年に設定したコムギについてのマイコトキシンの暫定基準はデオキシニバレノール(DON)に関するもののみで、他のマイコトキシンに関しては分布や毒性試験に関する基礎データが不十分である。そこで、西日本での調査(中島・吉田、 2004)に続き、東日本に分布するムギ類赤かび病菌が米培地で産生するマイコトキシンの種類を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 東北から東海地域(16県、図)のコムギ、オオムギ栽培圃場から採集した157個の赤かび病罹病標本のスポロドキアから390菌株を単胞子分離した。これらのうち、Fusarium graminearumが368菌株で優占し、残りの内訳はMicrodochium nivale(新潟県、福井県各7菌株)、F. avenaceum(福島県4菌株)、F. equiseti(宮城県1菌株)およびF. spp.(宮城県1菌株、山形県2菌株)である。

- 分離菌株中112菌株を米培地で培養(25°C2週間)し、4種のマイコトキシン[DON、ニバレノール(NIV)、T-2トキシンおよびゼアラレノン(ZEA)]産生能をマイコトキシン検査協会のLC-MSおよびGC-MS併用法(検出限界0.05ppm)により調べた。その結果、F. graminearum以外の菌株ではマイコトキシン産生は確認されなかった。F.graminearumの菌株はDON、NIV、DON・NIV両方およびZEAをそれぞれ35、53、11および2%の割合で産生し、DON産生菌株はいずれもNIVよりDONの産生能が高かった。T-2トキシン産生株は確認されなかった。

成果の活用面・留意点

本調査は、米培地を用いて分離菌株のマイコトキシン産生能を調べたもので、ムギ粒が実際にこれらの濃度でマイコトキシンに汚染されていることを示すものではない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:東日本における小麦赤かび病のマイコトキシン汚染リスク低減化技術の開発

- 課題ID:03-07-01-*-13-04

- 予算区分:食品総合

- 研究期間:2003∼2004年度

- 研究担当者:宮坂 篤、小泉信三、安田伸子、井上伊織