昆虫病原性線虫Steinernema litoraleの識別法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

土着昆虫病原性線虫Steinernema litorale Yoshida, 2004は汎世界的分布を示すS. feltiaeと形態的に酷似している。本種は感染態幼虫の側帯の形状およびrDNAのITS領域のRFLPパターンによって識別できる。

- キーワード:昆虫病原性線虫、土着天敵、Steinernema属、S litorale.、S. feltiae

- 担当:中央農研・虫害防除部・線虫害研究室

- 連絡先:電話029-838-8839、電子メールmutsuysd@affrc.go.jp

- 区分:共通基盤・病害虫(虫害)、関東東海北陸・関東東海・病害虫(虫害)

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

昆虫病原性線虫は現在までに50種以上が知られている。農業害虫の天敵として有望視されているため、世界各地で探索収集が行われている。日本では1988年のSteinernema kushidai の発見以来、探索収集が行われ、1998年までに14種の線虫が報告されてきた。しかしそのうちほぼ半数は未記載種と判断されていた。その後、2004年に汎世界的な分布様相を示すS. feltiae と形態が酷似するS. litorale が記載された。両種は、チョウ目幼虫に対して、日本産のSteinernema 線虫の中で最も高い殺虫活性を示す。そこで本成果情報では、本種の天敵線虫としての利用を促進するための基礎的知見として、その識別法を示す。

成果の内容・特徴

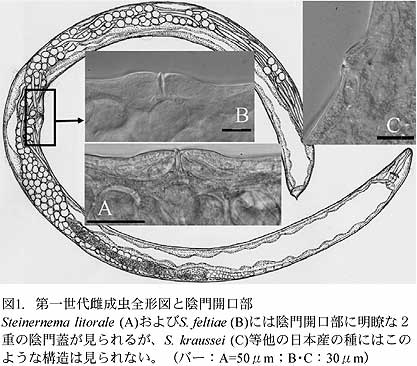

- Steinernema litorale とS. feltiae は雌成虫の陰門開口部の形態(図1)により、他の日本産のSteinernema属線虫から識別できる。両種とも、他種にみられない明瞭な陰門蓋を有する。

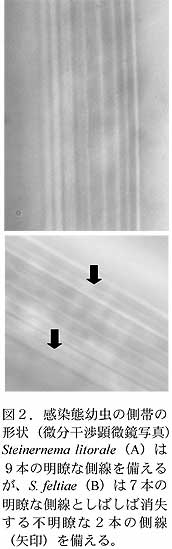

- 両種の形態的特徴はほぼ一致するが、両種は感染態幼虫の側帯の形状により識別できる。前者は9本の明瞭な側線を持つが、後者は7本の明瞭な側線としばしば消失する2本の不明瞭な側線を持つ(図2)。

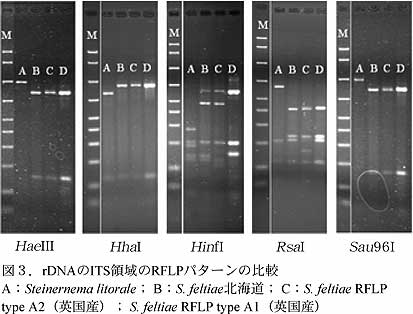

- 両種はrDNAのITS領域のRFLP解析で識別できる。制限酵素Hae III, Hha I, Hin fI, Rsa I, Sau 96Iによって消化されたRFLPパターンに違いが見られる(図3)。特にHin fI処理により、既知種全てからS. litorale を識別することができる。

成果の活用面・留意点

- 同定のポイントとなる感染態幼虫の側帯の正確な観察には,ノマルスキー式微分干渉生物顕微鏡の100倍油浸対物レンズによる観察または走査型電子顕微鏡による観察を必要とする。

具体的データ

その他

- 研究課題名:土着昆虫病原線虫を活用したヨトウ類、コガネムシ類等土壌害虫防除システムの開発

- 課題ID:03-09-01-02-11-05

- 予算区分:生物機能

- 研究期間:2004∼2005年度

- 研究担当者:吉田睦浩

- 発表論文等:

1) Yoshida (2003) Nematology 5:735-746.

2) Yoshida (2004) Nematology.6:819-838.