イネ萎縮ウイルスは自ら形成したチューブを通って近隣昆虫細胞に移行・感染する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

イネ萎縮ウイルス由来のPns10タンパク質は径約85 nmのチューブを形成し、ウイルスが近隣昆虫細胞へ移行するのに利用される。媒介昆虫のアクチンフィラメントは本チューブの構築をサポートし、昆虫細胞間のウイルス移行に必須な宿主因子である。

- キーワード:イネ萎縮ウイルス、媒介昆虫、培養細胞、細胞間移行、宿主因子

- 担当:中央農研・昆虫等媒介病害研究チーム

- 連絡先:電話029-838-8932、toomura@affrc.go.jp

- 区分:共通基盤・病害虫(病害)

- 分類:研究・普及

背景・ねらい

農業上甚大な被害を引きおこす植物ウイルスの大部分は、昆虫等の微小生物によって媒介される。すなわち、昆虫等による媒介の阻害手法があれば、大部分の植物ウイルス病を抑止することが可能であると言っても過言ではない。阻害手法の開発にはウイルスと媒介昆虫との相互作用に関する分子レベルの情報が必要である。そこで、イネ萎縮ウイルスとその媒介昆虫であるツマグロヨコバイの培養細胞を用いて、感染細胞でウイルス粒子が構築された後の細胞間移行における分子レベルの解析を行った。

成果の内容・特徴

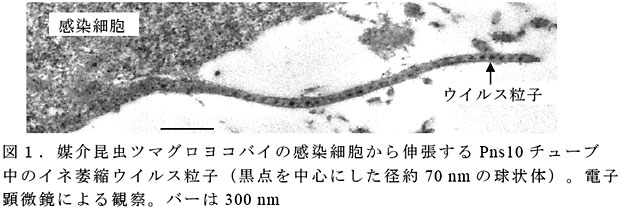

- イネ萎縮ウイルスは分節ゲノムS10がコードする非構造タンパク質Pns10からなる径約85 nmのチューブを構築し、その中に配列されたウイルス粒子とともに本チューブが近隣健全細胞に結合、貫入するのに伴い、移行・感染する(図1)。

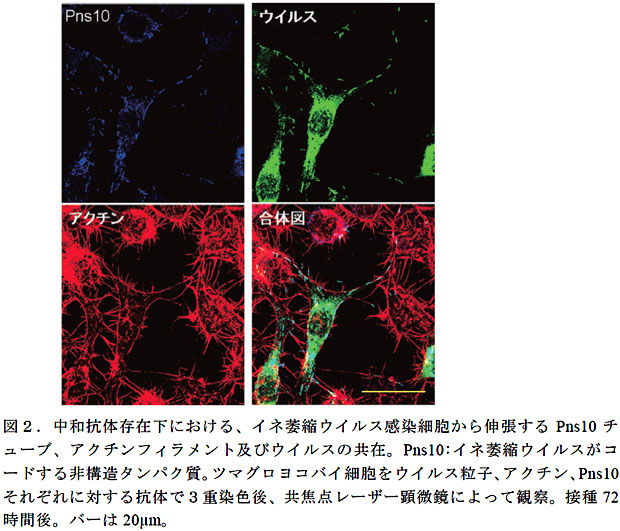

- ウイルスの中和抗体存在下で、細胞外に存在するウイルスによる感染は阻止されるが、本チューブが貫入している近隣細胞は感染する。

- 昆虫細胞の骨格を形成するアクチンはPns10タンパク質と結合し、Pns10チューブは媒介昆虫細胞のアクチンフィラメントに沿って伸長する(図2)。

- アクチン合成阻害剤の使用により、Pns10タンパク質の伸長と近隣細胞への感染が阻害される。

- 媒介昆虫のアクチンフィラメントは本チューブの構築をサポートし、昆虫細胞間のウイルス移行に必要な昆虫宿主因子である。

成果の活用面・留意点

- 動物細胞において、ウイルスのタンパク質がチューブを形成し、それを経由して近隣細胞にウイルス粒子が移行するという現象は国際的にも初めての報告である。本知見は、イネ萎縮ウイルスと同様に媒介昆虫で増殖する植物ウイルスのみならず、動物ウイルスの研究発展にも寄与するものと想定される。

具体的データ

その他

- 研究課題名:病原ウイルス等の昆虫等媒介機構の解明と防除技術の開発

- 課題ID:214-e

- 予算区分:基盤研究費

- 研究期間:2006年度

- 研究担当者:大村敏博、Wei Taiyun (海外特別研究員)、清水巧(特別研究員)、萩原恭二(特別研究員)、

一木珠樹 - 発表論文等:Wei, T., Kikuchi, A., Moriyasu, Y. et al. (2006). J.Virol. 80, 8593-8602.