収穫中に収量を計測できる大豆用コンバイン

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

大豆用コンバインにGPS、流量センサ、排出量センサおよび計測制御装置を搭載し、収穫しながら収量を計測する。圃場内の収量分布を約10%の誤差で計測できる。

- キーワード:大豆用コンバイン、収量、GPS、圃場管理、精密農業

- 担当:中央農研・高度作業システム研究チーム

- 連絡先:電話029-838-8812

- 区分:共通基盤・作業技術、関東東海北陸農業・作業技術

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

水田転作が主体の大豆栽培では低収量が大きな問題となっている。収穫物の空間的分布を把握する手法、すなわち収穫物モニタリング

技術が確立できれば、他の情報と併せて減収要因の解析が容易となる。既に市販化されている欧米の収量モニタ付コンバインはメッシュ単位での計測精度が不足

し、コンバインのサイズが大きく導入が困難である。

そこで、国産大豆用コンバインで収穫しながら、大豆の収穫質量等の情報を取得できる収穫物モニタリング技術を開発する。

成果の内容・特徴

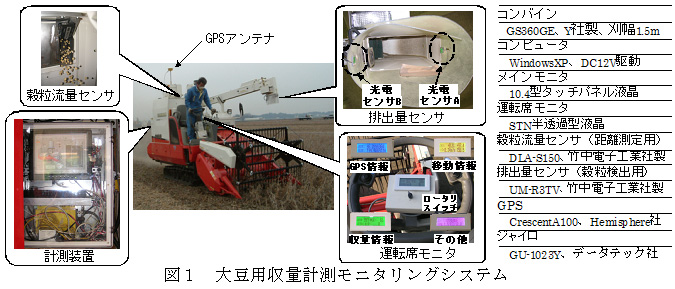

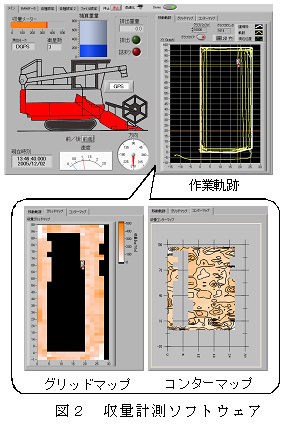

- 大豆用収量計測モニタリングシステムは、市販の大豆用コンバインに新たに追加した穀粒流量センサ、排出量センサ、GPS、運転席モニタおよびWindowsXPベースのコンピュータシステムをメインユニットとした計測装置で構成している(図1)。コンバイン背部に設置されたコンピュータ上で動作する収量計測ソフトウェア(図2)により、各種センサの情報を統合してリアルタイムに圃場内の収量マップを表示し、操舵ハンドル部に設置した運転席モニタにより簡易的な収穫情報を表示する。

- 穀粒流量センサは、グレンタンクへと流入するシュート部の出口に設置した距離測定用センサにより穀粒層の厚みを測定すること で穀粒流量を推定する。50~350g/sの流量範囲において、センサ出力の平均値から求めたシュート面を基準とした相対距離と供給流量は1次関数で近似 され、誤差は5%以内である(図3)。また、搬送遅れ、2番還元による影響を考慮して作成した還元モデルにより、刈取位置での流量を推定する。

- 排出量センサにより、アンローダの排出時間を計測し、5%以内の精度でタンク内穀粒質量を推定する(H18年度成果情報)。 排出毎に推定した質量と流量センサ積算値の比較を行うことで、収穫条件により異なる流量センサの校正式の補正を行う。10m区間毎に穀粒サンプリングを 行った圃場収穫試験では、補正を行うことで流量センサの積算値の実質量に対する誤差の標準偏差は10.9%である(図4)。

- MSAS対応のD-GPS受信機を利用して、コンバインの圃場内の位置、作業速度を測定する。コンバインの車速パルス信号およびバック信号を用いてGPSから得られる速度を補正し、振動ジャイロを利用して作業方向を把握する。

成果の活用面・留意点

- 大豆圃場内の収量分布を把握する装置として利用でき、低収箇所の把握、栽培上の問題点抽出に利用できる。

- 大粒(タチナガハ)および極小粒(納豆小粒)に適用できる。

- 圃場区画はメッシュ栽培管理ソフトウェア(精密畑作プロ、近中四農研)を利用して作成し、収量マップ等のデータを相互利用できる。

- 収穫時の水分は測定していないため、収穫後に単粒水分計等を利用して穀粒水分を測定する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:農作業の高精度化・自動化等による高度生産システムの開発及び労働の質改善のための評価指標の策定

- 課題ID:223-a

- 予算区分:交付金プロ(精密畑作)

- 研究期間:2003~2007年度

- 研究担当者:建石邦夫、小林恭、宮崎昌宏、玉城勝彦、関正裕、長坂善禎、齋藤秀文

- 発表論文等:

1)建石ら(2007)「コンバインの収量計測装置」特許公開2007-75056

2)建石ら(2007)平成18年度共通基盤研究成果情報、「アンローダ排出時間計測によるコンバイン収穫質量測定装置」

3)建石(2008)農業機械学会誌、70(1):8-12