植物ヘモグロビンはイネ培養細胞の硝酸還元過程に関与する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

イネ培養細胞において、ヘモグロビン遺伝子の発現は、硝酸をシグナルとして誘導される。ヘモグロビンの発現を抑制した細胞では、硝酸を主な窒素源とした培地での生育が野生型細胞に比べて劣り、体内に硝酸を蓄積する。

- キーワード:イネ培養細胞、硝酸還元、硝酸蓄積、ヘモグロビン

- 担当:中央農研・土壌作物分析診断手法高度化研究チーム

- 連絡先:電話029-838-8814

- 区分:共通基盤・土壌肥料

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

近年、作物が過剰に吸収した硝酸が体内に蓄積し、品質を低下させる原因となっている。硝酸の過剰集積による作物品質の低下を解決 するためには、作物の硝酸同化能を向上させる必要がある。そのためには、硝酸の同化を制御する体内因子を明らかにすることが必須である。植物に普遍的に存 在するヘモグロビンは、酸素や窒素化合物と反応することが知られているが、植物における生理的機能は明らかになっていない。本研究では、機能未知のタンパ クであるヘモグロビンに着目し、硝酸同化とヘモグロビンの関連を明らかにする。

成果の内容・特徴

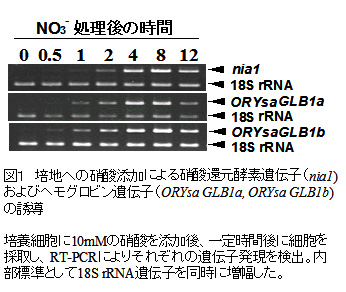

- イネ培養細胞において、培地へ硝酸を投与するとヘモグロビンをコードする2つの遺伝子(ORYsa GLB1a, ORYsaGLB1b)の発現が速やかに誘導され、その発現パターンは硝酸還元酵素遺伝子(nia1)と類似する(図1)。

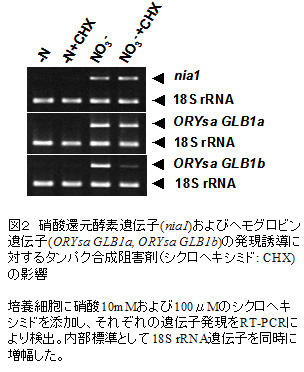

- ORYsa GLB1a の硝酸による発現誘導は、硝酸還元酵素遺伝子と同様に、タンパク合成阻害剤の影響を受けないことから(図2)、これらの遺伝子の発現は新規なタンパク合成を介さず、硝酸をシグナルとして誘導される。

- ヘモグロビンの発現を抑制した細胞の生育は、アミノ酸を窒素源とする培地(AA培地)に比べて硝酸を主な窒素源とする培地(R2培地)で劣る。一方、野生型細胞およびヘモグロビン過剰発現細胞では、R2培地での生育はAA培地と同等である(図3)。

- R2培地で生育したヘモグロビン発現抑制細胞は、体内に高濃度の硝酸を蓄積する(図4)。ヘモグロビン遺伝子は野生型細胞においても硝酸により強く誘導されるため、過剰発現細胞と野生型細胞の硝酸含量には差が見られない(図4)。

- これらのことから、ヘモグロビンは硝酸同化系遺伝子としての特徴を持ち、硝酸還元に関連する機能を持つものと考えられる。

成果の活用面・留意点

- これらの知見は、硝酸還元機構の解明に向けた基礎資料として利用できる。

- 本試験は、培養細胞を用いて行ったものである。

- ヘモグロビン発現抑制細胞および過剰発現細胞の作成には、ORYsa GLB1a を用いた。

- 硝酸還元におけるヘモグロビンの作用機構については、現在検討を進めている。

具体的データ

その他

- 研究課題名:土壌及び作物体内成分の分析・診断技術の高度化

- 課題ID:521-a

- 予算区分:科学研究費補助金

- 研究期間:2004~2006年度

- 研究担当者:大脇良成、川岸万紀子(作物研)、菊地直(野菜茶研)、藤原伸介

- 発表論文等:Ohwaki Y et al. (2005) Plant Cell Physiol. 46, 324-331