コシヒカリ栽培圃場内で雑草性赤米を発見するための識別方法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

雑草性赤米は、コシヒカリの約10日前~同日前後に出穂し、その穂はコシヒカリより5~30cm高く位置し、出穂直後は、赤い芒・ふ先色をもつ。登熟に伴い自然脱粒し、収穫期には穂が立ち上がる。登熟した穂は濡れると赤みを帯び、コシヒカリと見分け易い。

- キーワード:雑草イネ、出穂期、芒、ふ先色、籾色、脱粒性、圃場調査

- 担当:中央農研・雑草バイオタイプ・総合防除研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8953

- 区分:共通基盤・雑草、関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

近年、東北・関東・中部地域の水稲栽培圃場において、玄米色が赤いイネが雑草として発生する事例が増加している。これらのイネ(以下、雑草性赤米)は、収穫物に混入し、銘柄・等級等に影響を与え、経済的損失を招く。これまでの調査の結果、発生の初期段階には雑草性赤米としての認識がないため放置され、数年後に激発し、広域に拡散する事例が多い。従って、雑草性赤米を防除するためには、事前にその特徴を認識し、まん延する前に発見することが重要である。これまで複数のタイプの雑草性赤米が確認されているが(平成18年度成果情報「長野県に発生する雑草イネの生理形態的特徴と分布」)、近年発生が拡大しているのは、主に3つのバイオタイプ(A, D, Eタイプ、右図表参照)である。そこで、主要な雑草性赤米について、一般的な栽培品種であるコシヒカリとの比較からその特徴をまとめ、その早期発見と蔓延防止に役立てることを目的とする。

成果の内容・特徴

- 雑草性赤米は、コシヒカリと同じ条件で生育した場合、コシヒカリの出穂日の約10日前から同日前後に出穂する。出穂時期および出穂期間は雑草性赤米のバイオタイプによって異なる(図1)。

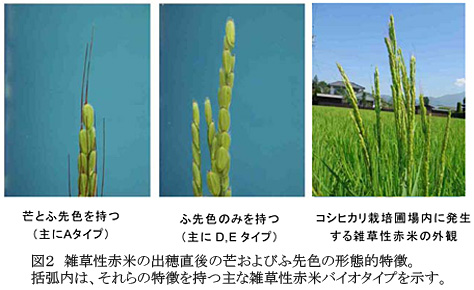

- 出穂直後には、籾は赤い芒あるいは赤いふ先色を持つ(図2)。登熟に伴い、これらの赤色は褪せて褐色になり、識別しにくくなる。

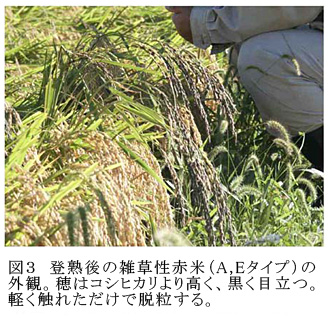

- 雑草性赤米は、コシヒカリより長稈で、その穂はコシヒカリより5~30cm高く位置する(図2,3、4)。目線を穂の高さに合わせると発見しやすい(図3)。

- 籾色は、登熟に伴い黒色を帯びるタイプとコシヒカリと同色のタイプがある(図3,4)。いずれのタイプも籾は脱粒し易く、自然に籾を脱粒した穂は収穫期に立ち上がる(図4)。コシヒカリと同色の穂は識別しにくいが、朝露等で濡れると穂が赤みを帯び識別し易くなる。

成果の活用面・留意点

- 雑草性赤米が発見された場合には中央農業総合研究センター・雑草バイオタイプ・総合防除研究チームのウェブサイトを参照し、早急に対応する。

- コシヒカリ以外の栽培品種では出穂期や稈長の違いを考慮して本情報を応用する。

- 上記の特徴は、発生現地の情報と茨城県における栽培試験に基づいて記述した。栽培条件等が異なれば、出穂期や稈長の特徴は変動する可能性があるので留意する。

- 発生地域は限られているが、近年、芒色・ふ先色のいずれも不明瞭なタイプが発見されているので、疑わしい場合には自然脱粒性の有無を確認して判断する。

- 中央農業総合研究センター・雑草バイオタイプ・総合防除研究チームでは、植物体の一部から、分子マーカーにより雑草性赤米のバイオタイプを同定することができる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:難防除雑草バイオタイプのまん延機構の解明及び総合防除技術の開発

- 課題ID:214-b

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2008年度

- 研究担当者:牛木純、赤坂舞子、渡邊寛明、酒井長雄(長野県農事試験場)、細井淳(長野県農事試験場)、

青木政晴(長野県農事試験場)、村山敏(長野県上伊那農業改良普及センター)