ダイズ播種時の吸水障害を軽減する種子内水分と土壌水分

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

播種後の吸水障害を軽減するには、種子内部の水分を14%w.b.以上、種子内の水分差を2%w.b.以内とする必要があり、調湿処理方法を問わず、最低3日を要する。降雨後3日以内の播種か播種後当日に降雨がある場合は、調湿種子により吸水障害が大幅に軽減される。

- キーワード:ダイズ、調湿種子、吸水障害、種子内水分差、土壌水分

- 担当:中央農研・大豆生産安定研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8813

- 区分:作物、関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

過湿土壌におけるダイズの出芽不良は、吸水障害の発生がその大きな要因であるが、吸水障害を軽減するための諸条件については十分に解明されていない。そこで、ダイズ播種時の吸水障害を軽減する種子水分条件および土壌水分を明らかにする。

成果の内容・特徴

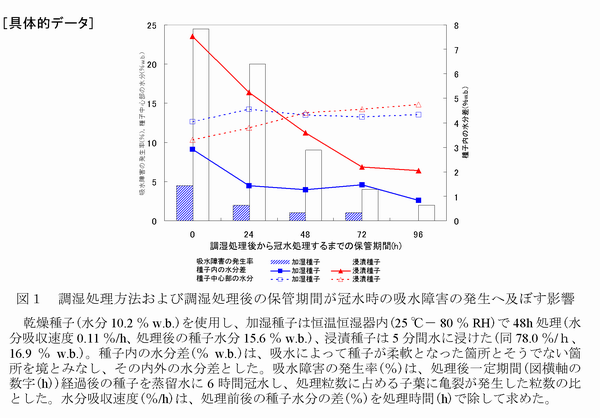

- 水浸漬や高湿度下保管によって種子全体の水分を15%w.b.前後(湿重ベース)に高める際、調湿処理の期間が短い(水分吸収速度が速い)と、その後の冠水処理によって吸水障害が多発しやすい(図1)。

- 吸水障害は、種子内部の水分が約14%w.b.以上、かつ種子内の水分差が2%w.b.以下となると発生が少ない。この条件を満たすには、いかなる調湿処理方法を用いても(調湿処理時の水分吸収速度を問わず)、処理開始時から起算して最低3~4日程度必要である(図1)。

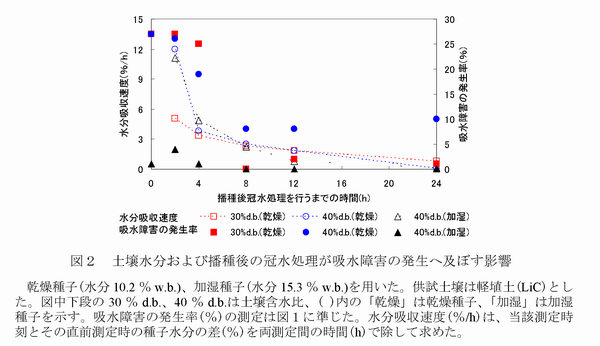

- 降雨後2~3日程度経過した際の水分状況を模した過湿土壌(土壌含水比40%d.b.(乾重ベース)、播種後2時間の平均水分吸収速度12.0%/h)に乾燥種子を使用すると、冠水処理しなくても吸水障害が多発するが、調湿種子を使用すると吸水障害の発生は少ない(図2)。

- 播種前4日~1週間程度降雨がない条件を想定した適湿土壌(同30%d.b.、同5.1%/h)に乾燥種子を使用しても、播種後8~12時間程度経過すれば(播種後の平均水分吸収速度2.8%/h)、その後冠水処理しても吸水障害はほとんど発生しない(図2)。

成果の活用面・留意点

- 供試種子は試験前年度に中央農研で収穫された「タチナガハ」を使用した。また、供試土壌は埴壌土(土性:LiC)を用いた。

- 播種時の土壌含水比が40%d.b.程度に達する降雨後の湿った圃場や、播種当日に降雨が予測される圃場では、調湿種子を使用すると、出芽率の大幅な改善が期待できる。

- 調湿処理開始時から起算して3~4日経過すると、冠水処理後における子葉の亀裂の発生程度は、浸漬種子と加湿種子で差が少ないが(図1)、浸漬種子では瞬間的な調湿処理(水分吸収)によって種皮が破れやすく、加湿種子と比べると発芽力が低下しやすい。また、両間の発芽力の差は、保管期間が長くなると、より顕著である(データ省略)。

具体的データ

その他

- 研究課題名:調湿種子製造技術と播種同時排水技術による大豆の生産安定化技術の確立

- 中課題整理番号:211c

- 予算区分:委託プロ(加工プロ2系)

- 研究期間:2008年度

- 研究担当者:国立卓生

- 発表論文等:1)国立ら(2009)農業機械学会誌、71(6):115-120