積雪地帯における融雪期のCO2収支は融雪水による移流によって変化する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

北陸地方などの多雪地帯では、融雪期に融雪水によって積雪層内のCO2が溶解・移流されて流出しており、その強度は積雪層底部の気相中CO2濃度と融雪速度とによって推定できる。

- キーワード:CO2フラックス、積雪、融雪水、CO2収支

- 担当:中央農研・農業気象災害研究チーム(北海道農研・寒地温暖化研究チーム)

- 代表連絡先:電話025-526-3234

- 区分:関東東海北陸農業・北陸・生産環境、北海道農業・生産環境、共通基盤・農業気象

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

農耕地等からの温室効果ガス排出量削減技術開発のためには、地域における炭素循環の実態把握が不可欠である。積雪地帯においては積雪によるガス拡散の抑制と融雪水による溶解現象とが生じているが、その実態はあきらかになっていない。特に、積雪期間の大半を通じて融雪が生じている北陸地方などの多雪地帯では、融雪水の溶解現象が積雪層内のCO2収支に大きく影響していると考えられる。そこで、融雪期における水田の表面排水中の溶存CO2濃度を測定し、融雪水によるCO2の輸送量を評価する。

成果の内容・特徴

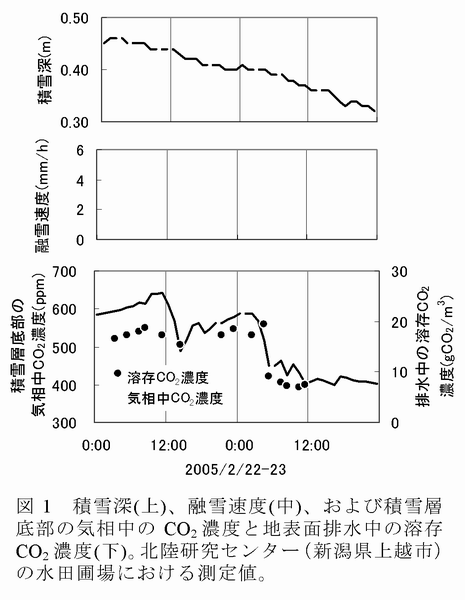

- 融雪が生じていないときの積雪層底部の気相中のCO2濃度は、大気中の濃度(およそ380ppmv)よりも高く保たれているが、融雪が生じると急激に低下する(図1)。

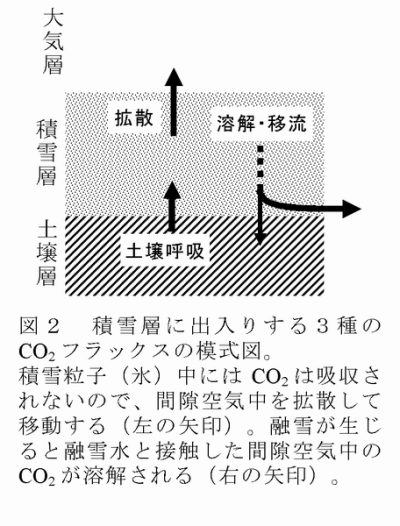

- これは積雪層内を流下する融雪水がCO2を溶解して移流するためである。非融雪期間では土壌呼吸によって地表面から積雪層内に入ってきたCO2が積雪層内を拡散して大気に放出されているが、融雪が生じると融雪水によって溶解され積雪層から出ていくる移流フラックスが加わる(図2)。

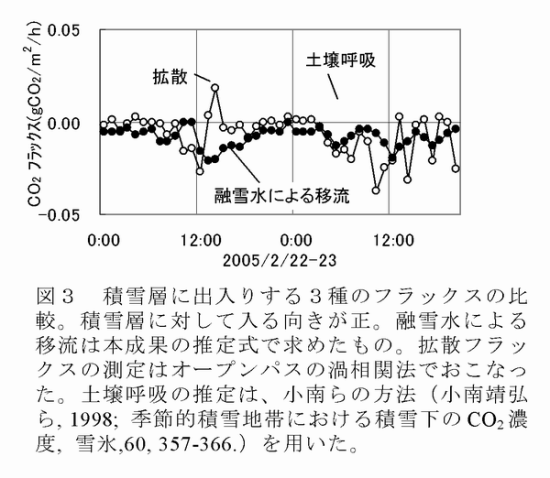

- 融雪水によって移流されて積雪層から出ていくCO2のフラックスFwater(gCO2/m2/h)は、融雪速度(単位時間あたりの融雪水量)Vmelt(mm/h)、および積雪層底部の気相中CO2濃度Csnow(gCO2/m3)より、 Fwater=K×Csnow×Vmelt/1000 という式で推定することができる。ここで、溶解の効率に関する係数K(無次元)は、融雪速度の関数として K=aVmelt-2/3+b と表わされる。これは融雪水の流下速度が融雪速度のおおむね2/3乗に比例することを反映したものである。係数のaおよびbは積雪粒径や密度などによって変化し、KはVmelt<3mm/h程度の範囲では8~20程度の値となる。

- 融雪水に移流されるフラックスの大きさは土壌呼吸のフラックス、拡散によって大気に放出されるフラックスと同程度のオーダーである(図3)。

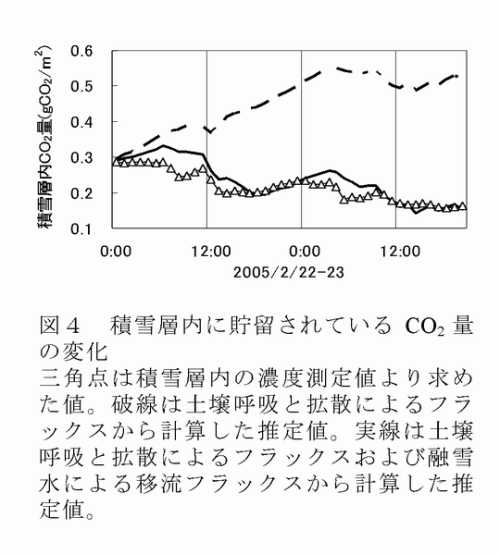

- 融雪水によって移流されるフラックスと、拡散によって大気に放出されるフラックスとをどちらも用いて積雪層内のCO2収支を計算すると、実測値とよく一致する(図4)。

成果の活用面・留意点

- 積雪地帯の農耕地におけるCO2の動態を把握する際に、融雪水による影響を考慮するための参考となる。

- 重粘土地帯水田の表面排水における観測によるものなので、透水性の良い土壌地帯への適用には注意が必要である。また、暗渠排水中の溶存CO2については未検討である。

- 積雪量や時期、融雪速度が大きく異なる地域では、係数aおよびbの値は別途検討する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:積雪水田地帯における二酸化炭素の動態解明と気候温暖化に伴う変動予測

- 中課題整理番号:215a.1

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2005~2009年度

- 研究担当者:小南靖弘