青果物産地における企業との直接取引の推進策

要約

企業との直接取引の比率が高い青果物産地では、1)直接取引の推進方針を策定し、2)同方針にそって組織を再編し(部署の設置と担当者への売価決定権の付与)、3)取引先ニーズに適合する商品供給などの側面から、取引関係を管理している。

- キーワード:青果物、産地、直接取引、取引関係、顧客満足

- 担当:中央農研・マーケティング研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8481

- 区分:共通基盤・経営部会

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

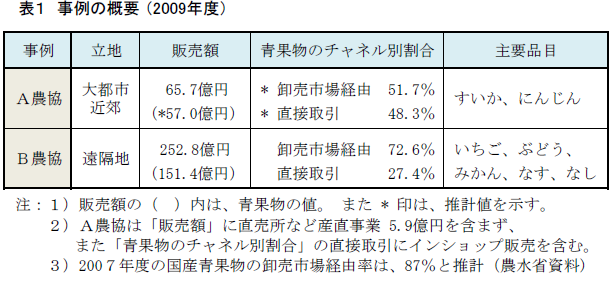

小売チェーンや外食チェーンの一部では、農業生産法人等からニーズに適合する青果物を直接仕入れる動きを強めている。他方、差別化の程度が低くて代替品が多いような青果物の産地では、卸売市場での委託販売一辺倒のような産地が少なくなく、また企業との直接取引が短期に終わることもある。そこで直接取引を積極的に進め、かつ成果を挙げている産地(表1)を対象にした事例分析から、企業との直接取引の推進策を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 直接取引の推進策として、第一にその推進方針を明確にすることが挙げられる。A農協は、卸売市場での委託販売から脱却するため、2001年に家計消費用で「販路確定販売」(契約的取引推進)の方針を立てており、1996年の広域合併によって発足したB農協は、合併の基本構想に直接取引推進の方針が盛り込まれていた。

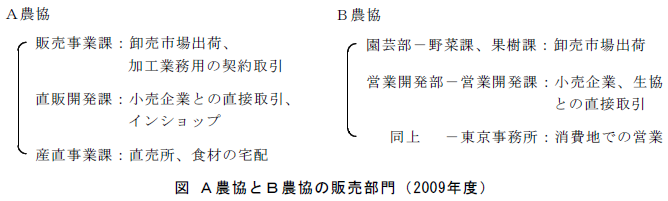

- 第二に策定した方針にそって組織を再編することが挙げられる。つまり、取引先の開拓と維持を担う部署(図)の設置ならびに担当者に売価決定権を付与することである。遠隔地にあるB農協は、その不利な立地条件を克服するため、東京事務所を開設して正職員を常駐させ、大消費地で営業活動に当たらせている。

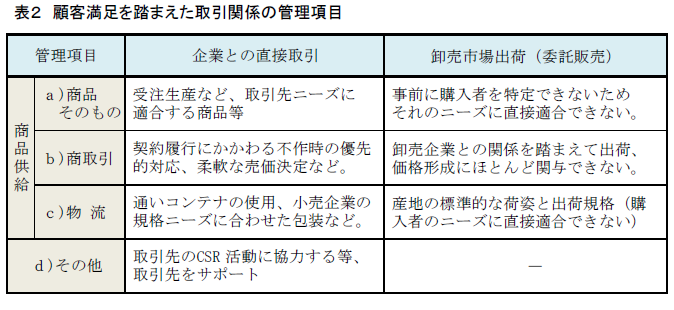

- 第三に顧客満足を踏まえた取引関係の管理が挙げられる。その管理は、取引先ニーズに適合する商品、商取引、物流、その他の側面から行われている(表2)。

- 取引先ニーズに適合する商品として、取引先に提案して合意に達した仕様(加工業務用の適性品種など)にそって生産されたもの等が挙げられる。取引先の事業規模によっては、量も重要になる。なお、関連して取引関係の管理上、生産管理面への取引先ニーズの伝達、商品の傷みなど品質クレーム処理(アフターケア)も不可欠である。

- 商取引として、契約履行にかかわる不作時への対応(加工業務用での2割増しなど余裕作付け、不足分の外部調達による欠品防止ないし、それをしない事前合意など)等が挙げられる。とくに小売企業との取引では、歳末商戦用など不利な売価で取引して後日その損失分を返してもらう等、弾力的な売価決定が重要である。それを行うためにも、上述した担当者への売価決定権の付与が必要になる。

- 物流として、適切なリードタイム(受注確定~納品)の実行、要求された通いコンテナの使用、小売企業の規格ニーズに合わせた包装などが挙げられる。

- その他として、取引先の社会的責任(CSR)活動への協力、インショップの実行(小売企業の品揃えを部分的に支援)等、上述した商品供給以外の側面で取引先をサポートすることが挙げられる。

成果の活用面・留意点

- 直接取引の経験に乏しく、しかも差別化の程度が低くて代替品が多いような青果物の産地で、直接取引を行う際の参考になる。

- 直接取引では、迅速かつ確実に代金決済される卸売市場出荷と異なり、代金未回収(信用リスク)について企業信用調査や与信管理や積立金などの対策を講じる必要がある。また卸売市場出荷に比べ、代金回収期間が長くなることに留意する必要がある。

- 顧客満足を踏まえた取引関係の管理といっても、1社当たりの取引依存度を10%以下にする等、無理な要求などを拒絶しやすい状態にしておく必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:消費者・実需者ニーズを重視した農産物マーケティング手法の開発

- 中課題整理番号:311i

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2010年度

- 研究担当者:森江昌史、佐藤和憲