農作業ナレッジを経営内で受け渡すための手順と方法

要約

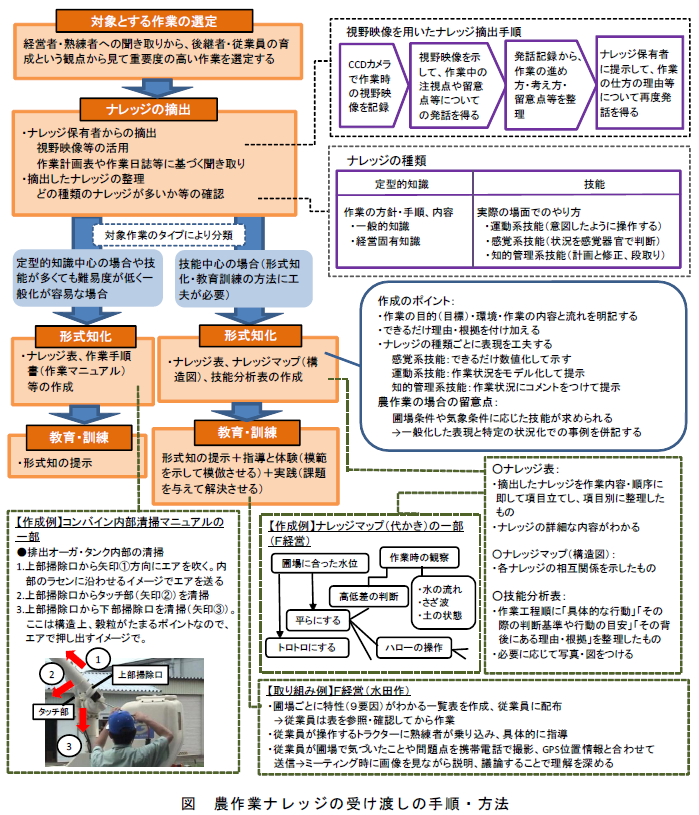

農業経営内での農作業ナレッジの受け渡しは、(1)ナレッジの受け渡しを行う作業の選定、(2)熟練者からのナレッジの摘出、(3)作業マニュアルやナレッジ表、ナレッジマップ、技能分析表を用いた形式知化、(4)形式知の提示や指導・体験、実践により行う。

- キーワード:ナレッジ、技能、継承、農作業

- 担当:中央農研・農業経営研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8481

- 区分:共通基盤・経営、関東東海北陸農業・経営

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

経営規模の拡大や法人化に伴い常時雇用者の導入が進められる中で、後継者・従業員への研修・教育を通した経営内での人材育成を積極的に進めていくことが重要になっている。そのためには、熟練した経営者が保有している知識・技能、ノウハウなどのナレッジの共有化が必要であり、特に農作業では、気象条件の変化や圃場特性の違いへの対応が必要なことから、作業日誌等のデータの共有に加えて、熟練者の頭の中にあるナレッジ(暗黙知)を摘出しそれを伝えていくことが重要になる。そこで、工業分野の技能研究における成果や農業経営等での実践事例をもとに、農作業ナレッジを経営内で受け渡していくための具体的な手順・方法を策定する。

成果の内容・特徴

- ナレッジの受け渡しは、(1)後継者・従業員の育成という観点から重要度の高い作業を選定、(2)熟練者のナレッジを摘出、(3)作業を構成するナレッジのタイプに応じた形式知化、(4)受け渡し対象者への教育・訓練という流れで行う(図)。

- 「ナレッジの摘出」段階では、視野映像を記録した上でそれを再現して作業の進め方やポイントについての発話を得る、あるいは作業計画表・作業日誌等の行動記録に基づいた聞き取りを行うといった方法でナレッジを摘出する。また、ナレッジの種類から対象作業を2つのタイプに分類する。

- 対象作業を構成するナレッジが定型的知識中心の場合や、技能が多くてもその難易度が低く一般化が容易な場合は、「ナレッジ表」(摘出したナレッジを作業内容・順序に即して項目別に整理したもの)や「作業マニュアル(手順書)」を作成することにより形式知化し、それを受け渡し対象者に提示して教育・訓練を行う。

- 摘出したナレッジが技能中心の場合は、「形式知化」段階において、「ナレッジ表」や、個々のナレッジの相互関係を示した「ナレッジマップ(構造図)」、作業工程順に具体的な行動やその際の判断基準、その背後にある理由・根拠を整理した「技能分析表」の3つを作成する。その際、圃場条件や気象条件の影響を受けるという農作業の特性を考慮し、一般化した表現に加えて特定の状況化での事例を併記する等の工夫を行う。

- 技能中心の場合の「教育・訓練」段階では、「形式知の提示」「指導しながら体験させる」「課題を与えて解決させる」の3つを組み合わせて実施する。

成果の活用面・留意点

- 普及指導機関等が、ナレッジの受け渡しを通した後継者・従業員の教育を行う際に活用できる。

- ナレッジの種類と摘出方法、ナレッジ表の詳細は、平成21年度研究成果情報「農作業ナレッジの種類と摘出方法」(共通基盤・経営)を参照のこと。

具体的データ

その他

- 研究課題名:関東・東海・北陸地域における個別経営体の総合的経営管理手法及び多様な主体間連携による地域活性化手法の開発

- 中課題整理番号:211a.3

- 予算区分:基盤、委託プロ(担い手)

- 研究期間:2006~2010年度

- 研究担当者:山本淳子、梅本雅、梅田直円、藤井吉隆(滋賀県農業技術振興センター)

- 発表論文等:梅本、山本(2010)農業経営研究、48(1):37-42