夏不耕起における麦作雑草カラスムギの密度低下には種子食の寄与が大きい

要約

ムギ類収穫後に不耕起管理すると翌年のカラスムギ密度は耕起管理した慣行体系と比べて顕著に減少する。この密度抑制効果は不耕起期間におけるエンマコオロギなどによる種子食の寄与が大きい条件で成立する。

- キーワード:カラスムギ、総合的防除、個体群動態、種子食、不耕起

- 担当:中央農研・雑草バイオタイプ・総合防除研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-8514

- 区分:共通基盤・雑草

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

カラスムギはムギ作の強害草であり、耕種的手段を組み合わせた総合的防除体系の確立が求められている。ムギ類収穫後、不耕起管理として地表面で越夏したカラスムギ種子は出芽時期が前進し、出芽総数が減少する(H18主要成果)。出芽総数の減少には種子食の関与が示唆されているが、その量的効果は不明である。

夏不耕起を組み込んだカラスムギ総合的防除の効果を複数年の圃場試験で実証し、あわせて種子食の寄与を実測およびモデルから試算し、総合的防除の成立条件を解明する。

成果の内容・特徴

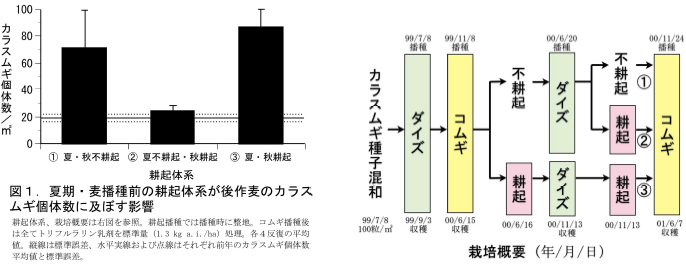

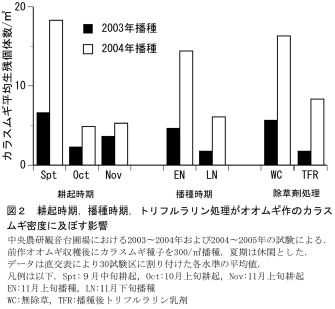

- ムギ類収穫後に夏不耕起・ムギ播種前耕起とすると、夏耕起・ムギ播種前耕起の慣行体系と比較して、後作のカラスムギ密度が顕著に減少する(図1)。夏不耕起によるカラスムギ密度抑制効果は遅播および播種後土壌処理除草剤処理の効果と匹敵し,年次を通じて再現される(図2)。

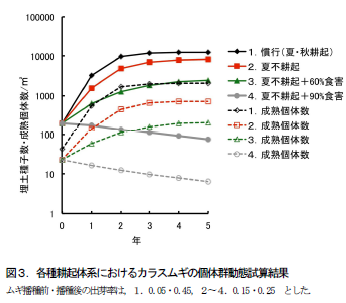

- 圃場試験から得られた時期別出芽率、種子生産数等のパラメータを用いた雑草個体群動態モデルによる試算(図3)では、夏不耕起による出芽促進効果のみでは次世代のカラスムギ密度は減少に至らない(図3−2)。次世代の密度が減少するには出芽促進に加えて90%以上の種子食率が必要と試算される(図3−4)。

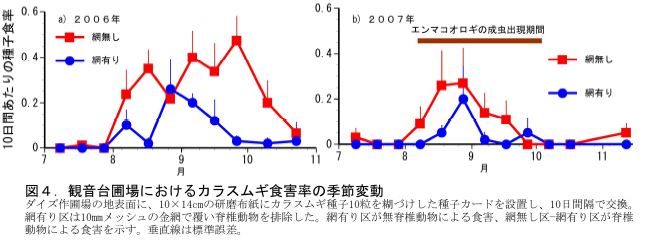

- 地表面のカラスムギ種子は夏期に無脊椎動物および鳥類、げっ歯類による食害を受ける。無脊椎動物による食害のピークは8?9月で、主たる種子食者であるエンマコオロギ成虫の活動期と一致する。推定累積食害率は95%(2006年)?66%(2007年)と年次変動がある(図4)。

- モデルから試算された種子食害率と実測からの推定食害率はほぼ適合し、夏不耕起によるカラスムギ密度低減には種子食の寄与が大きいことが示される。

成果の活用面・留意点

- 圃場試験データから雑草個体群動態モデル(H20主要成果、http://cse.narc.affrc.go.jp/masai/weedmodel.html)を利用し、未知のパラメータの影響を推定した例である。

- 不耕起管理による耕種的雑草防除効果は高い種子食圧に依存することをモデルと実測から提示した初めての事例研究であり、この手法は生物的機能を織り込んだ総合的雑草防除の成立条件の解明に有用である。

- 試験圃場の周囲は種子食者の生息地となる芝生および防風林に囲まれており、種子の食害率は既往の文献値(Ichihara et al., 2011等)と比べてかなり高いレベルである。また、モデルにおいては種子食圧の密度依存性および年次変動は考慮していない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:難防除雑草バイオタイプのまん延機構の解明及び総合防除技術の開発

- 中課題整理番号: 214b

- 予算区分:基盤、委託プロ(21世紀1系、ブラニチ1系)、交付金プロ(総合的雑草管理)

- 研究期間:2001?2010年度

- 研究担当者:浅井元朗、渡邊寛明、澁谷知子、與語靖洋(農環研)

- 発表論文等:1)浅井(2007)種生物学研究、30:71-94