多年生雑草が優先した耕作放棄畑の復元方法

要約

セイタカアワダチソウ、ススキ、オギなどが繁茂した耕作放棄畑は、復元後の雑草の再生を防止するため、前植生の刈り取り1、2回後、夏期に除草剤散布、大型プラウによる耕起、高肥料成分濃度の堆肥を施用することにより、約55万円/haの経費で営農的に復元ができる。

- キーワード:耕作放棄地、畑、復元方法、大型プラウ、除草剤散布、堆肥施用

- 担当:バイオマス利用・バイオマスエネルギー

- 代表連絡先:電話 029-838-8909

- 研究所名:中央農業総合研究センター・作業技術研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

耕作放棄地は全国に約40万haあり、全農地の約10%を占めるまでに至っており、バイオマス資源作物等への有効活用が期待できる。耕作放棄地の復元法では、主にバックホーによる天地返しや、ロータリ耕耘する方法などが用いられているが、復元コストが高い問題や、直接ロータリ耕耘をすると雑草種子を土中に埋設させ、復元後の雑草対策が問題となっている例も多い。そこで、雑草対策を確実に行え、営農的手法による低コストの耕作放棄畑復元技術を開発する。

成果の内容・特徴

- 復元後に雑草問題を起こさないよう、夏期期間中に雑草対策を行い、秋から耕作を開始する。

- 前植生を除去するため、春にフレールモア等で刈り取りを行い、再生した時点で除草剤を散布する。除草剤春散布では1年生雑草が夏期に発生するため、夏期に1回のみ散布する。グリホサート系除草剤は、セイタカアワダチソウでは100倍希釈、ススキやオギでは30倍希釈したものを使用する。除草剤を使用せずに3回程度草刈りを行った場合でもススキやオギの再生はほぼ抑えられるが、根が翌年まで残りサブソイラなどの作業に支障をきたすので除草剤散布が望ましい(図1)。

- ススキやオギの根圏は地下30cm程度まで達しており、除草剤散布しても根自体は残っているため、20-22インチの大型プラウにより根圏の下から反転耕を行う必要があり、100kW級のトラクタが必要である(図1)。圃場の排水性の改善対策を行う場合、復元初年目はススキやオギの根があるためプラウによる反転耕のみを行い、2年目以降にサブソイラなどの心土破砕耕を実施する。

- 前植生が全て鋤き込まれることから有機物の分解に窒素分が必要になるため、土壌分析を行い、豚ぷん堆肥などの肥料成分濃度の高い堆肥を施用し、復元コストの低減化を図る。試験を実施した耕作放棄畑では土壌中のリン酸や石灰分が不足していたが、堆肥利用により復元初年目のナタネ作では300kg/10a 以上の収量が得られた。

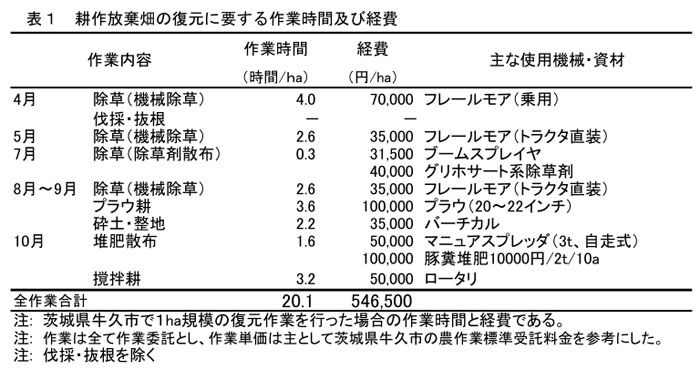

- 1.5haの耕作放棄畑の復元を行った。伐採・抜根作業を除いた、除草→土壌改良→反転耕→撹拌耕までの所要時間は約20時間/ha、復元コストは約55万円/haである(表1)。

普及のための参考情報

- 普及対象:耕作放棄地対策の関係行政部局、復元作業を実施している農業団体、営農組合、農業者、工事業者、NPO法人等

- 普及予定地域・普及予定面積:東北から九州までの農地として復元利用すべきとされる耕作放棄地132,000haの内、機械化栽培に適応可能な多年生雑草が優先した耕作放棄歴数年から10年程度の耕作放棄畑で30,000ha以上。

- その他:成果を印刷したマニュアル、ホームページで公開し、広く普及に努める。現在、茨城県、石川県、神奈川県、大分県内の行政部局や、菜の花ネット、ワーカーズコープ等復元対策を実施している関係機関からこの技術を用いた協力要請がある。

具体的データ

(薬師堂謙一)

その他

- 中課題名:未利用有機質資源等の熱エネルギー変換システムの開発

- 中課題番号:220b0

- 予算区分:交付金、実用技術

- 研究期間:2009~2011年度

- 研究担当者:薬師堂謙一、松崎守夫、重田一人、加藤仁、竹倉憲弘、小林有一、森拓也(茨城県農総センター)、草野謙三(茨城県農総センター)

- 発表論文等:マニュアルを刊行予定