大豆畑におけるマルバルコウの防除タイミングの目安

要約

大豆の草高が条間の長さと同じ高さになる時期まで2週間毎に防除手段を繰り返すことで、難防除帰化アサガオ類であるマルバルコウのつる化を防ぐことができ、大豆に対する雑草害を回避することができる。

- キーワード:帰化アサガオ類、マルバルコウ、外来雑草、草高/条間比、相対光量子束密度

- 担当:環境保全型防除・生態的雑草管理

- 代表連絡先:電話 029-838-8481

- 研究所名:中央農業総合研究センター・生産体系研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

東北南部から九州にかけての広範囲で大豆畑で甚大な被害をもたらしている帰化アサガオ類の一種「マルバルコウ」は、つる化すると各種防除手段の効果がなくなること、だらだらと発生するため後発生した個体もつる化することが難防除である原因となっている。 そこで、これまでに有効であることが報告されている防除手段の最適な防除時期と防除を終了してよい時期を明らかにし、防除体系を確立するためのポイントを整理する。

成果の内容・特徴

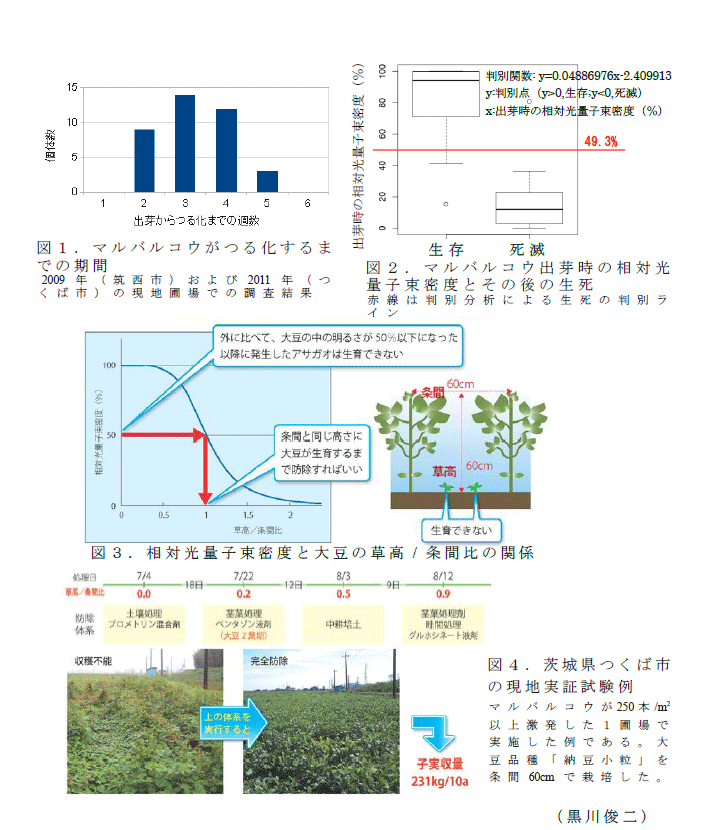

- マルバルコウは群落内でもつる化までに2週間以上かかる(図1)。このため、各種防除手段を概ね2週間毎に組み合わせた体系を作る必要がある。

- 判別分析の結果、大豆群落内の相対光量子束密度(相対的な明るさの尺度)が約50%以下になった時以降に発生したマルバルコウはほとんどが死滅する(図2)。被害を回避するにはその時期まで防除を続ける必要がある。

- 相対光量子束密度が50%になる時期の大豆の草高/条間比は大豆の播種期や条間の広さに関わらず概ね1であることから、防除を終了してよい時期の目安は大豆の草高が条間と同じ高さになるまでである(図3)。

- 大豆播種後の土壌処理剤、その後約2週間ごとに、ベンタゾン液剤の茎葉処理、中耕培土、グルホシネート液剤の畦間処理という防除手段を組み合わせて草高/条間比が概ね1になるまで防除を続ける体系によって、これまでマルバルコウが激発して収穫不能だった大豆生産現地圃場で被害を回避し、231kg/10aの子実収量を得ることができた(図4)。

普及のための参考情報

- 普及対象:マルバルコウによる被害を受けている大豆生産者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:東北南部から九州にかけての被害圃場300ha以上

- その他:効果が期待できる防除手段の組み合わせの一例である。マニュアルとしてとりまとめ、全国の普及センターや生産者などに2400部配布済みである。埼玉県などの被害地域で活用されている。マニュアルは農研機構のWeb上でも公開している。

具体的データ

その他

- 中課題名:生態的雑草管理

- 中課題整理番号:152d0

- 予算区分:農水委託プロ「気候変動」、交付金

- 研究期間:2009年~2013年

- 研究担当者:黒川俊二・澁谷知子

- 発表論文等:帰化アサガオ類まん延防止マニュアル 大豆畑における帰化アサガオ類の防止技術Ver. 1 (2012)