リアルタイムPCRによる水田土壌中のイネ稲こうじ病菌定量法

要約

乾燥させた水田土壌からDNAを抽出・精製し、リアルタイムPCRを行うとイネ稲こうじ病菌のDNA量を測定できる。菌DNA量が多いほど本病の発生量が多い。

- キーワード:イネ稲こうじ病菌、土壌、菌量、リアルタイムPCR、株あたり病粒数

- 担当:新世代水田輪作・重粘地水田輪作

- 代表連絡先:電話 025-523-4131

- 研究所名:中央農業総合研究センター・水田利用研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

イネ稲こうじ病の伝染源は水田土壌中に存在する厚壁胞子であると考えられているが、菌量を定量する方法は確立されていない。また、発生圃場では水田土壌中の稲こうじ病菌の菌量を把握して発生危険度を評価したい要望が多くある。そこで、土壌中からのDNA抽出・精製法を確立し、リアルタイムPCRを用いた菌DNAの定量法を開発する。

成果の内容・特徴

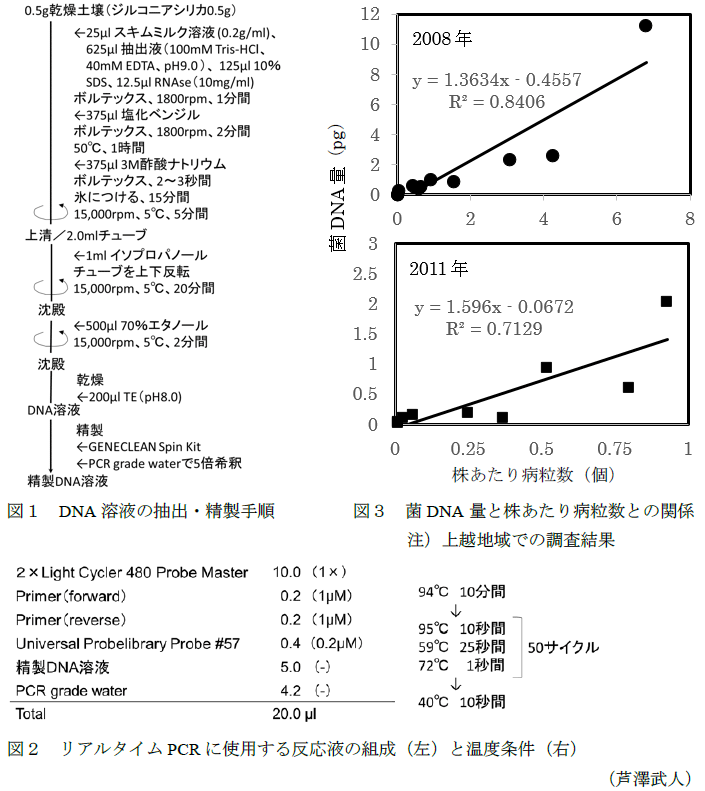

- 少量(0.5g)の乾燥水田土壌を試料として、Kageyama et al.(2003)の方法を改変した手順(図1)に従いDNAを抽出・精製することで、DNA溶液が得られる。土壌の種類は、灰色低地土と黒ボク土からDNAが抽出できることを確認している。土壌試料の採集時期と場所はイネの移植後の表土が適している。

- プライマー(フォワード側5′-CCG CTG CCT AAG ATA AAG TCC- 3′、リバース側5′-AGG CTC CCG GTT GTT TTT AC- 3′)とプローブ(GGCCCCAG)は、イネ稲こうじ病菌のみを特異的に検出・定量できるよう設計している。TaqManProbe法によるリアルタイムPCRの反応液(図2)は、プライマーの濃度を至適化しており、過去に開発されたnested-PCR法(芦澤・片岡、2005)より検出感度が100倍高い。反応液の組成と温度条件は図2の通りである。

- 本病の発生量が多い圃場ほど、本菌DNA量が多いと判断される。このため、本法は水田圃場における土壌中の本菌DNAの定量に有効である(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本病の発生の危険度を評価するために活用できる。現地圃場の菌量を把握して防除の基礎資料とするために利用されている。

- リアルタイムPCRにはロシュ社の試薬と機器(LightCycler480)を用いているため、他社のものを用いる場合は別途確認が必要である。

- 土壌含有物によりDNA溶液が濃く着色している場合は、精製の遠心時間を長くする。

- 本法でDNAが抽出できないことはまれであるが、DNAが得られない場合はFastDNA SPIN Kit for Soilを用いた方法(Hoshino and Mastumoto, 2004)で代用できる。

- 菌DNA量と本病発生量との関係が低い場合は、他の要因が関与している場合がある。

具体的データ

その他

- 中課題名:多雪重粘土地帯における播種技術及び栽培管理技術の高度化による水田輪作 システムの確立

- 中課題整理番号:111b2

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2014年度

- 研究担当者:芦澤武人

- 発表論文等:

Ashizawa T. et al. (2010) Eur. J. Plant Pathol. 128:221-232

芦澤(2014)関東東山病虫研報、61:18-22